残暑厳しい浅草神社で日陰を探していました。二天門側の隅っこに、格好の日陰がありました。長くこの界隈を散策していますが、ここへ行くのは初めてです。

ごちゃごちゃと石碑や説明板があります。手前から見ます。

久保田万太郎の説明板です。奥に見える石碑は後で紹介することとします。

読みにくいけど、前出の説明板に書いていました。「竹馬やいろはにほへとちりぢりに」 どういう人でしょうか?

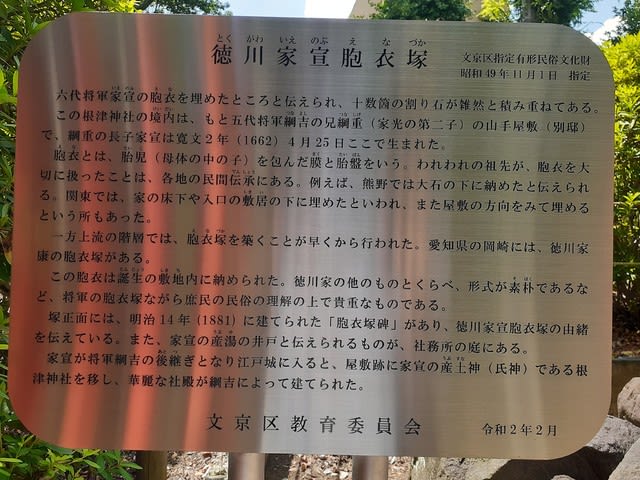

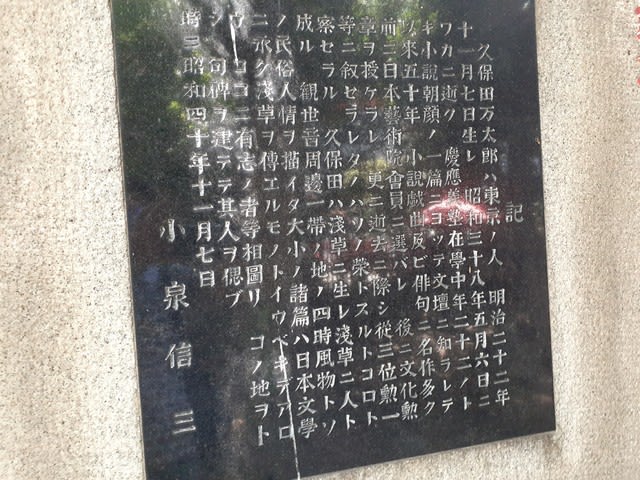

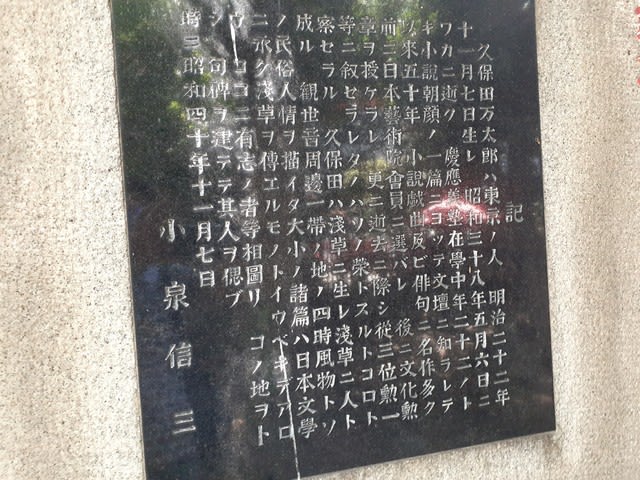

裏に履歴がありました。「記 久保田万太郎は東京の人 明治22年11月7日生まれ 昭和38年5月6日にわかに逝く 慶應義塾在学中年22のとき小説朝顔の一遍によって文壇に知られて以来50年 小説戯曲及び俳句に名作多く前に日本芸術院会員に選ばれ 後に文化勲章を授けられ 更に逝去に際し従三位勲一等に叙せられたのはその栄とするところと成る

観世音周辺一帯の地の四時風物とその民俗人情を描いた大小の諸編は日本文学に永く浅草を伝えるものというべきであろう ここに有志の者等相図り この地をとし 句碑を建てて其人を偲ぶ 時に昭和40年11月7日 小泉信三」 ・・・分かりにくいです。分かったのは、誕生日にこの石碑を建てた、というくらいです。

向こうに浅草神社が在ります。

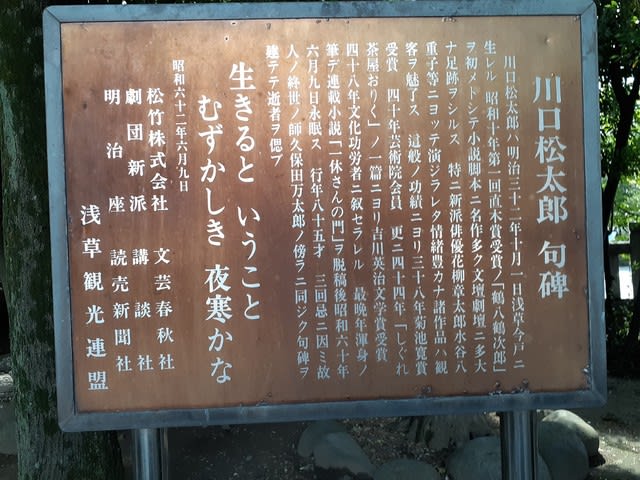

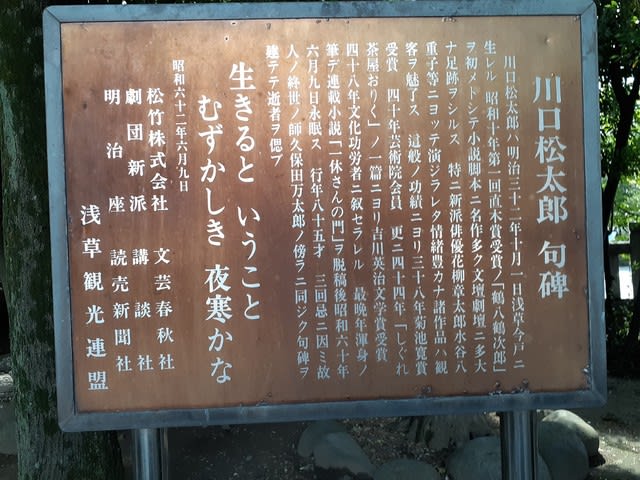

こちらは川口松太郎の碑です。「生きるということむずかしき夜寒かな」

説明板です。「川口松太郎は明治32年10月1日浅草今戸に生まれる 昭和10年第一回直木賞受賞の『鶴八鶴次郎』を初めとして小説脚本に名作多く文壇劇壇に多大な足跡をしるす 特に新派俳優花柳章太郎水谷八重子によって演じられた情緒豊かな諸作品は観客を魅了す 這般の功績により38年菊池寛賞受賞 40年芸術院会員 更に44年『しぐれ茶屋おりく』の一遍により吉川英治文学賞受賞 48年文化功労者に叙せられる

最晩年渾身の筆で連載小説『一休さんの門』を脱稿後昭和60年6月9日永眠す 行年85才 三回忌に因み故人の終世の師久保田万太郎の傍らに同じく句碑を建てて逝者を偲ぶ」 ・・・なるほど、久保田万太郎と師弟関係でしたか。

さて、夫婦狛犬です。小さな参道です。

先客が居ました。へええ、この暑さなのにお参りする人が居るんですね。不謹慎ですが、そんなふうに思いました。

先客が去るのを待ってお参りします。奥は二天門です。

日傘に残暑の陽が射します。

ちょっと斜めから眺めます。

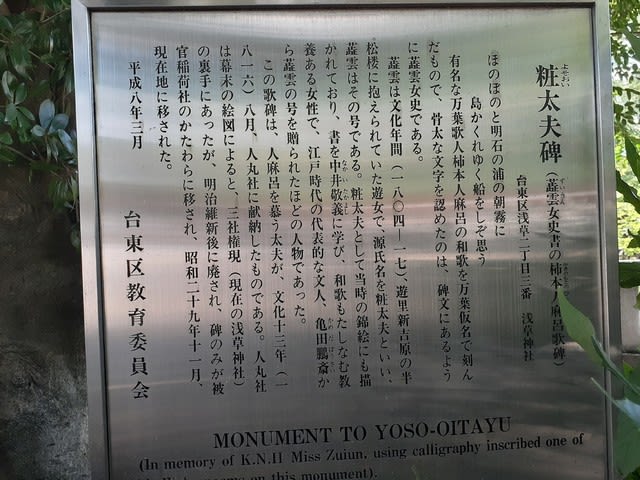

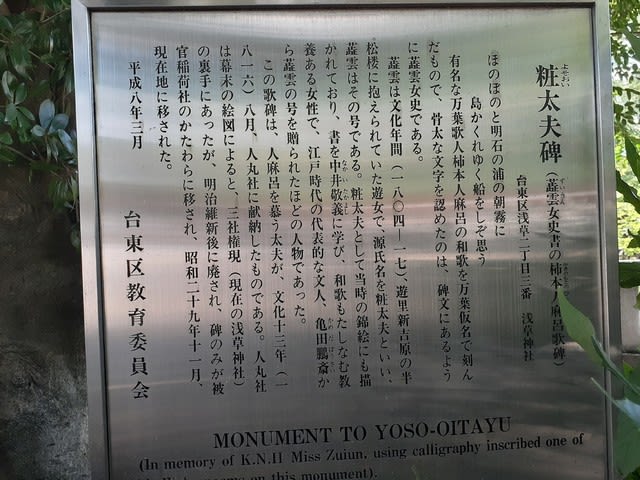

さて、最後に粧太夫です。石碑の文字が読めません。説明板に頼ります。瑞雲女史の柿本人麻呂歌碑です。「ほのぼのと明石の浦の朝霧に島かくれゆく船をしぞ思う」

説明板です。「瑞雲とは文化年間に遊里新吉原の半松樓に抱えられていた遊女で、源氏名を粧太夫といい、瑞雲はその号である。」から始まる説明文を読んだら、少し汗が引きました。

初めて行ってみたらこんな場所でした。もう一度浅草神社を望みます。

残暑の空です。