栄町付近だったかな?

初冬の光と影の中の王子駅前駅です。三ノ輪橋行きの電車が停車しました。

カメラを引いて、早稲田行きの改札口です。右手の石垣の上は、JRの京浜東北線・東北本線(宇都宮線)・高崎線・京浜東北線の線路です。

そして屋根の上には東北・上越新幹線が走っています。

三ノ輪橋行きの電車はまだ発車しません。

改札口の手前にあるポイントの切り替えです。黒い鉄の塊と青白の棒(?)が印象的です。

青い電車がやって来ました。早稲田行きです。乗客が急ぎます。

電車が出発します。

光と影のホームです。

亀戸の路地から南に出ました。

国道14号線、通称京葉道路です。横断します。

ここに昔からの商店街があります。

う~ん、商店が無くなりました。

大きな町内会館が目立ちます。

郵便局がありますが、商店が殆ど無いまま商店街の南端に到りました。

失礼、交差点の向こうにも商店街が続いていました。

バナーが逆光で見づらいですが、「昭和橋通り会」です。商店街の会費で制作したのでしょうね。会員も少なくなった中でやりくりして作ったのでしょう・・・

クリーニング屋しかありません。向こうの中空には首都高速小松川線です。殆ど商店が無くなった商店街でした。 近年、商店街の衰退が著しいです。私が知っている限り、10年前から客が増えた商店街は、外国人を初めとする観光客が増えた谷中銀座だけです。大店法と通販が商店街を殺しました。

こんなの見ると、寂しいです。

初冬の陽射しが眩しい踏み切りです。

東武亀戸線の踏み切りに居ます。右手中空には貨物線が小岩に向かって走ります。

西側は東武亀戸駅です。その左手はJR亀戸駅です。

こんな立地にトンネルがあります。上は総武線です。

とても低くて小さなトンネルです。車は通れません。

東西の踏み切り迄は遠いので利用者が多い、利便性の高いトンネルです。

途中に石垣があって、トンネルが更に低くなります。ここが一番古い線路が走っている場所だと推察します。

入り口に「高さ1.5m」との記載がありましたが、普通に歩いて、普通に自転車に乗っています。

次々に、普通に通過して行きます。

全速力でおばちゃんが走ります。

おじさんが追います。

出口が見えます。

自転車が追い越します。

この辺ちょっとミステリアスです。

出ました。ここも亀戸です。

トンネルからずっと見ていた店です。

振り返ります。上空は貨物線路です。その下には何故だかトラックが停まっています。

こちら側にも、3つも標識があって、やっぱり「けた下制限 高さ1.5m」なんです。くどくしつこく、間違ってないですか?

八広は世界の王さんが生まれ育った下町です。このオブジェに数年ぶりに遭遇しました。自転車旅行の二人が出会った場面です。

初冬の西日に照らされています。

城北信用金庫の前の空地です。日当たりの良い場所です。オブジェの背中が日焼けしています。

何処から来たんだい?

何処へ行くんだい?

そんな会話が聞こえそうです。

下町のくせに、好いオブジェを置いています。八広グッジョブ!

スカイツリー越えの光が眩しい夕方です。

前回の続きです。

更に路地の商店街を行きます。誰も居ない商店街は哀愁があって、ちょっと不気味です。

場違いの様なサラリーマンがやって来ました。買い物客ではないですね。

もう、ほぼ住宅街です。

お、郵便配達員が居ました。

商店街の終点が見えて来ました。

終点です。

商店街の延長道路は住宅地です。

小さな公園がありました。

突き当たりの堤防は小名木川です。

徳川家康が造った川です。古い商店街の話でした。

何処にでも良く在る商店街の名前です。ここ大島地区の中央に在る地区最大の商店街です。

入る早々シャッターが閉まっています。前方を小父さんが自転車に乗っています。下町の老人の交通手段は無料バスと自転車です。

小父さんは右手前の八百屋に入って行きました。

振り返ると、誰も居ません。

少し行くとこんな貼り紙がありました。「腕がよくてもきり返しが絶対できませんよ。」の優しいコメントが下町らしくて好いです。

枝道はこんな路地です。

反対側はビルの谷間の住宅地です。この住民が、この商店街の主なユーザーです。

更に行きますが、誰も居ません。

お、お婆さんが居ました。お婆さんの交通手段は、手押し買い物車です。

あ、この一瞬、4人の人が集まりました。

店主がすぐに商品を渡しました。前もって注文していたのかも知れませんね。長い付き合いなんでしょうね。

交差点に出ました。

西側です。

東側です。

この東西がメインの商店街の様です。ずっと向こう迄続いています。でも、人通りがありません。

進行方向の商店街もまだまだ続いています。

この話、続きます。退屈ですよ。

自分自身の反省も込めてレポートします。

こんな標識がある橋の昇り口です。

自転車に乗ったまま行こうとした老人が諦めました。

押して上がる先ほどの老人の後から自転車がやって来ました。この人はポールを過ぎてから押して上がります。

押して上がる人の脇を乗ったまま自転車が上がって行きました。電動自転車は上れますね。

おばちゃんが乗ったまま下って来ました。

イケメンの外国人も下って来ました。

電動自転車が上がって行きます。

ああ、老人は上がれません。

その後若者が、ママチャリを立ち漕ぎで勢いをつけてやって来ました。

立ち漕ぎで上がって行きます。若者は電動でなくてもへっちゃらです。

私も上がります。・・・さすがにこのレポート中なので、押して上がりました。

橋の上から眺める小名木川です。

暖かい陽射しの午後です。

結論:下りは誰も自転車を下りない。上りも乗って上がりたい。せめて、できるだけ上の位置まで。

西巣鴨の路地にトリコロールが揺れます。ここにあるその訳は知りません。

ふと、向こう側の景色が気になりました。近くの踏み切りを渡ります。

あそこです。

線路の向こうの日影に見えます。

あっ!?

・・・あそこです。

暖かい初冬の午後です。古い滝野川の路地です。

郵便配達員が仕事中です。

更に行きます。よくある路地とは雰囲気が違います。

先ず、こんなに長いまっすぐな路地は珍しいです。そして家々の間に地面があります。普通の東京の路地は、敷地一杯に家を建てるので、向かい同士の家の玄関が近いです。

左右の家の間に余裕があります。東京には木密度が高い為に火が延焼しやすく、狭いので消火活動が困難な住宅地が多いのですが、ここには火避け地を設ける発想があります。

火避け地は花壇や家庭菜園に利用しています。

陽射しが穏やかな午後です。

陽射しが優しいタカラ湯です。

玄関が開いています。この時間に珍しいです。撮影でしょうか?

日当たりの良い玄関口です。

宝船のタカラ湯です。

塗り直した「ぬ」の、「抜いた」です。

「湯入る」の「弓を射る」です。

ぬ板と弓射るの玄関です。

開いた玄関に人が居ました。来客の様です。奥にカメラを持った人が居ました。やっぱり撮影の打ち合わせですね。

陽が当たります。

誰も居なくなった玄関の日溜まりです。

冬空にすっくと、孤高の煙突が存在感を放っていました。

またこんな映像を見せてくれたら」嬉しい・・・

柿が色づいてたわわに実っています。初冬の穏やかな午後です。

都電の線路脇です。 最近この景色が気に入っています。日本の景色です。

電車が行きます。

電車が来ます。長閑な景色ですが、気になっていることがあります。

銭湯の正面に廻ります。

玄関の向こうに都電が走る路地です。

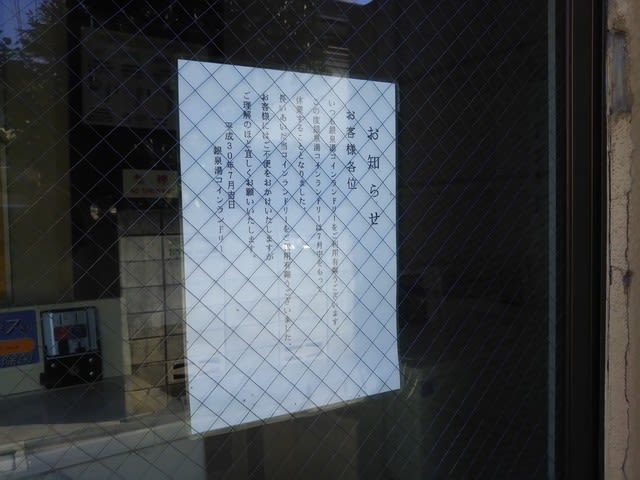

7月末に閉店していたんですね。やっぱり・・・ 先日久しぶりに煙突を見上げに行った時、燃料の廃材置き場が空だったので覚悟はできていましたが、こうやって突きつけられると残念です。

ここにはまだ、営業時間と休日を書いた紙が貼られたままです。切ないね。

コインランドリーにも貼り紙がありました。7月末はまだ「平成」なんですね。平成を見送ったとの意思表示でしょうか?

改めて煙突を見上げます。

空はただ青いです。

また銭湯がひとつ無くなりました・・・

寂しいです。

滝野川界隈は古い町です。特に、都電荒川線周辺の道が好きです。

つるの湯に出会いました。

現役の銭湯です。銭湯を見ると嬉しくなります。

農家の生まれなので内湯がありました。銭湯に通ったのは家を出て過ごした学生時代の僅か4年間だけです。それなのに銭湯を見ると郷愁を誘われます。

それは子供時代の郷愁ではなく、初めて一人暮らしした青春への郷愁なのでしょう。

東京の銭湯は随分少なくなりました。それもあって、出会うと嬉しくなります。銭湯は日本の残すべき文化だと思っています。

初めて通る街の小春日和の午後です。

丁字路です。

さて、どちらへ曲がろうか?

西尾久に大きな質店があります。質店も随分少なくなりました。

そのせいか、多くの案内看板があります。「親切・丁寧ムリのきく」アデ川質店です。

屋敷内に祠がある交差点を直進します。屋敷森の下の道です。

屋敷森の向こうに看板が見えました。

ここです。良く目立ちます。

今日は門が閉まっています。水曜日が定休です。

裏側へ廻ろうと路地を曲がりました。

このブロック塀の中がアデ川質店です。

裏側に来ました。つまり、2本の路地の間全部が質店の敷地です。

質草を保管する倉庫です。

裏口を見通します。広い敷地です。

質店を始めるには相応の資金が必要なので、古くからの地主だったのでしょうか?

それとも小さな店から始めてコツコツと業容を拡張していったのでしょうか?

見上げる空は、抜けるような秋の空です。

初冬の太陽に照らされた交差点に質店がありました。店舗は小さいですが、その奥の倉庫が質屋を物語っています。「質屋」と呼んだ方が相応しく思います。

現在はカードローンの時代です。随分と質屋が少なくなってしまいました。おそらく向島で唯一の質屋だと思います。他に見た事がありません。

老舗店だと思います。もう暖簾の字が読めません。屋号と店名があったのだと思います。

暖簾の奥に小さな祠があります。

脇に廻ってみました。

こちらにも読めない暖簾があって、その奥の小春日和の日溜まりに祠が見えます。質屋に祠があるのを初めてみました。この町は遊郭がありました。そんな関係でしょうか?

こちらからも玄関へ行ける構造です。

改めて入り口前です。

下町の風情です。

質エンドウのブロック塀にありました。「向五東」は「向島五丁目東町」ですかね?

そうです!下町の心意気です。