“東京バル”です。

小洒落てます。

でも、六本木ではありません。

ここ、赤羽です。

しかも、

駅の中。

本日のオススメに、丸眞正宗のしぼりたてがあったので注文しました。

この店のすごいところは、北区赤羽が凝縮しているところ。

丸眞正宗といえば、東京23区唯一の酒蔵。

その酒蔵が北区にあります。

その酒を駅を出ることなくして飲めるなんて、なんてすばらしいんでしょう。

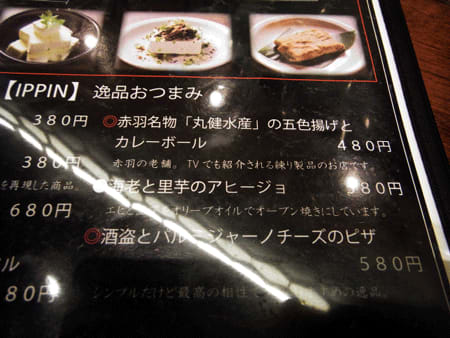

アテも名店“丸健水産”の5色揚げとカレーボールがあるなんて! 驚きですよね。

【健ちゃんおでん(丸健水産)@Chris's monologue】←ここでも丸眞正宗が飲めます。ワンカップだけど。

おお、みやこ豆腐がある!

【白珠でみやこ豆腐!@Chris's monologue】←『美味しんぼ』第7巻の豆腐

【クマルのあさめし(みやこ豆腐編)@Chris's monologue】←『東京都北区赤羽』第3巻の豆乳

【アーリータイムズ with みやこ豆腐@Chris's monologue】←ばあちゃんから貰った氷

ね、赤羽がギュッと詰まった店でしょ。

でも、今回は明太子の酒粕漬けを注文。

これ嘗めながら、チビチビ飲むのが北区流。

これ、ecute内で買える純米吟醸「アカバネ」。

一度味見したかったんだけど、これ出す店って知らないし。

そう思ってたところに出くわしたので、思わず注文。

アテは、

クリームチーズの酒粕漬け。

こちらも赤羽流でやります。

丸眞正宗の大小の徳利が並ぶこの店、

東京バル LOCAL STAND。

女性のひとり客でも安心な店。

今度じっくり腰をすえて飲んでみたいです。

居酒屋

居酒屋【くりす的全国名酒場紀行@東京バル】←お店の紹介

」

」