自己物語と救済ー明石海人、北條民雄、東條耿一の生と死(その3)

(3)詩―北條民雄の「いのちの友」東條耿一とキリスト教

昭和12年2月の「山桜」には、北條民雄がその日記の中で「いのちの友」と呼んだ東條耿一の「初春のへど」という文章が掲載されている。昭和12年1月の「山桜」には、北條民雄の「井の中の正月」がでていたことを考えると、この文も又、昭和11年の「長島騒擾事件」、ストライキをした患者を「井の中の蛙」と批判した塚田喜太郎の文章に露骨に見られるような療養所の文藝の「あり方」に対する根本的な批判であるという、そういう文脈の中に置いて読むことが出来る。

塚田喜太郎が昭和十一年の山桜に発表した文と、それに反論した北條の「井の中の正月」という文は、所謂療養所文藝がいかなる時代に如何なる状況の下で書かれていたかを知る重要な資料である。この時期の東條耿一と北條民雄の文学に対するスタンスは非常に近いという印象がある。

「文学をしなければ生きられないが、同時にその文学を軽蔑せずにはいられない」というジレンマに二人とも直面していた。それは、北條民雄の日記の中にはっきりと現れている。とくに療養所文學ー当局の管理の中で、慰安と教化の方針のもとに編集された文学-の限界を彼等は感じていたはずである。

北條民雄は、マックス・シュティルナーの「唯一者と所有」一冊をもって療養所の外に飛び出し、自殺を常に念頭におきながらの放浪の後で、どうしても死にきれずに療養所に舞い戻り、再び文芸の創作に戻る。しかし彼は、心身の疲労から腸結核になって、昭和12年から重病棟に入る。こういう北條を東條耿一は側にいて、つぶさに見ていた。この時期のふたりの文章に、このシュティルナーとニーチェへの言及が見られるのは、この西欧の思想家の書いたものに共感するものがあったからだろう。「初春のへど」は様々な二律背反に苦しむ東条の分裂した姿を提示している。

東條耿一が「初春の反吐」のなかでいっている「義務の文学」とは聞き慣れない言葉である。もっと分かりにくいのは「現実の負担を軽くする義務」という言葉であろう。何かを東条はそういう言葉で伝えようとした。誰かの思想、たとえば悲劇の哲学、不安の哲学を説き、ドストエフスキーとニーチェを論じたシェストフの本などの影響があったのかも知れないが、あくまでも東條自身の生の文脈に即して、この言葉の意味をもういちど考えてみよう。

「現実の負担を軽くする権利」と言うのならば、現代の我々にはわかりやすい。病人には、病苦を軽減する措置を療養所に求める「権利」がある。しかし、東条は「権利」ではなく「義務」といっている。底本を確かめてみたが、これは誤植ではない。

すると「現実の負担を軽くする義務」というのは、どういう意味か。それは文学作品、詩歌の世界に逃避して、慰めを得るということでは決してないだろう。それでは「慰安の文学」になってしまい、北條や東條がもっとも唾棄したものとなってしまうだろうから。

おそらく、「現実の負担」は、そこから逃避することによっては、決して解決されない、それを軽減するためには、その負担を負うことを自らの義務として引き受ける事によってのみである、という決意のようなものが、そこで語られているのではないか。

私は、この「義務」という言葉の使用そのものに、外的な権利主張とは異なるもの、きわめて内面的なもの、彼自身に固有なものにたいする責任、あえていえば「自己の存在に対する責任」を感じる。北條民雄も又、川端康成宛書簡で次のように言っている。

この作、自分でも良く出来ているような気がしますけれども、また、大変悪いんではあるまいかと不安もございます。結局自分では良く判断が出来ません。けれど、書かねばならないものでした。(中略)先生の前で申し上げにくいように思いますが、僕には、何よりも、生きるか死ぬか、この問題が大切だったのです。文学するよりも根本問題だったのです。生きる態度はその次からだったのです。

「最初の一夜(いのちの初夜)」は、自分の生死を賭した問題に迫られて、「書かなければならぬ」ものであるから書いたと、北條ははっきりと言っている。文藝作品としての善し悪しなどは、二の次であった。北條のこの代表作こそ、彼が自分の存在に対して責任を負い、そこから逃避せずに、負担に満ちた現実を真正面から引き受けて書いた作品、東条の言い方を借りれば、「義務の文学」の初心に貫かれた作品のように思われる。

更に、この「初春のへど」で注目されるのは、三好達治の詩を引用して

君よ、この詩を心ゆくまで味わつて見給へ。この一篇の作品の中に、清澄な音楽と、渺茫とした味はひが如何に巧みに秘められ表現されてゐることだらう。この詩の情操してゐるものは作者がその心の中に、魂のもの侘しい薄暮を感じ、頬白の啼いてゐる風景の中で、その心に擴がつて來る薄暮の影を、侘しく悲しげに凝視してゐるのである。

と書いているところであろう。東条はこういう三好の様な詩を書くことを目標にしていたからである。

三好から東條が何を学び、それを自分の詩の世界で如何に展開していったかを知るために、まず「繍眼兒」という表題をもつ三好の詩を見てみよう。

繍眼兒めじろよ 気軽なお前の翼の音 身軽なお前の爪の音

嘴を研ぐ微かな剥琢はくたく日もすがら私の思想を慰める

お前の唱歌 お前の姿勢 さてはお前の曲芸

それら 願わくば なみされたお前の自由よ やがて私の歌となれ

昭和10年11月に四季社から刊行された「山果集」に収録された三好達治のこの詩の反響を東條耿一の作品集にたしかに認めることが出来る。三好達治からの詩法、ないし詩語の影響を受けつつ、東條はみずからの生活世界の直中に於いて、それを受けとめ、その意味するものを変容させ、新しい世界を造形している。ここでは、昭和15年に書かれた東條耿一の短歌「静秋譜」から、おなじく繍眼兒を主題とするものを紹介しよう。

黐棒の尖端さきに小鈴をつけむ小禽ことり来て宿らば忽ち呼鈴べるとならむか

わが眼はや十尺とさか前方あまりはおぼつかな黐棒はがの小鈴の鳴りをし思ほゆ

一枚の木の葉の如くぶらさがり繍眼兒は黐はに驚かずをり

黐棒(はが)というのは、メジロをつかまえる鳥もちの棒のことである。多磨全生園は当時も今も野鳥の多いところで、北條民雄も、とりもち棒で野鳥を捕らえようとする入園者の姿を短編小説に書いている。

第一首は、その棒の先に小鈴を付ければ、それに小鳥がとまって「盲人を導く鈴」(盲導鈴)となってくれるだろう、という意味である。当時は、作者の目が悪化し、10尺前方もみえなくなってしまった、そのころの歌。

この短歌に出てくる繍眼兒(メジロ)は、三好の詩に於けるのと同じく、本来ならば大空を自由に飛び回る詩魂の象徴だろう。こころならずも療養所の不自由舎で盲目に近い生活をしなければならない当時の作者は、メジロに自分の姿を見ていたに違いない。

「願わくば なみされたお前の自由よ やがて私の歌となれ」という三好の言葉は、三好自身の生活世界の中で発せられた「言葉」であるが、それは、療養所で生活していた東條自身によって切実なものとして受容され、東條の世界に於いてあらたに生命を得て、その独自の心の世界の表現ともなり得た。

昭和12年に病床にあった北條民雄に、東條耿一は「樹々ら悩みぬ」という詩を捧げている。(文末脚注参照[i]) この詩には「北條民雄に贈る」というサブタイトルが付いている。期せずして、追悼の詩にもなったが、この詩を書いた時点では、東條耿一は、まだ、北條が昭和12年の12月に急逝するということを全く予想していなかったと思う。東條耿一の詩の最後のスタンザでは、天頂高く皓々と照らす月の光のもとで天に向かって「翔け昇らん」とする樹々が、上への超越を目指す作者とその「こころの友」の象徴となっている。大地は二人の安住の場所では、もはやないにもかかわらず、その重力が強く「霊魂の飛翔」を妨げている-その二律背反的な苦しさが詠われている。

北條民雄は、療養所からの脱出を試み、各地を彷徨したのちに療養所に戻り、昭和12年正月より重病棟に入った。それまでの彼の苦しみに満ちた試みを、仮に「水平的な脱出」というならば、それは不可能であった。

日本の何処にも北條を受け容れてくれる場所はなく、彼は柊の垣根のなかに舞い戻らねばならなかった。この苦い挫折の思いは、外出許可をもらっても決して故郷には帰らなかった東條自身にもあてはまるだろう。彼らが安住できる場所は何処にもなかったのである。水平的な意味での「脱出」が閉ざされた場合、ひとは垂直的な「超越」をめざす。 西洋の詩の場合ならば、たとえばダンテの「神曲」。政治的に失脚し、行動の自由も未来への楽天的な希望も奪われたダンテは、地獄への下降と天国への上昇という垂直方向の超越に賭けて「神曲」を書いた。この大作の内容は、日常的な時間に翻訳すれば、纔か三日間くらいの出来事である。日常的な時間を縦断するような別種の時間意識がそこにあり、そのような時間に於ける、地獄から天国までの垂直方向への下降と上昇、その緊張を孕んだ運動による魂の救済が「神曲」のテーマである。

東條の詩に於て、樹々が登攀しようとしている「月」は、天頂高く冴えわたった冬の月である。樹木は、武蔵野にはいまでも随所に見られる欅などの高木などを思わせる。深夜、その高木が、寒月に向かって身を捩らせている。作者はその樹木に向かって、さらに高きところをもとめて登攀せよと呼びかけている。この詩では、晩年の彼の手記に見られる様な、カトリックのキリスト教の復帰という様な具体的な形をとっているわけではないが、「月に攀じよ」という、「いのちの友」への呼びかけのなかに、読者は、東條の垂直的な超越への切実な志向を読みとることができよう。

東條耿一は昭和15年に「閑雅な食欲」という詩を「山桜」に発表しているが、このタイトルそのものは、大正12年刊行「青猫」に収録されている萩原朔太郎の詩から借りたものである。表題が同じと言うことは、耿一が朔太郎の影響を受けたことを窺わせるが、その内容は非常に異なっている。そこで、この二つの詩を比較することによって、晩年の東條耿一の詩の世界の特質を考えてみたい。

光岡良二は、「昭和10年代の全生園作家達」というエッセイのなかで、全生詩話会で盛んに詩を発表していた頃の東條は「背徳的で、朔太郎やボードレールに傾倒していた」が「病勢が次第に進み、盲目になるに及んで、静謐なカトリック信仰に入っていった」と書いている。 「詩人から信仰者へ」という要約はやや図式的に過ぎるし、光岡自身が晩年の東條を直接には知らなかったということに留意する必要があるが、初期の習作時代に東條耿一が様々な詩人達の影響を受けたことは明らかであるし、とくに東條環や環眞沙緒子の名前で投稿した詩編には、「朔太郎やボードレール」の影響は確かに認められる。

しかし、後期の詩群、とくにここで紹介した東條の詩には、「環」時代の詩とははっきりと異なった傾向が顕著になっている。初期の詩の特質は、自己が療養所で詩を書いていると言うことを否定するようなところがある。むしろ、療養所の現実を離脱し、様々な「仮面をつけて」詠うこと-詩的言語の世界のみに没入し、そこに虚構されたもうひとつの現実を生きること-が希求されている。これに対して、北條民雄がなくなった後に書かれた詩群においては、療養生活をしている自己の現実そのものを凝視し、そこに素材を求めることが多くなっている。

そのことは、昭和15年に書かれた東條の詩「閑雅な食欲」にもよく現れている。嘗て彼が影響を受けていた萩原朔太郎の詩から、晩年の東條耿一の詩がどれほど隔たっているかを見てみよう。(文末脚注参照[ii])

朔太郎の詩「閑雅な食欲」の場合は、あくまでも、現実には存在しない「追憶の夢の中の珈琲店」での食事が、言葉によって造形されている。これに対して、東條耿一の詩の場合は、療養所での朝の食事の有様が、そのまま詠まれている。戦争直前の物資の欠乏している頃の療養所の食事がどれほど貧しいものであったか、我々は当時の記録から知っている。古米と麦飯、一汁一菜の貧しい食事、刑務所の場合と大差のないものだったであろう。それを朔太郎がかつて追憶の中で詠った詩のイメージを借りて東條は「閑雅な食欲」をもって「おろがみたい気持ち」で感謝とともに頂いている。

戦争中の食糧難の時代、飢えの体験、それらを直接経験でなく、あとから回想するのであれば、我々は過ぎ去ったこととして、懐かしむことも出来るだろう。追想の場合は、現在の直接性から距離を置くことができるから。東條の詩「閑雅な食欲」の特徴的なことは、そのような苦しい現実を、我々が過去を回想するときの様な平静さで、作者が受容していることではないか。ユーモアとは、「・・・にもかかわらず笑うこと」であるとは、ホスピスや緩和医療の臨床の中で思索されたデーケン氏の言葉であるが、そのような「逆境に於けるユーモア」をこの詩から感じる。

私は朔太郎のオリジナルな詩よりも、東條の書いた「閑雅な食欲」のほうに惹かれる。詩の技法とかイメージの配合などの点では、たしかに東條は随所で達治や朔太郎から学んでいるが、東條の詩には技法以上のものがある。藝術作品には「意匠」も大切ではあるが、それ以上に、一人の人間が詩を書くときの根本的な視座のほうを問題にしたい。

たとえば朔太郎の「閑雅な食欲」は、現在そのものを詠んでいるのではなく、「夢の様な追憶」の中で、ある意味で理想化され美化された過去の情景が詠みこまれている。これにたいして、東條の場合は、過去でも未来でもない、「現在」の現実そのものを強く感じる。ただ、その現在の現実とは、たんなる移ろいゆく現在ではない-すぐ過去になり、未知なる未来の不安に戦いている相対的な「現在」ではなくなっている。敢えて言うならば、自分の療養生活の一こまーこまの移ろいゆく姿を、東條は、揺れ動くこと無い「現在」-絶対的な「現在」-から、見ている。

生きることが何がなし

嬉しいことだと考へる

死ぬことは生きることだと考へる

このさりげなく挿入された言葉に、私は惹かれる。とくに「死ぬことは生きることだと考へる」の一行に。

詩や小説の創作の中で、作者は「物語る」行為の直中に於いて自己を確認する。それは自画像を描く事に似ている。これは、自己の現実から逃避して詩の中に別世界を建立することで慰安を見出していた初期の東條の詩群にも、療養所の自己の生活を直視して、それをあるがままに詩の中に詠み込もうとした後期の東條の詩群にもひとしく当て嵌まる。その場合、描かれる自己と描く自己との関係は如何なる者であろうか。

ここでは、彼が、療養所での直接体験を素材としたと思われる二つの物語-散文詩ともいえる-を比較することによって、物語的な自己同一性について考察してみたい。

比較のポイントは、自己が自己を物語る場合、物語る主体としての自己のあり方が、描くことを通じて新たに再生すると言うことである。とくに、作品の推敲ないし改作という事態を詳しく検討してみると、作者の旧い自己が脱ぎ捨てられ、新しい自己が生まれるその現場に立ち会うという、稀な事態にも出くわすことがある。作品の改訂ないし推敲のプロセスの中に、読者は物語の作者の自覚の深まりを読みとることが出来るからである。

我々が問題とする物語の一つは、「山桜」昭和12年10月号に掲載された「晩秋」で、これは同じ号に掲載された「夕雲物語」の続編になっている。

東條耿一が昭和12年10月に「山桜」に発表した「晩秋」と、昭和16年6月に「聲」の発表した手記「鶯の歌」の最後の部分を比較してみたい。(文末脚注参照[iii])

「晩秋」では「ハルちゃん」という女の子が、「鶯の歌」では、「三郎君」という少年に変わっている。このハルちゃんという少女には実在のモデルがいて、全生病院では評判の少女であったようで、北條民雄の随筆にも登場する。東條は、「鶯の歌」では、そういう、実在のモデルの登場するゴシップ的な内容になることを避けて、登場人物を孤児の少年に変えている。少女を少年にかえたことの理由としては、もうひとつ、新作に登場するこの少年がある意味で東條の分身であること、すなわち彼も又、東條自身の自画像でもあることを暗示しているのかも知れない。

同一の素材が、4年後に異なる物語として語り直されるとき、それは作者自身の自己認識が大きく変容したことを意味している。たとえば、「晩秋」では、その最後のスタンザは

ああ肩の上の少女の聲に

しみじみと自省す はんぎやくの虚心・・・・・。

で終わっていたものが、「鶯の歌」では

少年は眞赤に燃えた夕雲を指して見せた。そして私が肯くと、肩の上に立上がるやうにしてバンザーイと叫んだ。私も大きく胸を張つて「ラボニ」と叫んだ。

と変わっている。(ここで、ラボニ(師よ)とは、新約聖書でイエスに向かって弟子達が呼びかける尊称の一つ) 短調で奏でられた「晩秋」の最後の聯が、「鶯の歌」では、一転して、肯定的な長調の協和音となってフィナーレを迎えたという印象を与える。 憂いに満ちた短調の「晩秋」が、力強い長調の調べをもつ「鶯の歌」へと変貌したこと、当然の事ながら、4年間の間に語り手である東條自身が変わったと言うことを意味するだろう。

旧い方の作品では、少女の子供らしい信仰の世界は、作者にとってはまだ疎遠なものである。いうなればおとぎ話の世界を少女に物語る役割を自ら演じているのであり、そういう自己を東條は「肩の上の少女の聲にしみじみと自省す はんぎやくの虚心」という言葉で描いている。少女に語って聞かせた世界は、カタカナで表記されている。これは、暗に、それが仮想された世界であり、作者にとっては心底からは信じられないものであることを示している様だ。これに対して作者の自己自身の世界は平仮名で表記されている。そこには少女の物語と作者の現実との分離が表されている。物語の夢から覚めてみれば、現実の作者は「はんぎゃくの虚心」しかもちえない自己に直面せざるを得ない。そういう自己への「反省」こそがこの物語の主題であろう。

新しい物語からは、カタカナの表記が消えているが、それは物語る世界(信仰)と物語る作者の現実を隔てていた壁が突破されたことを意味している様だ。以前の物語行為に於いては単なる夢物語に過ぎなかったものが、ここでは作者の現実そのものとなり、物語られる世界こそを現実として肯定する「ラボニ!」という叫びが、語り手の意志、新しく獲得した信仰の世界において再生した作者自身の実存の表現になっている。

我々は、常に自己自身の過去を物語ることによって、その都度、自己が如何なる人間であるかを確認する。そしてそういう自己確認-最近の物語論ではnarrative self-identityと言うことが多くなったが-こそが、本質的に時間的な存在である我々自身のありかたを示すものなのである。

「自覚とは自己が自己に於いて自己を映すことである」とは西田幾多郎の言葉であるが、その自己は、實は、その都度、自らのそれまでの経験を集約統合し、それまでに遭遇した他者との出逢いを含みつつ、自己同一を獲得する。我々の自己確認は、自己の世界を、その都度一なるものとして再組織化することを意味する。そして、物語という言語行為は、それ自身が創造行為であり、その都度、自己と世界を、読者という他者の前に、作品として与えるものであるといって良いだろう。

昭和16年の「山桜」3月号に載った「落葉林にて」という東條耿一の詩(文末脚注参照[iv])は、同じ年の「聲」一月号に載った手記「癩者の父」とあわせて読むべき作品だろう。

手記「癩者の父」を東條は次の言葉で結んでいる。

こちらに來て、私もカトリツクに復歸してみると、又老いた父母のことが氣になつてならない。恵まれなかつた生涯だけに、救霊の方法を是非講じてやらなければならぬと思つた。私は又父に對して長文の手紙をかいた。父からは何の返信もなかつた。私は重ねて手紙を書いた。その父も胃癌で今は重湯も飲めない。医師は既に餘命幾何もないと宣してゐる。若し神の存在が考へられず永生と云ふものが我々に約束されてゐないとしたら、私は父を思ふに忍びないであらう。私は主の御前に額づいて祈るばかりである。それだけが私に與へられた唯一の道であり孝心である。

かつて父親から剃刀を渡され自害することを勧められたこと、また復生病院へ行く途中、この父親と心中したかもしれないというようなことなど、想像を絶するが如き状況を生きてきた父と子の姿が「癩者の父」では、ありしままに綴られている。

東條自身の「親不孝」を云う以前に、子供を殺して自害したかも知れないと云う点では、父もまた息子に対する殺人未遂の罪をまぬかれない、そういう極限的な状況を嘗て共有した父と子なのである。その父のことを、東條は、昭和16年以前では殆ど作品に於いて言及していない。しかし、その父が胃癌に苦しんでいるという報せを聴き、自分自身もまた死期を予感しつつあった東條は、その父に対する情念を、この詩では、誰に憚ることもなく吐露している。

胃癌に苦しみ「心むなしくやみたまふ」父に対して、救いの手を差しのべることが出来ない自分を、「親不孝者」として詰ること、そのような自責の念をぶちまけることこそが彼にとっては、父親に対する愛情の表現であったのであろうか。

そのかぎりない悔恨が、落葉のなかに埋もれていく父の幻影として、あるいは落葉林を吹きすさぶ風のなかに聴きとめた呻吟する父の声によって示されている。「癩者の父」の末尾に置かれた短歌二首は、この執拗な幻影・幻聴を鎮める祈りの言葉のように思われる。

三人の癩者の父と生れまして心むなしく病みたまひけむ

ふたたびは生まれることなしうつし世に仕へる時よつひにあらぬかも

この歌を詠んだとき、東條は自分のみではなく、父の魂が遂に平安を得ていないこと、自分が何一つ父のためになることができぬうちに父がなくなることがもっとも気掛かりであった。この肉親の父への切々たる思いを抜きにして、「父なる神」と子の和解というテーマをもつ遺稿「訪問者」第二編は充分には理解できないのではないだろうか-そういう思いが私の心中を去らない。

次に東條耿一の遺稿集から「訪問者」という詩を取り上げよう。[v]

東條耿一は、「癩者の父」という自伝的回想と「落葉林にて」という詩の中で、実の父とのあいだの過酷な関係と心の葛藤を表現していたが、この遺稿「訪問者」の「父」は、「父なる神」である。

東條は、神山復生病院で受洗したが、退院後、カトリック信仰から離れ、文藝の創作のほうに生き甲斐を見出すようになる。北條民雄の葬儀後、カトリック教会に復帰したが、その時の心境をテーマにしたものが、この詩であろう。 この詩の中では、

吾今より汝が裡に住まむ

汝もまた吾が裡に住むべし

父よ、忝けなし

われ、何をもておん身に謝せむ

わが偽善なる書も、怯懦の椅子も

凡て炉に投げ入れむ

わが父よ、いざ寛ぎて、暖を取りませ

という箇所に注目したい。つまり、冬の寒い日の戸外で佇んでいた「父なる神」に暖をとってもらうために、自分が安逸を求めて坐っていた椅子と、自分がもっとも重んじていた過去の創作を炉にくべるという箇所である。

そこには、非キリスト教的な文学と訣別して、信仰の道を一筋に歩もうとする彼の決意があった。妹の津田せつ子によれば、実際に東條は自分の未公開の詩作品を焼いてしまったという。そのために、彼の遺稿には、この訪問者以外の詩が残っていない。

この詩では、東條自身の「父なる神」との和解が、東條を訪れた訪問者のイメージを借りて詠われるが、それは同時に地上に於いて「三人の癩者の父」として辛酸をなめつくした肉身の父のイメージを借りて表現されているようだ。嘗て父に対して門を閉ざした子は、信仰に目覚めぬ一人の人間の姿でもあるが、それと同時に、肉親の父を拒絶した東條自身でもあったろう。凩の吹き荒ぶなか戸外で佇む父、「久しく凩の門辺に佇ちて、汝を呼ぶことしきりなれば、吾が手足いたく冷えたり」と語る父は、なんと「落葉林にて」の父と似ていることだろうか。

父なる神との和解は、「父よ、われをしてこの歓喜の裡に死なしめよ/父よ、われをしてこの希望の裡に生かしめよ」という言葉で示されているが、父なる神との和解の祈りが、同時に、それを通して、肉身の父との和解と救済への祈りになっているように感ぜられる。

アッシジの聖フランシスの「平和の祈り」には、

我等は、与えるが故に受け、ゆるすが故にゆるされ、

おのが身を捨てて死するが故に、永遠の生命を得る

という言葉がある。これは、カトリック教会、とくにフランシスコ会の教会ではミサの後でよく唱える祈りであるが、「死するが故に永遠の生命を得る」とは、ヨハネ伝の「一粒の麥」の譬えとおなじく、新約聖書の核心にあるメッセージである。

東條耿一の昭和17年7月の「山桜」に掲載された「病床閑日」という詩を最後にとりあげよう。東條は同年9月4日に亡くなっているから、遺稿「訪問者」を別にすれば、これが東條の最後の詩であるといってもよいかも知れない。

病床閑日

私はけふ 晝のひと時を

庭の芝生に下りてみた

陽はさんさんとそゝぎ 近くの樹立に松蝉が鳴いてゐた

私は緑のやは草を踏みながら 踏みながら

そのやはらかな感觸を愛しんだ

不思議なほど 妖しいほど 私の心にときめくもの

一体この驚きは何だらう

思へ寝台の上にはやも幾旬――

もうふたたび踏むことはあるまいと思つてゐた

この草 この緑 この大地

私の心は生まれたばかりの仔羊のやうに新しい耳を立てる

新しい眼を瞠る そうして私は

私の心に流れ入る一つの聲をはつきり聞いた

それは私を超え 自然を超えた

暖いもの 美しいもの

ああそれは私のいのち いのちの歌

(「山桜」昭和17年7月号)

私は、この詩の最後に出てくる、「いのちの歌」という言葉に撃たれた。これこそ、かつて北條民雄が「いのちの友」と呼んだ東條耿一の作品の精神をもっともよく表すものではないだろうか。

東條はこの詩が発表されてから二ヶ月後に亡くなったが、結核性の腹膜炎を併発し、非常に体調が悪い時期であった。この詩は、そういう苦しい病床の中で、比較的、病が小康状態であったときに詠まれたものである。

この詩で、「新しい眼を瞠る」という箇所に注目したい。作者は、もはや「古い眼」で外なる自然を見ているのではない。そこで「私を超え、自然を超えた」声、鳥たちの囀りを聴いていると、それは、もはや「束の間の消えゆくもの」としてではなく、「永遠のいのち」として、そして同時に「私のいのち」として聴かれている。「この草 この緑 この大地」は、この世のものであるが、そこにおいて、「永遠なるもの」が先取されているような、そういう響きがある。

アッシジのフランシスの平和の祈りには、様々なバージョンがあるが、あるバージョンでは「永遠の生命を得る」ではなく「永遠の生命に目覚める」となっている。眠りから覚めて、新しい眼を瞠るとき、どういう情景が見え、どのような聲がきこえるのか。それは決してまだ訪れない未来のこととしてのみ語られているのではない。そういう未来は、必ず訪れるべきものとして、病床の中にいる東條の「新しい眼」において、直接に経験されている-そういう強い印象をこの詩は読むものに与えるのである。

最後に、 東條耿一の遺稿「癩者の改心」を取り上げよう。 全生園のハンセン病図書館が閉鎖され、その書籍をハンセン病資料館に移転することが自治会によって決定されたとき、 私は、図書館の利用者の一人として、旧い書籍の整理の手伝いをしていた。そのおりに偶然、 カトリッ ク愛徳会の旧いガリ版刷りの園誌「いづみ」のなかに、 この東條耿一の遺稿を発見したのである。

この遺稿の内容は、「癩者の父」 にはじまる東條耿一の手記と並んで、 彼の最晩年の心境を伝える貴重なものであっ た。当時のカトリック教会の聖務日課の祈りが引用を中心に配して、東條は死を前にして、「改心」した自己自身について次のように語っている。

主の御胸によりかかりて

福音のきよき流れを、主の

御胸の聖き泉より飲みぬ、かくて

神の御言葉の恩寵を全世界にそそぎいだせり。

(福音史家聖ヨハネの聖務日課の答唱)

私は苦痛の重荷を感ずると何時も、ヨブ記を繙くことにしています。 これはヨブ記に自己の苦しみを紛らせる為でなく、 ヨブの如く苦しみを愛したいが為であります。 ヨブが神の試みに逢ってサタン の手に渡され、 その持物、 羊、 駱駝、 馬、 夥しい 僕(しもべ)等をことごとくサタンの手により奪われ、家は覆され、身は癩になって了い、かくして激しい苦杯を舐め、惨苦のどん底に突き落されたのでありますが、 ヨブはなお天を仰ぎ地に伏してエホバの御名は讃むべ きかなと神に光栄を帰しています。 惜しみなく奪う神の愛をヨブははっきりと知っていたに違いありません。

私は基督教的苦しみの忍従が限りなき喜びであり愛の勝利への転換であることを述べましたが、 私の貧しい言がどれだけあなたの心を掴み得たかと思うと甚だ心淋しさを覚えます。 私は己に苦しみを望みませんが与えられる苦痛は神の愛として肯定し、 喜んで力の限り愛したいと思います。 苦痛を愛の忍従に転嫁してヨブの如く生きたいと思います。 惜しみなく恩恵を奪われた者のみ、よく真に神の愛を感ずる事が出来るでしょう。 苦痛を愛の忍従に転嫁してヨブの如く生きたいと思います。

私を癩者に選び給いし神は讃むべきかな。

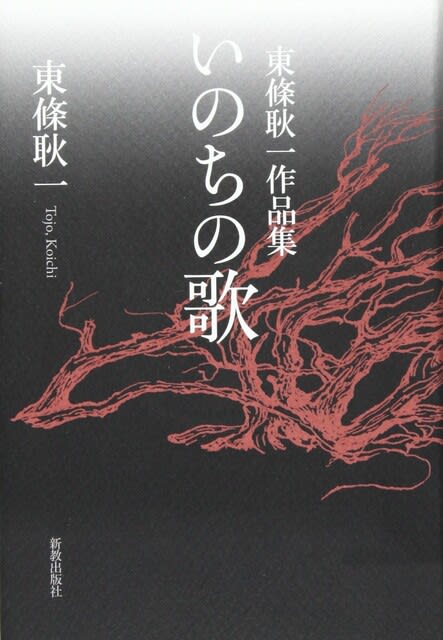

この最後の言葉、「私を癩者に選び給いし神は讃むべきかな」は、 東條耿一が我々に残してくれた作品集の最後の言葉となった。それはきわめて重い言葉である。いまの読者は、このような東條の言葉をどううけとめるであろうか。「癩」という言葉すら差別語として禁句となり、 聖書の翻訳でもそれを「重い皮膚病」 と置き換えるようになってはいるが、今回出版された東條耿一作品集では、 現在の基準では差別語として使われない 言葉であっても、東條が使った言葉をそのまま収録したのである。

いうまでもなく「癩病」 を「ハンセン病」と言い換えるようになったのは、この病が治癒可能な病気となっ たことを一般の人々に告知徹底するという啓蒙的な意味があった。「不治の業病」 というイメージの固着した「癩病」 という言葉を使用禁止にし、 ハンセン病と言い換えることは、 病の意味づけを変更し、 偏見を打破する必要から積極的に推し進められたのである。 それは時代の要請であったし、 また社会復帰者を支援するとい う意味からも当然のことであった。

しかし、 文学や宗教が問題となっているときには、 機械的に言葉の置き換えを行うことによっ て失われるものも多い。 とくにこの病に苦しんできた旧い 世代の回復者の中には、 自分の罹患した病気が「重い皮膚病」と呼ばれることに納得できない ひとも居るのである。 また、 ヨブ記の主人公のかかっ た病気は、 医学的に考えるならば、現在我々が理解してい るとおりの「ハンセン病」ではなかったかもしれない 。 しかし、その病は歴史的に「ハンセン病」 として理解されてきたことは事実であるし、 東條自身もそのように読んでいたのである。 大事なことは、 ヨブの受難の意味であり、 その医学的な病名が何であったかということではない 。

東條耿一は、「癩者」という差別と偏見に充ち満ちた言葉を忌避せずに、 それを全面的に引き受けた上で、その世間的な意味を宗教的に転換して、神の讃美と感謝の祈りとしている。 これ以上の回心があるだろうか。 「癩者の改心」 は、時代を超えて読者に宛てられた、 東條耿一の内面を吐露した書簡なのである。