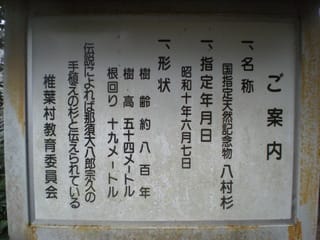

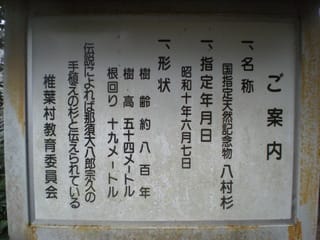

2009年3月5日

ほんとにでかいっす、この八村杉。

形がシンプルなだけに、写真見てもピーんとこないかもしれませんが。

遠くから見てもその杉は高かった。

神社の境内に入っていくと、

杉がありました。

「これか、かなりでかい、でも想像の範囲内」

って思っていると、それは八村杉ではありませんでした。

境内の奥にそれはあったんですね。

まじびっくり。

根回り19メートルって、簡単に円周率πで割ると、直径6メートルはあるってことでしょ。

あなたの部屋の大きさは?

そんな円柱が50メートル上空までつったっているんだから。

いやー、見れてよかった。

ほんとにでかいっす、この八村杉。

形がシンプルなだけに、写真見てもピーんとこないかもしれませんが。

遠くから見てもその杉は高かった。

神社の境内に入っていくと、

杉がありました。

「これか、かなりでかい、でも想像の範囲内」

って思っていると、それは八村杉ではありませんでした。

境内の奥にそれはあったんですね。

まじびっくり。

根回り19メートルって、簡単に円周率πで割ると、直径6メートルはあるってことでしょ。

あなたの部屋の大きさは?

そんな円柱が50メートル上空までつったっているんだから。

いやー、見れてよかった。