昨年の長い夏のあとやっと訪れた遅い秋

そして暮れから年明けにかけてのちょっと早くて強い寒波

予報によると今年の寒さは大寒を前にもう底を打ったと云う

寒い時には寒さを感じたい、と思うが

大抵のひとは寒いのは嫌いであろう

これはこのごろさらに拍車の掛かる天邪鬼のせいか

つまりは所詮世捨て人の楽しみでしかなくあまり理解されない

とは云うものの寄る年波には逆らえず

寒風に晒されるとお腹が冷えて途端にくだるのだ

何ともカッコ悪い話でもある

日の出の前に庭に出たら野天晒しのクルマのガラスがびっしりと凍っていた

雲ひとつない空は放射冷却がきびしかったようだ

昨夜、明日はちょっと(オートバイで)走ろうかな、なんて考えながら床に就いたが

こんな寒さ具合では腰が引ける

まあ9時にもなれば状況も変わるだろうと

のんびり朝食を取りテレビでどうでも良いプログラムを見てやり過ごす

コーヒーを淹れようか

でもコーヒーを淹れてしまうとさらに腰が重くなりそうで

暖房で結露した窓を指で拭って外の様子を見やる

風はなさそうだ

この分なら気温は上がるだろう

意味もなく頷いていそいそと支度を始める

クローゼットからウェアを引っ張り出し

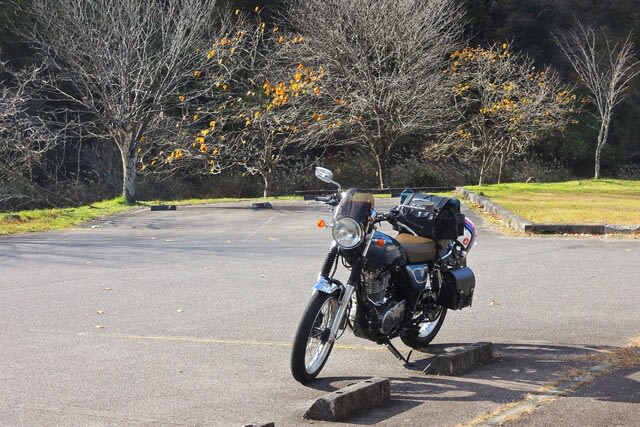

クロ介のエンジンに火が入るまでそれから5分と掛からなかった

クロ介(BMWエアヘッドフラットツイン)はイグナイター交換で復活

夏場より2秒だけ多くクランキングして盛大に目覚める

マフラーから白い蒸気を吹き出し

センタースタンドで上がった後輪がゆっくりと回る

ハーフチョークへ戻してさらに暖機運転する

リアホイールの回転が止んだのを見てスタンドから降ろし漸くシートに跨る

チョークをすべて戻して

その代わりに少しだけスロットルにテンションをかけ回転を維持する

コンピュータが全部やってくれる今のオートバイと違って

真冬のエンジン始動にも個体ごとの違いがあってとてもおもしろい

こういうところに趣味性があるのだ

インジェクション仕様のSR400のキックスタートなんて

簡単すぎて趣味性の欠片もない

キックスタートごときでノスタルジックなどと云う勿れ

そもそもノスタルジーなど趣味ではない

ボクの住まう愛知県は西の尾張と東の三河で成り立っている

どちら側も互いにあまりよく思っていないのは地方あるあるか

知多半島の付け根辺りで三河湾にそそぐ境川が文字通りの境界になる

三河はさらに東と西に分かれる

矢作川が作る平野部が西三河

豊川が穿つ山間部が東三河

夏の間はほとんど東三河の高原地帯を走っているが

冬になると西三河の海辺へ行くことが多い

岡崎平野の南東部には低い山が連なるがそこにはワインディングも多い

だから冬になるとワインディングを抜けて浜へ出て海を眺め

また別のワインディングで戻ってくる

そんな繰り返しだ

2月の下旬になればまた山へ行けるのでせいぜい2か月くらいだが

その間は幡豆や幸田の農道が主な生息場所になる

まるで冬の陽だまりにある川の淵をうろつく鮒みたいに…

それでもオートバイに乗って走ることは本当に楽しくて

帰ってからもしばらく思い出し笑いみたいにずーっとニソニソしている

夜、布団に入って眠りに就くまでずっと心が浮かれているのだ

まったく呑気なもんだ

そして御目出度くもある

いい歳をしてオートバイに乗られることがうれしくて仕方がない

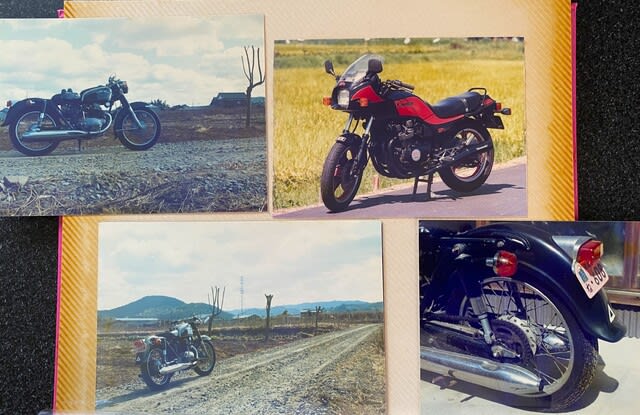

それも若いころからもう何十年も乗り続けているのにだ

「大寒」だからと身構えて迎えた朝

そうでもない

庭に陽が当たりだしたら風もなくぽかぽかだ

ほんじゃー、と

伸ばし伸ばしにしていたSR400のオイルを換えてやることにする

ヤマハのオイルチェンジキット

割高なんだけど一度使ってそのラクさにやられてしまった

こんだけ全部そろってるから本当に楽ちんなのよ

いや贅沢か

ドライサンプのSRはフレームのダウンチューブがオイルタンクになっている

だからフレームのこの小っさなドレンプラグからまずオイルを抜く

プラグを抜いた途端にシャーっと飛び出すので養生が必要

(フロントタイヤがオイルまみれになっちゃう)

エンジンの下部にもドレンがあるのでその後ここからもオイルを抜く

ドレンのすぐ下にレギュレータがあるのでこれもテープで養生する

15分ぐらい放置したらドレンプラグのシールを交換して

規定トルクで締め付ける

ステアリングヘッドのすぐ後ろタンクのくぼみに顔を出している

レベルゲージ付きのキャップを開け

ヤマルーブ プレミアムシンセティックをまず1.8リットル注入

試走後にレベルを見たら下限の少し上だったので残りの200ccを継ぎ足す

ゲージは半分くらい

規定では2リットルちょうどだけど2リットルでは少ないのかな

まあ様子見だ

今回はオイルフィルターは交換しないのでこれで終了

暖かくて作業日和だった、大寒なのに

こんなに暖かいと山のワインディングへ行ってみたくなる

山中に植えられたスギやヒノキの林が遠目に茶色っぽく見えるけど

なんせ枝先には花がびっしり付いて花粉の噴射が準備完了

だからきっともう行けるのかもしれないけど

路面温度のことを考えると楽しくは走れないのかなとも思う

いまは海辺でのんびりコーヒーでも淹れて

もう少し春を待つことにしよう