新東名で新城まで行って国道へ降りた

151号線で飯田まで行ってくる

今年は春が早くて、もうすでに春の装いだ

クルマも少なくてそれなりのペースで距離を稼ぐ

豊根の道の駅を過ぎると人の気配はなくなり

新野の峠へ向けて大きくワインディングしながら高度を上げる

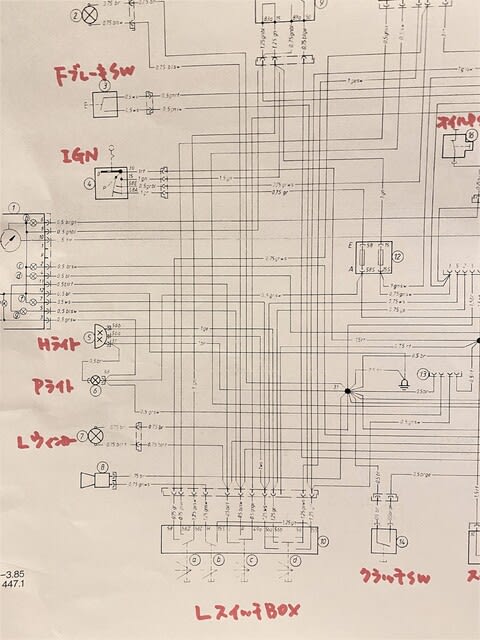

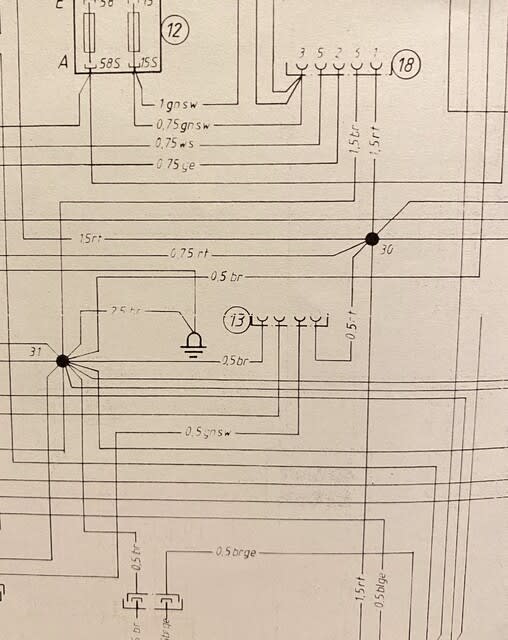

OHVボクサーのコーナリングは少しコツがいる

バンキングを始めるまでにスピードをスタビライズさせておくことが大切

そこからバンキングしながらコーナーの出口に向けてスロットルを開け続けていく

フルバンクに向けてスロットルを開けていく方が安定する

だからちょっとアンダー気味に旋回するのを

上体をインに加担してスロットルを開け続けると個性が生きる

低い回転から大きくスロットルを開けてトラクションをかける

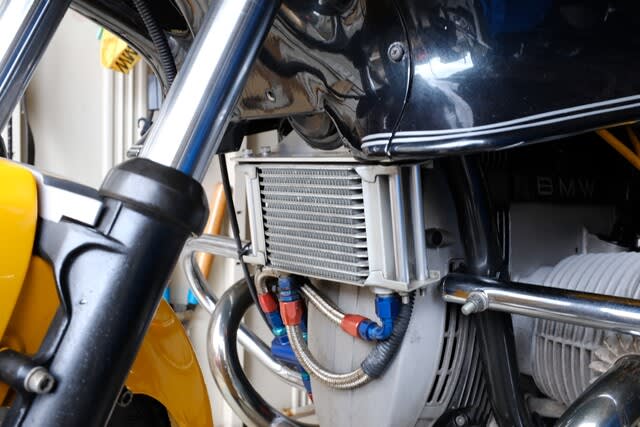

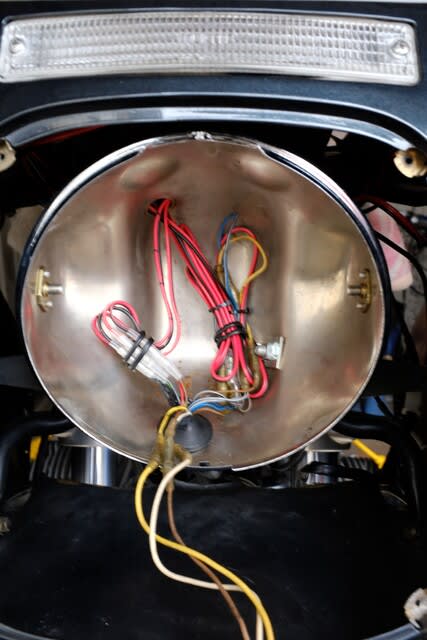

ビックボアでもツインプラグ化した効果が出て吹け上りは軽い

もちろん速い訳ではないがコーナリングは楽しい

峠を降りていくと風が強くなった

道の駅 信州新野千石平

今年のサクラは山里にも早い訪れ

さすがに新野はまだだったけど

500メートル付近まではサクラ前線は上がってるようだ

その先阿南へ降り、下條に入るとサクラは満開

とても贅沢な季節だ

そのあと飯田から高速に入って帰ってきた

初めて300kmを超える連続走行だったけど

全く問題ない走りだった

それにしてもサクラがきれいだった

ボクの町にもサクラの並木がある

とてもきれい

でもサクラってホントにどれもきれいだ

有名なサクラもあるけど

街に咲いてるサクラもいい

金子みすゞの詩に好きな一節がある

極楽寺のさくらは八重ざくら、

八重ざくら、

使いにゆくとき見て来たよ。

横町の四つ角まがるとき、

まがる時、

よこ目でちらりと見て来たよ

のんびりサクラを眺めるんじゃなくて

使いの途中に、四つ角曲がる刹那に

よこ目でちらり

サクラの美しさがうっとりするほど伝わってくるな

151号線で飯田まで行ってくる

今年は春が早くて、もうすでに春の装いだ

クルマも少なくてそれなりのペースで距離を稼ぐ

豊根の道の駅を過ぎると人の気配はなくなり

新野の峠へ向けて大きくワインディングしながら高度を上げる

OHVボクサーのコーナリングは少しコツがいる

バンキングを始めるまでにスピードをスタビライズさせておくことが大切

そこからバンキングしながらコーナーの出口に向けてスロットルを開け続けていく

フルバンクに向けてスロットルを開けていく方が安定する

だからちょっとアンダー気味に旋回するのを

上体をインに加担してスロットルを開け続けると個性が生きる

低い回転から大きくスロットルを開けてトラクションをかける

ビックボアでもツインプラグ化した効果が出て吹け上りは軽い

もちろん速い訳ではないがコーナリングは楽しい

峠を降りていくと風が強くなった

道の駅 信州新野千石平

今年のサクラは山里にも早い訪れ

さすがに新野はまだだったけど

500メートル付近まではサクラ前線は上がってるようだ

その先阿南へ降り、下條に入るとサクラは満開

とても贅沢な季節だ

そのあと飯田から高速に入って帰ってきた

初めて300kmを超える連続走行だったけど

全く問題ない走りだった

それにしてもサクラがきれいだった

ボクの町にもサクラの並木がある

とてもきれい

でもサクラってホントにどれもきれいだ

有名なサクラもあるけど

街に咲いてるサクラもいい

金子みすゞの詩に好きな一節がある

極楽寺のさくらは八重ざくら、

八重ざくら、

使いにゆくとき見て来たよ。

横町の四つ角まがるとき、

まがる時、

よこ目でちらりと見て来たよ

のんびりサクラを眺めるんじゃなくて

使いの途中に、四つ角曲がる刹那に

よこ目でちらり

サクラの美しさがうっとりするほど伝わってくるな