この季節、午後も4時を回れば

頼りなげな秋の日差しはすでに西の山の端にかかり

その反対側には長い影を作り出す

飯田からずっとワインディングを走り抜け

ようやくいつもの我がベースキャンプ「涼風の里」にたどり着いた

多分タイヤの空気圧が低い

急に寒くなったのに確認を怠っていた

いや、後回しにしていて忘れたのだ

せっかくの山道なのに

オートバイの動きと自分の感覚との間にわずかな齟齬があった

その所為でいつもより余計に疲れていた

タイヤの空気圧は走りに直結する

バンキングに合わせてフロントタイヤがリニアに反応する従順さが消え

結果的にオーバースピードで進入してしまったかのような反応だった

これでは全くオートバイを信用できない

疲れはその所為だ

それはつまり空気圧の所為だから結局はボクの所為か

この時刻の「涼風」はひと気がなくとても静かだ

日本製の空冷エンジンはエンジンを切った後

しばらく「キンキン」とか「パキン」とか癒しの音を発するが

このドイツ製の空冷エンジンは何も云わない

エンジンの材質の違いなのか

少し冷えてきた夕刻の風の中

ボクとクロ介の影が長く伸びていた

今日は飯田の大平宿に行ってきた

まあ、ボクにとっての定番のルート(行き付けの行き先)

特に秋になると走りに行くことが多い

厄介なのは少しでも時季を逸すると

この県道8号線「大平街道」はすべてが落ち葉に埋もれてしまうことか

しかもその上に流れ込んだ冷気が時雨を降らせ

その時雨に深く積もった落ち葉は満遍なくしっとり濡れそぼつ

県道8号線は南木曽から飯田まで約30kmあるが

そのすべてが濡れ落ち葉で埋め尽くされてしまうのだ

大袈裟でなくこれにはかなり参る

参るのだがイヤではない

落ち葉の層が厚くてタイヤで踏み分けられないほどだが

もちろん雪や氷のようには滑らない

握り込むときの「ガツン」にさえ気をつければ

制動力自体はかなり効かせられるが

制動距離は確実に長くなる

ABS?

あ、そう

でもね、こんなこと書いといて云うのもなんだけど

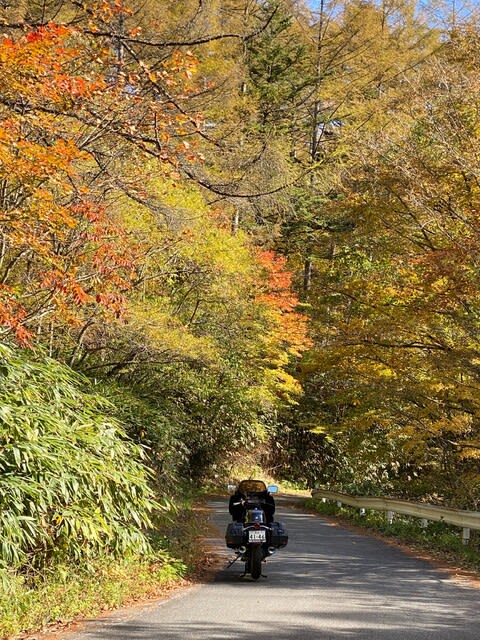

今年は文字どおりの秋晴れに恵まれた

紅葉一歩手前で落葉も少なくライン上にはほぼ葉っぱは無かった

何度も走りに来ているけど

「晴れ」は初めてかもしれない

だからとても新鮮だった

秋分から1か月過ぎ

さらに高度を下げた秋の太陽が南側の斜面の木々の葉に透けて輝き

ときおり真っ赤に色付いた葉っぱもあったりして

林の中をクネクネと進むこの街道はとても美しい

峠まで進めば紅葉も盛りで

大きな林になったカラマツが針みたいな葉っぱを盛んに降らせていた

走っている時それが顔にあたるとチクッと少し痛いけど

それは秋を感じるうれしい感触だ

「大平宿」にクロ介を停めて宿場の中を散歩した

江戸時代の中頃に妻籠へ直接抜ける街道として

麓の飯田藩が開いたのが大平街道だ

大平宿は飯田峠と大平峠(木曽峠)の間の高原にある

木地師(木工職人)や穀物商が移住し開拓がはじまった

炭焼きなどの林業や穀物流通で生計を立てていたそうだ

街道自体は明治以降まで利用が続いたが

産業革命が進むうちに鉄道・自動車が人の移動や物流の中心となり

電気やガスなどへのエネルギー需要の変化も重なり

街道の利用者が激減

宿場の産業も衰退し

ついに昭和45年、住民の総意により集団移住が決定した

そしてその年の雪が降り出すころには廃村となった

取り壊す暇もなく退去した家屋がそのまま残り

令和の今も有志やNPOにより保存管理されている

そのお陰でこんな奇跡のような情景を

21世紀のボクらが目の当たりにできるというわけだ

残された家屋は屋根勾配の緩い切妻屋根が特徴だが

板葺きの屋根板に石を置いて止めた「石置き屋根」

二階部を迫り出させて軒を作る「せがい造り」など

妻籠や奈良井にもみられる宿場の風情もあわせもっている

街道に面したせがい造りの軒で

強い日差しや雨を避けて休む旅人が今でも見えるようだ

宿場は平日ということもあって人影もなく

高く聳える木々が風にざわめく音と

足元を勢いよく流れる水の音だけが響く

木陰の石くれに腰を下ろして

しばらくそんな宿場を眺めていた

かつてここで暮らした人々はどんなだったのだろうか

もしボクがその時代にここで暮らしていたら

いったいどんな感じなんだろう

あれこれいろいろ考えてみるが正直全く実感が湧かない

日本全体がそうであったように

みな貧しく、生きていくことは苦難の連続だっただろう

冬の厳しさは云うに及ばず

日々の暮らしに遊興など無縁で

今の尺度で云えば何が楽しくて暮らしていたのか

などと単純に憐憫の情がわく

けれどいつも思うけど

かわいそうだと思うヤツの方がかわいそうなんだよ

当時のひとも日々の暮らしに追われていたに違いない

それでもきっと活き活きとその時代を生きていたはずなのだ

100年経つだけでその頃の人たちの感情を理解できないなんて

人間とはなんと浅はかな生き物なんだろう

衣食住に満たされた現在の社会や暮らしは

間違いなくこの頃の人々の努力と辛抱によって培われたものだ

日々の暮らしや生業が人の中心にあるこの社会に比べると

ボクたちのなんと贅沢なことよ

逆にボクたちの暮らしがなんだかちょっとバカみたいにもみえる

近頃流行る多様な価値観とか人間にはまだ早すぎる概念だ

向上心に至ってはモノを買い込むことに成り下がっている

より良い暮らしとは何なのか

より良い社会とは何なのか

生きること、生活することが中心にない社会は

贅沢で豊かであっても脆弱で貧しいものに感じる

皆で無事に正月を迎えたり

吹雪が止んで日が差したり

雪が解けて麓から人が上ってきたり

ツバメが今年もやってきたり

山仕事の疲れを冷たい湧き水で癒したり

実った柿を家族で分けたり

冬に備えて薪割りに明け暮れたり

そして

家族に子が生まれ

その子が無事に成人し

新たな所帯を持ち

それを支えた者たちが去っていく

夢を見ることは人の性かもしれないけど

足るを知ることは人の知恵だということを

忘れないように生きていきたい

ぼんやりとボクはそんなことを考えていた