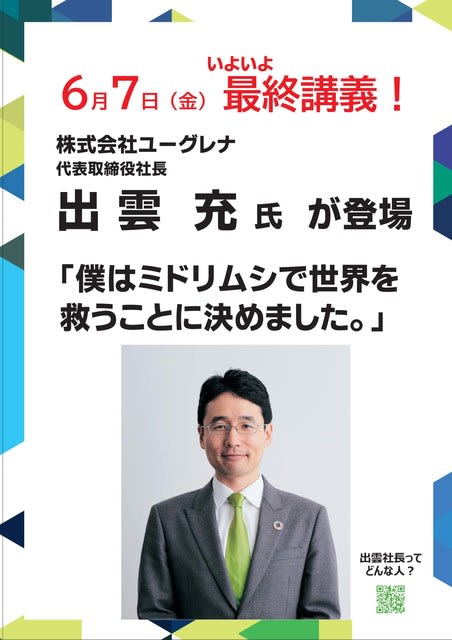

著書に『僕はミドリムシで世界を救うことに決めました。』(ダイヤモンド社)があるバイオベンチャー企業ユーグレナの社長CEO、出雲充氏の講演がきのう(7日)金沢大学であり聴講させてもらった。実は、4日前に日本ユニシスの社長、平岡昭良氏の講演が金沢であり、「持続可能なエネルギー社会のため、ミドリムシをジェットエンジンの燃料に応用するプロジェクトに参加している」という話が印象に残っていたからだ。

講演は単位授業「アントレプレナーシップI 2040年の仕事論」(8回)の最終講義での登壇。履修する学生は200人。出雲氏は黄緑色のネクタイで現れた。以下、講義メモから。サラリーマンである父と専業主婦の母、弟の4人家族で、「多摩ニュータウンに住むという絵にかいたような一般家庭で育った」と自己紹介。1998年、大学1年の夏にバングラデシュにグラミン・バンクのインターンとして訪れた。世界で最も貧しい国といわれていて、銀行は貧困層向けの事業資金として無担保で平均年収に相当する1人3万円ほどの融資を行っていた。銀行の創設者のムハマド・ユヌス氏は2006年にノーベル平和賞を受賞する。

講演は単位授業「アントレプレナーシップI 2040年の仕事論」(8回)の最終講義での登壇。履修する学生は200人。出雲氏は黄緑色のネクタイで現れた。以下、講義メモから。サラリーマンである父と専業主婦の母、弟の4人家族で、「多摩ニュータウンに住むという絵にかいたような一般家庭で育った」と自己紹介。1998年、大学1年の夏にバングラデシュにグラミン・バンクのインターンとして訪れた。世界で最も貧しい国といわれていて、銀行は貧困層向けの事業資金として無担保で平均年収に相当する1人3万円ほどの融資を行っていた。銀行の創設者のムハマド・ユヌス氏は2006年にノーベル平和賞を受賞する。

バングラデシュの子どもたちは腹を空かせてひもじい思いをしていると思い込んでいたが、1日3食カレーが食べられる国で、飢えて苦しんでいる子どもはほとんどいなかった。ただ、カレーには野菜や肉は全くなく、食べているのにやせて、脚が細く、お腹がぽっこりしている。タンパク質不足による栄養失調が問題だと実感した。

良い栄養素はないのだろうかと探していた大学3年の時に、ミドリムシ(学名「ユーグレナ」)と出会った。ミドリムシはムシと名前がついているが、藻の一種の植物でクロロフィル(葉緑素)を有し光合成を行い、自ら動く動物でもある。0.1㍉以下の単細胞生物。植物と動物の両方の栄養素が採取でき、人に必要な動物性タンパク質やビタミンやミネラル、アミノ酸など59種類もある。「このミドリムシをバングラデシュの子どもたちに食べてもらえば栄養失調が解消できるかもしれないと閃(ひらめ)いた」

当時はミドリムシを産業として活かすための大量培養の技術はなかった。そこで、2005年8月に会社を設立し、12月に石垣島で屋外での大量培養に成功した。さらに事業を軌道に乗せるためにビジネスパートナーを探して500社に営業をかけたが結局反応はなかった。「ミドリムシは知られていなかった。大学発ベンチャーと説明してもなかなか理解してもらえなかった。もう倒産だと思っていた」。ようやく501社目で伊藤忠商事と取引のチャンスに恵まれた。

当時はミドリムシを産業として活かすための大量培養の技術はなかった。そこで、2005年8月に会社を設立し、12月に石垣島で屋外での大量培養に成功した。さらに事業を軌道に乗せるためにビジネスパートナーを探して500社に営業をかけたが結局反応はなかった。「ミドリムシは知られていなかった。大学発ベンチャーと説明してもなかなか理解してもらえなかった。もう倒産だと思っていた」。ようやく501社目で伊藤忠商事と取引のチャンスに恵まれた。

その後サプリメントや食品として販売実績を積み上げ、2012年12月に東証マザーズに上場、14年12月に東証一部に市場変更をした。13年10月には創業のきっかけとなったバングラデシュの首都ダッカに初の海外拠点となるバングラデシュ事務所を設けた。経営理念である「人と地球を健康にする」を実現するための第一歩として、パートナー企業からの協賛金と現地NGOの協力でミドリムシ入りクッキーを現地で生産し、栄養失調の小学生を1千人対象に年間60万食の配布するプロジェクトを立ち上げた。栄養失調を改善した子どもが1千人から1万人に、100万人にと増やすことで経営理念を実現させる。「貧しい国なのに栄養失調の子どもがいなくなれば、ミドリムシとは何だと世界中が驚くに違いない」と。

企業ビジョンとして掲げているのが「バイオテクノロジーで、昨日の不可能を今日可能にする」だ。エネルギーは石油からバイオ燃料へと移行している。気候変動をもたらすCO2も削減できる。アメリカではバイオ燃料としてトウモロコシが活用され、トウモロコシの価格は5倍に上がった。問題は天候や自然に左右さない安定供給である。ミドリムシと廃食油でバイオ燃料をつくる、国内初のバイオジェット・ディーゼル燃料製造実証プラントを2018年11月に横浜市に完成させた。航空機や自動車を動かす計画を進めているが、手始めに、G20サミット関連会合である「G20持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合」(今月15、16日・長野県軽井沢町)でバイオ燃料を使ったバスを運行する。

「環境問題、食糧問題、エネルギー問題、健康問題など、この星の困難を一気に乗り越えてくれるかもしれない生物がミドリムシ。このミドリムシが世界を変え、地球を救う時代が到来する」と講演を締めくくった。学生たちに未来可能性と夢をエールとして贈ってくれた。

⇒8日(土)夜・金沢の天気 くもり

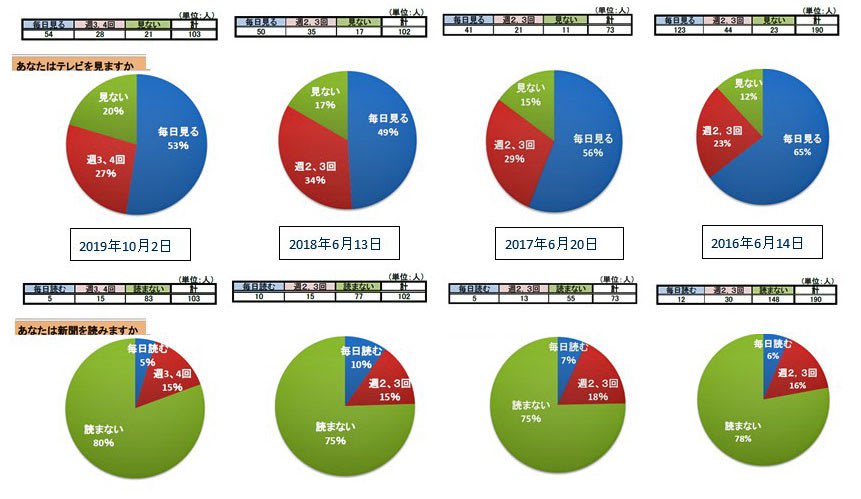

新聞との接触度では「毎日読む」が4年間で4%から10%で推移している。これに対し「読まない」は75%から81%となっている。金沢大学の学生調査(20Ⅰ7年)によると、学生の自宅からの通学は17%で、自宅外のアパートや学生寮からの通学が圧倒的に多いことも新聞に触れる機会が少ない原因とみられる。金沢大学はもともと自宅外通学の学生が多いが、ネットやスマホの普及でこの傾向に拍車がかかったといえる。

新聞との接触度では「毎日読む」が4年間で4%から10%で推移している。これに対し「読まない」は75%から81%となっている。金沢大学の学生調査(20Ⅰ7年)によると、学生の自宅からの通学は17%で、自宅外のアパートや学生寮からの通学が圧倒的に多いことも新聞に触れる機会が少ない原因とみられる。金沢大学はもともと自宅外通学の学生が多いが、ネットやスマホの普及でこの傾向に拍車がかかったといえる。