このカテゴリーは、あくまでも「捨てる物(ゴミ)をもう一度生かす」というスタンスで考えています。

現在は高機能なソーラーランタンがたくさん売られているので、そちらの購入をお勧めします。

今、目の前にある物を最大限活用して、「生かす。最後まで大切に使う。」というスタンスで考えていますのでね。ご理解をお願い致します。

では今日の記事です。

梅雨入りもカウントダウンに突入?を思わせる当地です。 正直、小型のソーラーパネルではモバイルバッテリーさえも充電出来ません。昨日もそうでしたけど。

雨が降らなければ、ソーラーランタン達を日光浴させるのですが、100均の充電電池ではNGです。 これは何度も実験しました。もちろんデフォルトで入っているおまけNi-MH 200mAなど、テスト電池ですよ。

別途100均で購入するNi-MH 750mAは、充電器コンセントから充電するか、晴れの日に6時間以上充電しないとこれまたNGです。

じゃーどうすればいいの? 答えは簡単。使い古しのアルカリ単4電池ですよ。

晴れの日ならほぼ完ぺきに夜間14時間ほど仕事をしてくれます。 曇りの日の充電でも、アルカリ電池の能力にもよりますが、10時間くらいはソーラーランタンを点灯してくれます。

ただし、3日連続の曇り空充電ですと少し厳しいですね。無理に使えば、アルカリ電池の寿命を短くするので、

あきらめて100均購入のNi-MH 750mAに交換するか、晴れの日が来るまで使用を止めるかですね。 そんな日はコンセントの照明に頼るのですが・・・方法はあります。

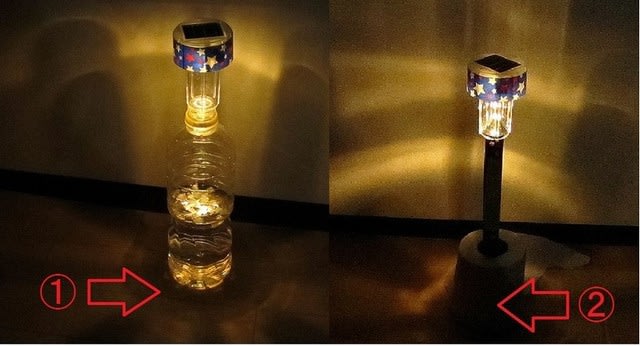

改良ソーラーランタンです。

単4型のアルカリ電池ではやはり容量の問題で十分な仕事をしてくれませんが、単2、単1は不思議と大丈夫なんですよ。

なので見た目は悪いがこれらのランタンが最も優秀なんですよね。

こちらなどはチョー明るくて超優秀です。

このランタンは、ホームセンターで購入して、すぐに充電式の電池がダメになり、部屋に転がってたランタンです。

過去記事でも書きましたが、こちらは少し手の込んだ改良はしてます。 アルカリ電池の交換を簡単にするために電池ボックスと合体してあるんでね。ひっくり返すと元々のソーラーパネルがくっついているんでちゃんと充電出来ます。

毎日充電してちゃんと仕事をしてくれています。

そうそう、今日のタイトルの「復活ランタン」ですが、おとといの記事に書いた改良ランタンも問題なく仕事をしてくれていますが、もう一つのアルカリ電池の「単2タイプ」を使ったランタンが、なんと曇り空の充電で見事に復活したんですね~。

恐るべしアルカリ電池ですよ。 Made in Japan最高ですよ。 古くても日本製は素材から良かったのでしょうか?

こちらも2012年に使用期限が来ています。 6年も不燃物に出さなかった僕も僕ですけどねw。 ある程度電圧が出てたんで捨てるのが惜しくて部屋の片隅に並べてあったんですよ(笑い)。

どこまで使えるか今後が楽しみです。

現在は高機能なソーラーランタンがたくさん売られているので、そちらの購入をお勧めします。

今、目の前にある物を最大限活用して、「生かす。最後まで大切に使う。」というスタンスで考えていますのでね。ご理解をお願い致します。

では今日の記事です。

梅雨入りもカウントダウンに突入?を思わせる当地です。 正直、小型のソーラーパネルではモバイルバッテリーさえも充電出来ません。昨日もそうでしたけど。

雨が降らなければ、ソーラーランタン達を日光浴させるのですが、100均の充電電池ではNGです。 これは何度も実験しました。もちろんデフォルトで入っているおまけNi-MH 200mAなど、テスト電池ですよ。

別途100均で購入するNi-MH 750mAは、充電器コンセントから充電するか、晴れの日に6時間以上充電しないとこれまたNGです。

じゃーどうすればいいの? 答えは簡単。使い古しのアルカリ単4電池ですよ。

晴れの日ならほぼ完ぺきに夜間14時間ほど仕事をしてくれます。 曇りの日の充電でも、アルカリ電池の能力にもよりますが、10時間くらいはソーラーランタンを点灯してくれます。

ただし、3日連続の曇り空充電ですと少し厳しいですね。無理に使えば、アルカリ電池の寿命を短くするので、

あきらめて100均購入のNi-MH 750mAに交換するか、晴れの日が来るまで使用を止めるかですね。 そんな日はコンセントの照明に頼るのですが・・・方法はあります。

改良ソーラーランタンです。

単4型のアルカリ電池ではやはり容量の問題で十分な仕事をしてくれませんが、単2、単1は不思議と大丈夫なんですよ。

なので見た目は悪いがこれらのランタンが最も優秀なんですよね。

こちらなどはチョー明るくて超優秀です。

このランタンは、ホームセンターで購入して、すぐに充電式の電池がダメになり、部屋に転がってたランタンです。

過去記事でも書きましたが、こちらは少し手の込んだ改良はしてます。 アルカリ電池の交換を簡単にするために電池ボックスと合体してあるんでね。ひっくり返すと元々のソーラーパネルがくっついているんでちゃんと充電出来ます。

毎日充電してちゃんと仕事をしてくれています。

そうそう、今日のタイトルの「復活ランタン」ですが、おとといの記事に書いた改良ランタンも問題なく仕事をしてくれていますが、もう一つのアルカリ電池の「単2タイプ」を使ったランタンが、なんと曇り空の充電で見事に復活したんですね~。

恐るべしアルカリ電池ですよ。 Made in Japan最高ですよ。 古くても日本製は素材から良かったのでしょうか?

こちらも2012年に使用期限が来ています。 6年も不燃物に出さなかった僕も僕ですけどねw。 ある程度電圧が出てたんで捨てるのが惜しくて部屋の片隅に並べてあったんですよ(笑い)。

どこまで使えるか今後が楽しみです。

クリックで拡大

クリックで拡大