昨日,ミュージアムの仕事の一環で,隣県の小学校に学習サポーターとして訪れました。いい換えれば「紙漉きおじさん」です。依頼は3年生の総合的な学習の時間で「野草紙づくり」をしているので手助けしてほしい,上手につくるコツを伝授してほしい,というものでした。

その準備段階での取組については,カテゴリー「野草紙」で記事にしたとおりです。流れに沿って,学習支援の様子を報告しましょう。入った時間は3・4時限目です。司会進行を務めた子どもたちの力は立派なもので,じつに丁寧にしっかり取り組んでいました。これも活動の一つです。

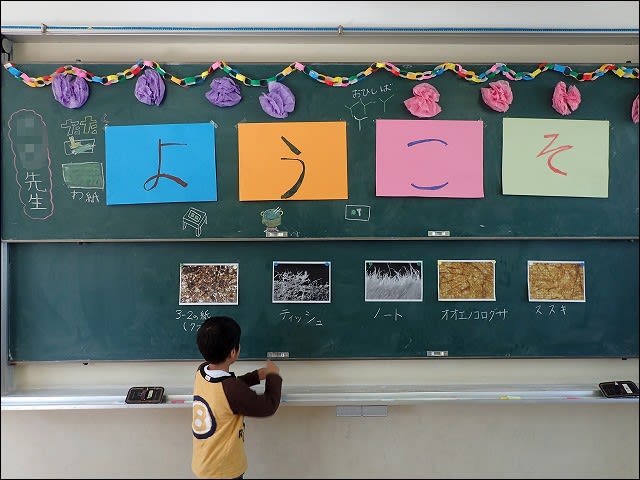

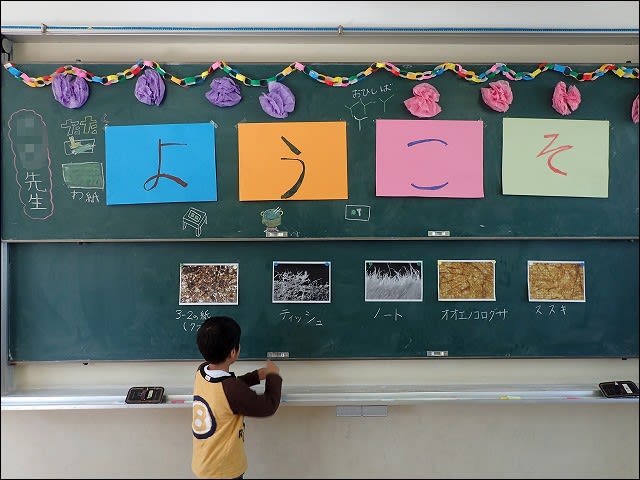

展開0。はじめの言葉。サポーターの紹介。

展開1。紙の話。ここではわたしがこれまでに蓄積してきた知を,子どもの目線に立つことばでわかりやすく伝えていきました。提示したものはススキ・オオエノコログサの実物と紙。顕微鏡写真5枚(ススキ紙,オオエノコログサ紙,学級で作ったクズ紙,ティッシュペーパー,上質紙)。タケの繊維。終わってから質問コーナー。なかなかすてきな質問が続き,充実したひとときになりました。わたしからの「紙づくりに繊維をくっ付ける糊入るか」との問いには,半数の子がいると答えました。

以下は休憩時のスナップ写真です。

展開2。溜め漉きで,わたしが演示。使った紙料はススキ。粘財の意味をしっかり伝え,入れる前と後との感触を手で確かめてもらいました。水切りの仕方と,板に張るコツを説明。アイロンを使わず自然乾燥をする方法を採用しました。

展開3。グループにわかれて紙漉き。回りながら助言。質問にも応じていきます。概ね紙料が少なめで水が多い状態。これでは漉きにくく,繊維密度が小さくなるのでうんと水を減らしてから紙料を解かすように伝えました。

コツがわかりかけて,活動は順調に進んで行きました。

乾燥板に湿紙を載せます。

こうしていずれのグループも無事終了。

展開4。質問・感想コーナー。「いちばん簡単な草は?」「上手に紙をつくるコツは?」「粘剤が自然のものと,人工のものとではどう違う?」など,高いレベルの質問が出て来ました。わたしはおしまいに「どんな草だって紙になるけど,みんな違っている。それぞれいい。混ぜてもOK。そこがいい」「失敗をするのが当たり前。次にどうしようかなと悩む,その繰り返しこそが大事だね」と結びました。

展開5。おわりの言葉。

なんとかサポーターとしての役目は果たせたでしょう。この後,学級に入って一緒に給食をごちそうになりました。

びっくりしたのは,みんなが残さずに食べたこと。これはいつものことだそうです。男の子がどうやらおかずの入った皿を舐めたらしく,「行儀が悪いよ」と女の子に注意されていました。それが笑いを誘っていました。明るい子どもたちです。

みんなに見送られて学校を後にしましたが,なんだかとくべつ待遇をしていただいたようで,申し訳なさをうーんと感じた次第です。