8月上旬に串木野麓を訪れました。

石塀が続きます

見事な石柱の門。鉄製の扉が印象的

古い武家門

石塀が続く。広い屋敷跡が残ります

地頭仮屋跡方面へ

古くて立派な武家門

8月上旬に串木野麓を訪れました。

石塀が続きます

見事な石柱の門。鉄製の扉が印象的

古い武家門

石塀が続く。広い屋敷跡が残ります

地頭仮屋跡方面へ

古くて立派な武家門

河上家武家門。高岡町の代表的な武家門の一つ。宮崎市登録有形文化財

観音開門は禄高80石以上の武家に許され、両開きで左右いずれかにくぐり門が取り付けられて、夜間の出入りに使用された。河上家の武家門は、観音開門の代表的な存在。弓術の指南家、禄高280石程度の高禄武家のものといわれている。禄高80石以上というのは現在の貨幣価値ではちょっと想像がつかない

河上家武家門に面する側の高岡小学校の門。歴史を感じる

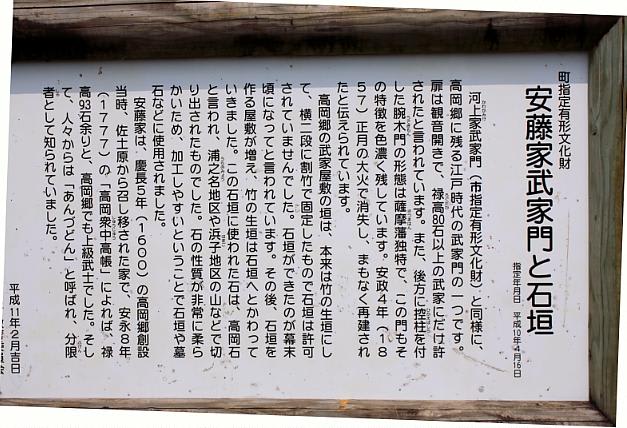

安藤家武家門と石垣。宮崎市登録有形文化財。観音開門にくぐり戸付き

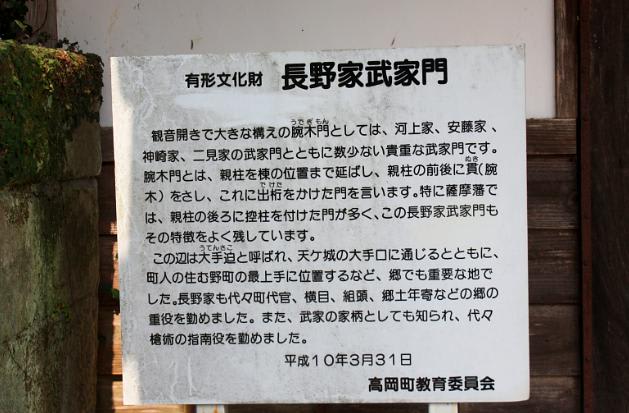

長野家武家門。登録有形文化財。くぐり戸が付いている

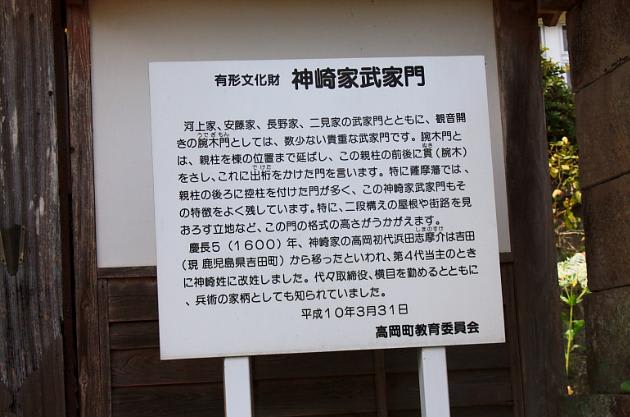

神崎家武家門。市登録有形文化財

宮崎市では薩摩藩時代の史跡が大切に保存されている。

フェンスに囲まれた門を見つけた。びっくり。

姿・形からすると観音開門くぐり戸付きの上級郷士に許された形式の門かも知れない。

壊して処分することはせず保存しようという意思が伺える。早い段階で修復、移設してほしい

(続く)

鹿児島に帰る途中、高岡町へ。高岡町は人口1万2千人の小さな町。

高岡町の中心に石垣や門構えの武家屋敷が多く残る。最初に目に留まった粟野神社

石垣造りの古い塀が旧国道に沿って続く

粟野神社は島津義弘が高岡郷を創立したときの郷の宗廟。島津斉彬公が高岡巡見の際に参拝した

高岡市街地に入って最初に目にした武家門

こちらは武家門と石垣と生垣の組合せが美しい

生垣も綺麗に手入れされていた

こちらの屋敷も生垣が綺麗に手入れされている

独特の色合いは高岡石と呼ばれる。石の性質が非常に柔らかく加工しやすいことから石垣に採用された

上の通りを進んだ先の九州森林管理局付近

独特の石垣や生垣が通りの左右に続く。交差点の角に武家門が見える

角を曲がると武家地らしい石塀が通りの左右に続く

高岡小学校。旧地頭仮屋跡

(高岡町の歴史)

関ケ原の戦いから退却した島津義弘が現在の高岡の地に山城(天ヶ城)を築城し、薩摩・大隅・日向各地から家臣や郷士を多数移住させ、高岡、綾、穆佐、倉岡の四郷の外城を創設した。去川の関の外に位置する高岡郷は出水麓や大口麓などと並び、境を守る要衝として大規模な麓が形成された。

(続く)