吉備津神社を出た車は吉備の中山を登っていき、5分ほどで岡山県立古代吉備文化財センターに到着です。岡山県内の埋蔵文化財の保護・保存を図るための拠点施設で、発掘調査をはじめ、出土品等の収蔵管理や活用に取り組んでいます。小さな展示室には岡山県内の遺跡から出た様々な遺物が展示されています。

岡山県立古代吉備文化財センター。

土器の色と思うのは私だけでしょうか。

小さな展示室だとわかる入口。

入口を入るといきなりの特殊器台。

これは新見市の西江遺跡から出たものです。特殊器台の中では比較的新しい向木見(むこうぎみ)型です。

特殊器台を調べていてわかったこと。最も新しい宮山型の特殊器台が大和の箸墓から出たことは「宮山墳墓群」の記事に書きましたが、胎土の研究によって箸墓で見つかったものが吉備で製作されたことが判明しているとのことです。さらに、それらは箸墓の後円部墳頂で採取されていることから被葬者の魂の封じ込め、逆に被葬者を邪気から守る、あるいは葬送儀礼など、特別な使われ方をしたことが想定されます。

見学中の岡田さんと佐々木さん

器台と壺、銅鐸。

器台の上に壺が乗せられています。この組み合わせが弥生後期に入ると、特殊器台と特殊壺に変化していきます。

右側の銅鐸は高塚遺跡から出たもの。突線鈕式と呼ばれる形式で流水文が施されているので突線流水文銅鐸と呼ばれます。弥生時代後期に土中に埋納されたと考えられています。高さが58cmと大きく、飾り耳がついたこの時期の銅鐸は近畿式銅鐸と呼ばれ、いわゆる「見る銅鐸」とされています。

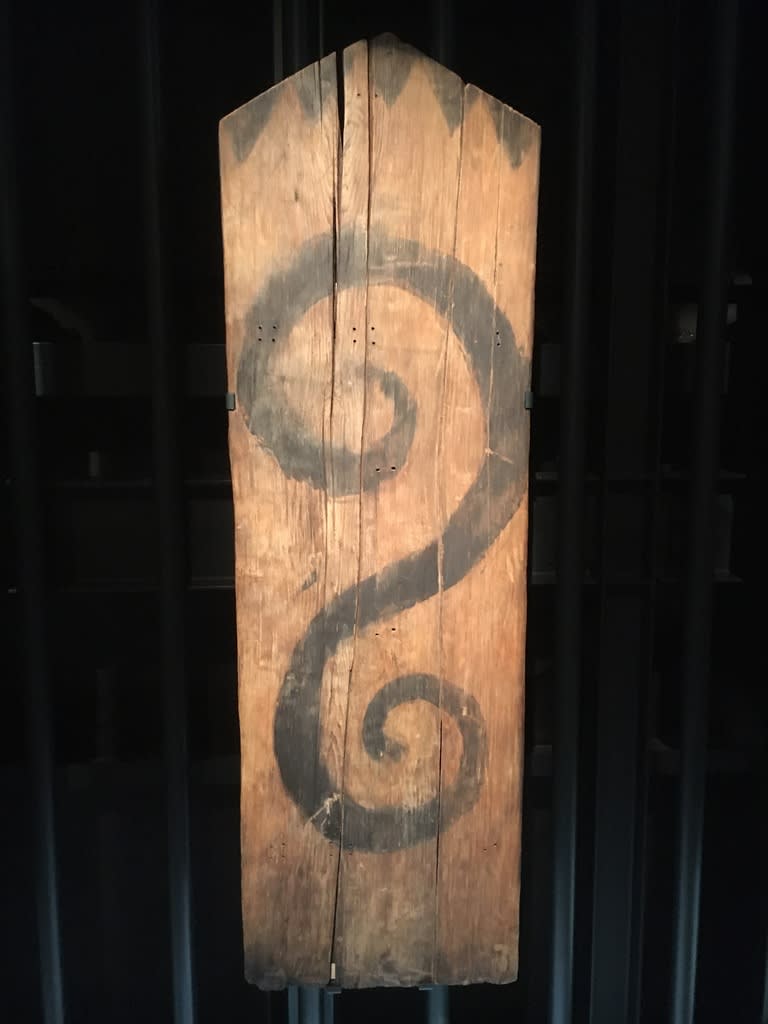

一番手前の土器が百間川原尾島遺跡から出た彩文土器。この文様は西都原考古博物館で見た隼人の楯の文様と同じです。潮の流れ、逆巻く渦潮を表しており、海洋族を象徴していると考えます。

彩文土器のアップ。

これは西都原考古博物館に展示される隼人の楯。

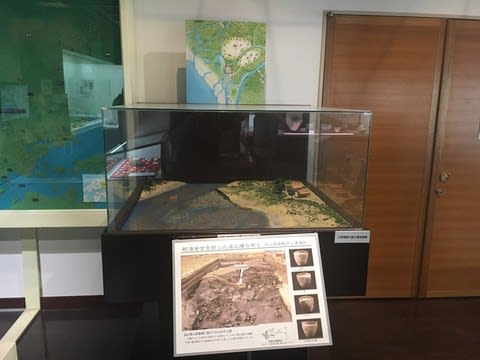

上東遺跡で見つかった波止場状遺構のジオラマ。

上東遺跡は弥生時代後期から古墳時代前期を中心とする集落遺跡で、多くの竪穴式住居のほか製塩炉や波止場状遺構が確認されました。現在の地図を見ると海岸線からかなり内陸に入ったところで、ここに製塩炉や波止場があったことが不思議に思うのですが、古代の海岸線は現在の新幹線に沿うような位置にあったと考えられています。

上東遺跡からは多数の桃の種も出ました。

大和の纒向からも多数の桃の種が見つかっています。古代において桃は魔除けの果実と考えられており、古事記にも伊邪那岐(イザナギ)が黄泉の国から逃げ帰る際に雷神に投げつけたことが記されています。

また、何度も書いていますが、温羅伝説で温羅を退治した吉備津彦は桃太郎のモデルとされています。その吉備津彦は纒向からほど近い田原本が生誕の地とされています。大和と吉備は桃を介してもつながっていると言えます。

ここは小さな展示施設ですが、私にとっては興味津々な展示内容だったのですべての展示資料を写真に収めながら解説文もしっかり読んだので、思った以上に時間がかかってしまいました。

↓↓↓↓↓↓ 電子出版しました!