入院する前のこと。筆が摩耗しているので新しいのを買いに自転車で出かけた折、町はずれの古本屋さんを覗いていたら、額装の明治のおもちゃ絵がたまたま出ていて、値札をみたらびっくりするくらい安いのでミーハーで買ってしまいました。店は錦絵の専門店ではないのでたまたま仕入れに混ざっていたものでしょうか。「ぱっと観」で上の枠に「志ん板 〇〇づくし」とか「版元」とか「絵師の名」が見えないので、おそらく発行されたものを持ち主が鋏を入れたんだろうと思っていたのですが、素人が鋏を入れたようながさがさ感がないので、もともとこういう形だったのだろうかと思うようになりました。

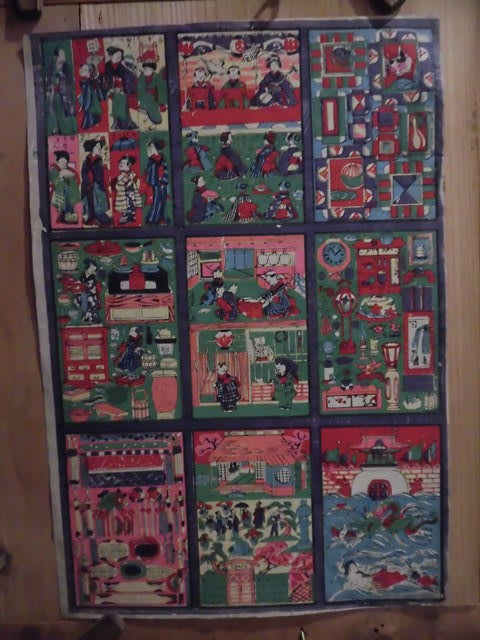

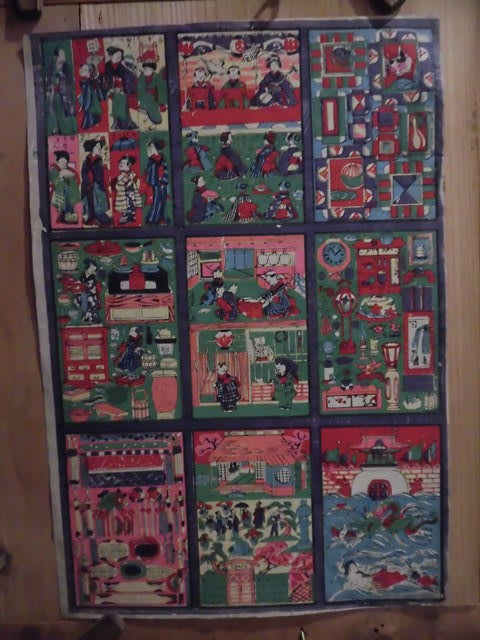

反射するのでガラスから出して。左右に3枚、上下に3枚計9枚に仕切られた絵ですが、総合的に何つながりなのでしょうか。向かって右上から時計まわりに、、。

↑ は箱ものの展開図になっていて右上の猫さんが蓋で左下の毬が身になるよう切り抜いて組み立てるんでしょうか。左上はネズミのようなので蓋で、右下の身の底には白抜きでネズミのシルエットのようなもの?三升の紋のような蓋とひょうたんか夕顔の身のような蓋もあり、全部で何かの趣向の組み合わせなんでしょうか。

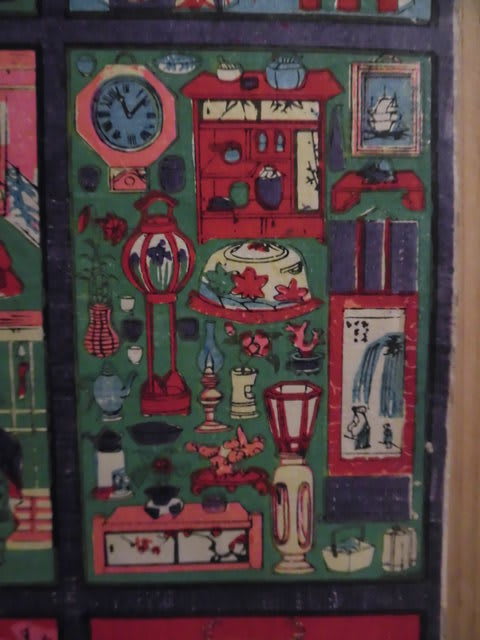

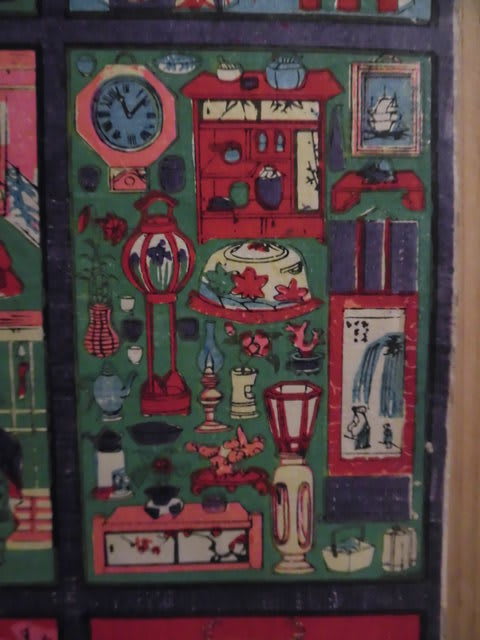

↑ は家財道具尽くしみたいな取り合わせでしょうか。時計や西洋の帆船の絵の額もあればサンゴが島台に乗っている飾りやお煎茶の涼炉まであります。

↑ この絵はいきなりスペクタクルですね。謡曲の「珠取」に由来する「海士」の世界なんでしょうか。

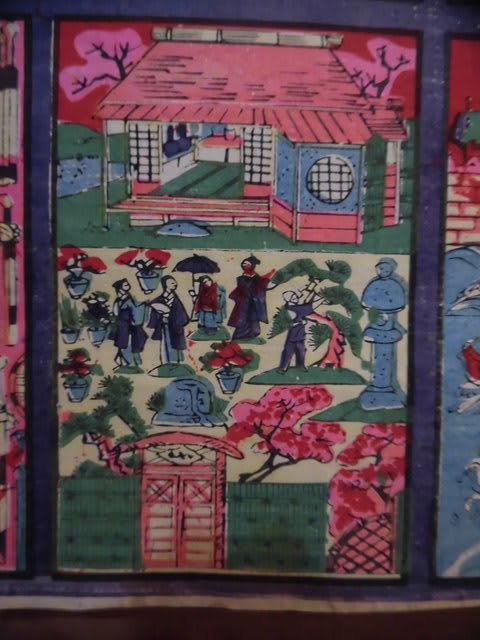

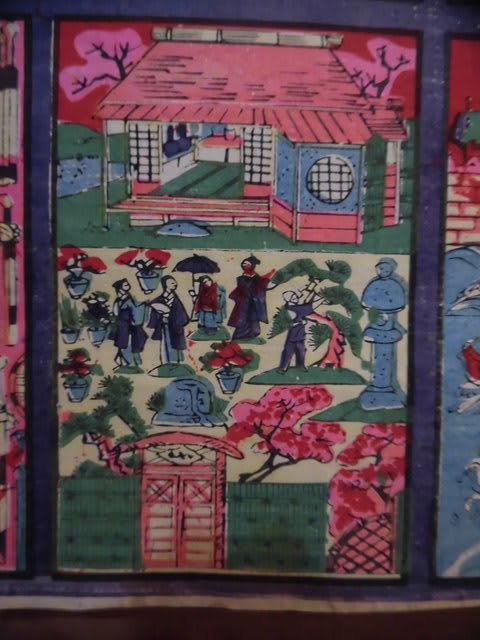

↑「花屋敷」とか「植木屋」の世界?箱庭遊びに通じる感じですね。

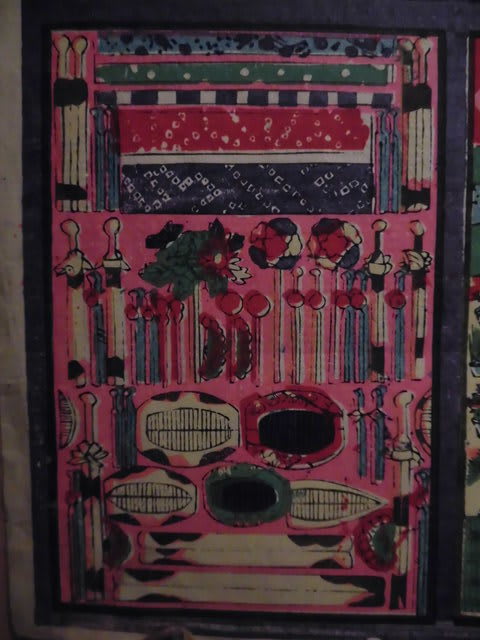

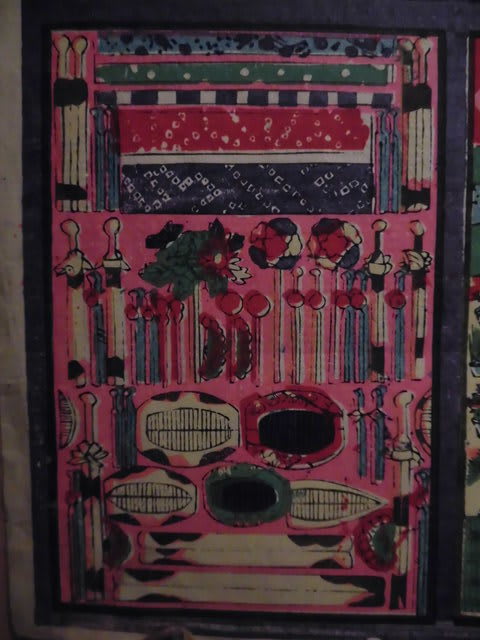

↑ 「小間物づくし」でしょうか。櫛やかんざしの一部は開いたように描かれているので切り抜いて、糊で貼り合わせるようになっているみたいですね。

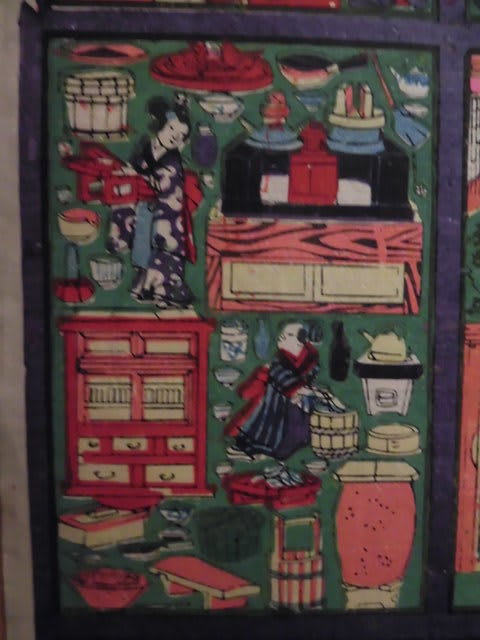

↑ 水屋道具、お勝手道具づくしですね。右下に立っているのは甕でしょうか、それとも焼壺のようなものでしょうか?

↑ 家族合わせのようなものでしょうか。「吉ぞう」「おえつさん」「松さん」「おきくさん」とか名前が振ってあります。「吉ぞう」が頭にのせているのは味噌か何かでしょうか。

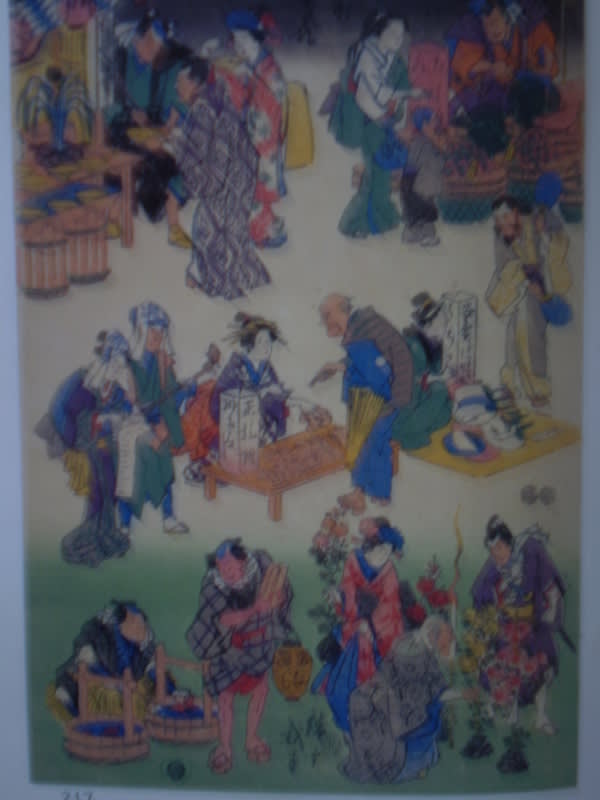

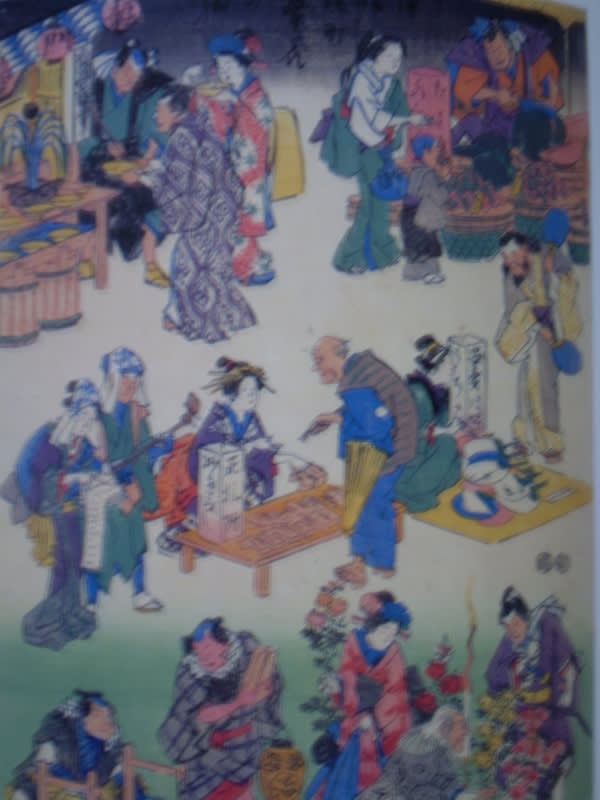

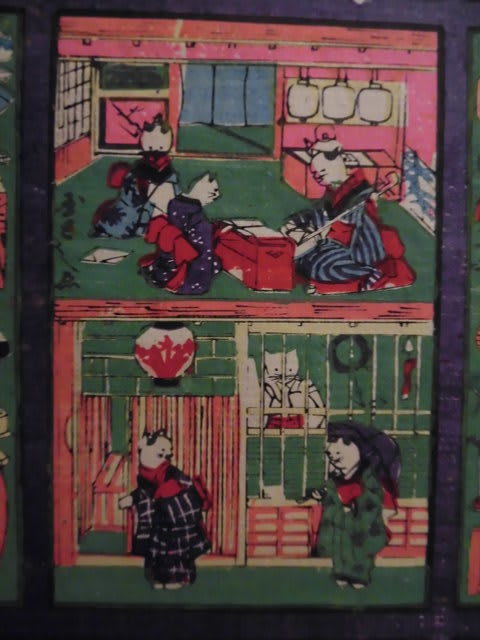

↑ お稽古ごとのおさらい会のようですね。見台(けんだい)の脚が蛸足になっているので「常磐津」のおさらいでしょうか。手前に座っている人たちには名前が振られています。

↑ 中心の絵は「猫の稽古屋」でしょうか。格子の中に立っている猫は何をしているのかわかりません。下の右の猫はパラソルですね。猫が三味線でお稽古しているとか後ろに三味線の胴が並んでいるというのが皮肉な感じですね。

これら9枚の絵の取り合わせのテーマというものがあるのかどうかわかりません。中には切り抜いて組み立てるというように描かれていますが小さいので大変でしょう。

ハイカラな舶来風なものも描かれていかにも明治調。使われているスカーレットやバイオレットの染料、スカーレットと胡粉を混ぜて作ったピンクなどもいかにも明治という感じです。よく見ると「猫の稽古屋」のところに絵師の名?のようなものが入ってます。

こうした「おもちゃ絵」は江戸・東京では「絵草紙屋」という店で商われていたとか呼んだことがあります。顔が命のお人形の吉徳さんの小林すみ江先生から以前お聞きした話で。明治大正頃まで東京の子供たちによって行われていた言葉遊び、、、。

「〇〇ちゃん」と背後から名前を呼ぶと、呼ばれたほうは「え?」と反応する。そこに間髪を入れず「え(絵)は神明(芝)、人形は浅草」というのが流行っていたそうです。神明(芝)あたりに絵草紙屋が多かった、浅草に人形屋が多かったそうです。