オーディオ関係の本を読むのは昔から大好き。

人それぞれにいろんな考えと取り組み方があって、実に参考になる。

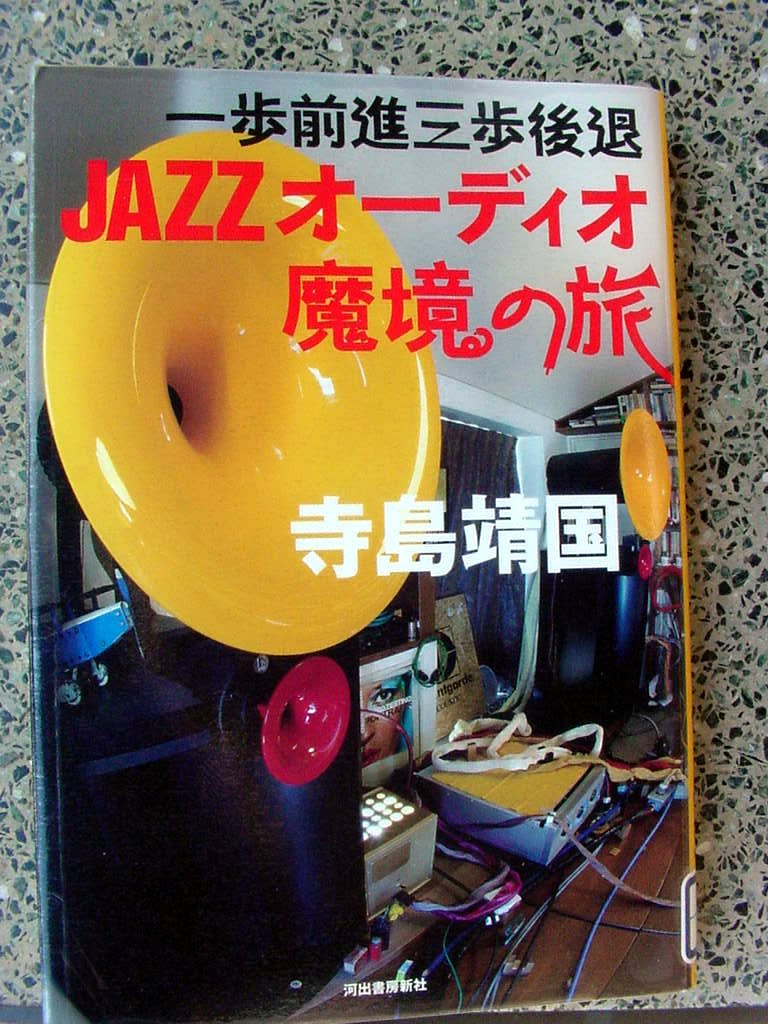

つい最近読んだのが「JAZZオーディオ魔境の旅~一歩前進三歩後退」(2011.2、河出書房新社刊)。

著者はあの有名な「寺島靖国」氏。ジャズ喫茶「メグ」(東京)のオーナーでオーディオ関係の著書多数。

「一歩前進三歩後退」という副題にオーディオ・マニア特有の自虐性が窺えてほのぼのとしたものを感じさせるが、果たして「本音」かどうかは本書を読んだ人次第~。

同氏の始めのころの著書には名盤紹介などを通じて、ジャズへの傾倒が印象的だったが最近の著書はまったくオーディオ一辺倒のようだ。

とにかく、どこからこんなにお金が湧き出てくるのかと思うほど次から次にオーディオにお金を突っ込む話が続く。

取り分け、電源やライン・ケーブルの類いは相変わらずご熱心で、1セット700万円もするスピーカー・ケーブルが登場するのには驚いた。

それに噂には聞いていたが本書の表紙にもある黄色のアヴァン・ギャルド(ドイツ)というたしか500万円以上もする高価なスピーカーにも注目。

ご本人曰く「オーディオの楽しみは絶対に買うことにある。買おうと決心したときに幸せが訪れる。買って買って買いまくるのが私のオーディオ人生です」。

もちろん、(ご本人は)これで充分楽しんであるので傍からいろいろ言うことはない訳だが、本書を読みながら不思議に”同じものを買いたい”とか”うらやましい”という感情が一切沸き起こってこないのはどうしたことだろうか。

この辺を細かく詰めてゆくと「音楽愛好家」と「音キチ」の区分への言及が必至だが”収まり”がつかなくなるので、オーディオの大先達に敬意を表してここで打ち切り~。

ところで、大いに興味を引かれた記述があった。

寺島さんがティアック本社の試聴室で、オーディオ販売店の社長さんや店長さんを集めての講話の中の一節。

「オーディオ製品はジャズ向きとクラシック向きの二種類が欲しい。ジャズマークとクラシックマークをスピーカーやアンプに付けてほしい。」これまで自分でも飽きるほど繰り返してきた自説をここでも開陳した。

すると、冷静な表情の紳士風の方が、それは、ソフトのほうの問題じゃないかとおっしゃった。オーディオ製品というのは、ある種ソフトに入った音をそのまま拾い上げてそのまま放出する。そういう役割を担っているのだと。美しい音のソフトは美しく、がさつな音はがさつな音のまま。

うーむ、である。これは大変なテーマである。オーディオとは何か、という根幹を揺るがす大問題に発展しそうな気配である。ここは引かなくてはいけない。「やはり、そうですか」などとわけの分からないことを言って幕を引いた。

たしかに、これは大きなテーマだと思う。

以前のブログでも記載したことがあるが、クラシックとジャズでは音楽の聴き方がまるで違う。

端的に言えばクラシックは大きなホールの特等席で聴くような感じの音、つまり豊かなホールトーンが理想であり、ジャズは逆に反射音の少ない開放的な部屋(極端に言えば路上)で音が直接聴こえてくるような感じが理想である。

これを敷衍(ふえん)するとクラシックはヨーロッパが発祥の地であり、そもそも教会や大ホールなど石造りの建物で豊かな反射音を利用しながら直接音と間接音が微妙に入り混じった音で鑑賞するように出来ている音楽。

一方、アメリカ発で黒人の苦痛に満ちた”うめき”声から生まれたともいわれるジャズは小編成の楽器からストレートに出てくる音を身近に体で受け止めて鑑賞するように出来ている音楽。

結局、両者は基本的に相反する要素を持っているので両方とも満足させるシステムは難しいというのがこれまでの定説。

したがって、寺島さんのご提言は実によく分かるが、それに対する反論も決して間違ってはおらず、むしろオーディオの本質をついていると思うので、この論争にどういう結着がつけられるのか、実に興味深い。

ただし自分のこれまでの経験ではクラシック向きのシステムでジャズを聴くのはあまり違和感を感じないが、ジャズ向きのシステムでクラシックを聴くのはまず無理である。

何だかこの辺に解決の糸口がありそうな気もするが。