☆ ここ数年、高齢者の犯罪が急増している

☆ 脳や生理だけでは説明できない感情爆発の増加

☆ コンビニにたむろする孤独な年寄り

☆ バカ丁寧化する接客現場で何が起きているか

☆ 過剰な「感情労働」を求める笑顔社会

ブックカバーに記載された以上の見出しに「成る程」と共感を覚え、つい”つられて”読んでしまったのが次の本。

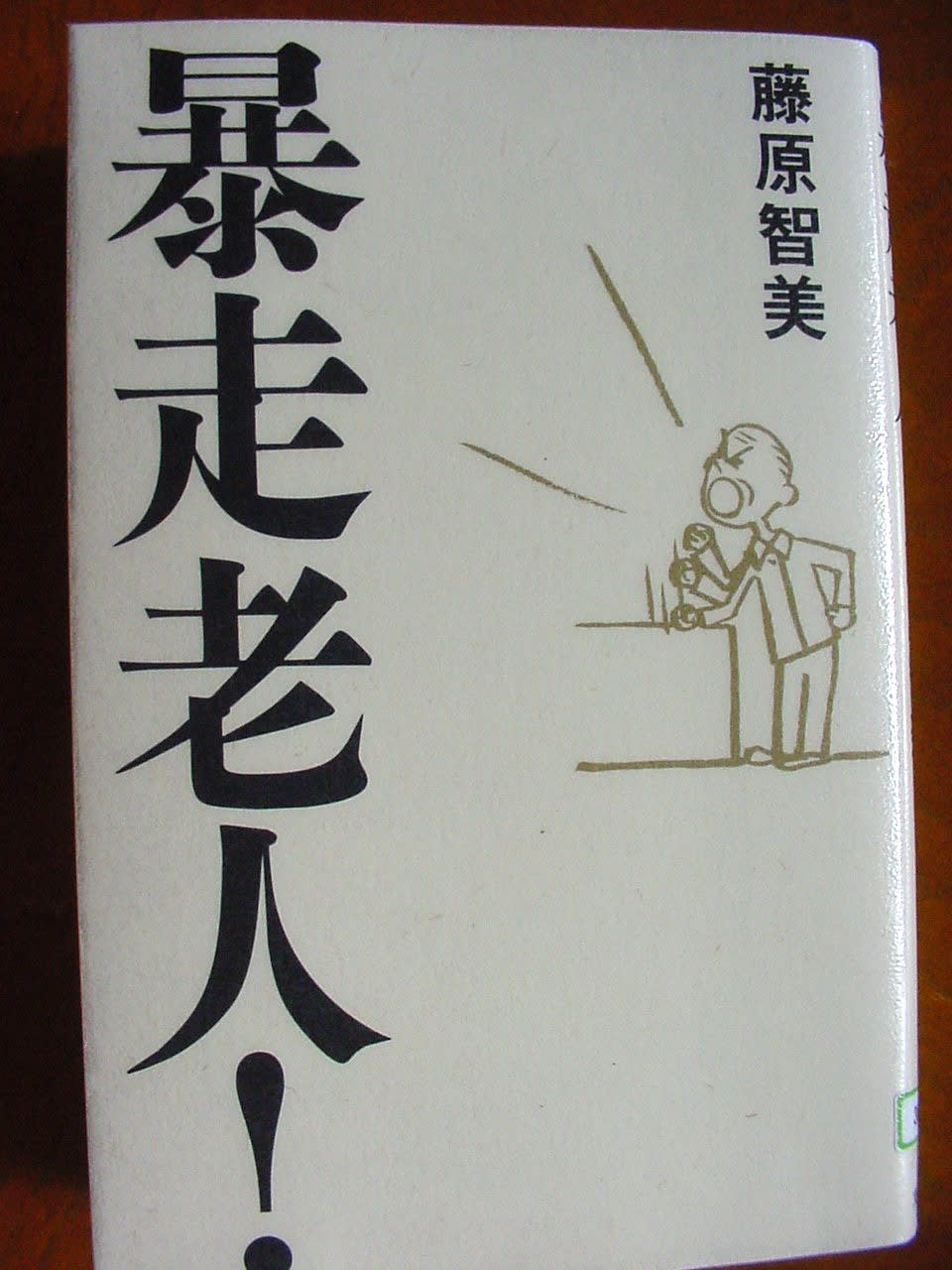

「暴走老人!」(2007年8月、文藝春秋社)

著者の藤原智美さんは芥川賞受賞作家。

本書は「加速する一方の老人社会でいま何が起こりつつあるのか」について、老人特有の時間の観念、所在空間、やり場のない感情の処理の面からその本質を分析した実に興味ある内容だった。

構成については、「序章 なぜ”新老人”は暴走するのか」に始まり、「第1章 時間」、「第2章 空間」、「第3章 感情」に分かれている。

本書ではこのうち第1章「時間」に全体の半分ほどの頁数を割いてある。

若者の凶悪犯罪の減少とは反対に「いい歳をした」危ない大人が増えている。2005年刑法犯で検挙された者のうち65歳以上の高齢者は数にして46,980人。平成元年にあたる1989年は9,642人だから、わずか16年で約5倍の増加。

この間の高齢者人口の増加が約2倍だから5倍というのはこれをはるかに超えた数字であり、しかも増加傾向はさらに加速気味。

「分別があってしかるべき老人」がときに不可解な行動で周囲と摩擦を起こすあるいは暴力的な行動に走る。著者はこうした高齢者を「新老人」と呼ぶ。

暴走事例 1

身なりもよく品のいい老人が確定申告の長い順番待ちのあと、やっと自分の番になったところ係員の応対に突然怒鳴りだして周囲の空気を一瞬にして凍りつかせた。

暴走事例 2

病院の順番をめぐるトラブルで口の利き方が悪いというだけの理由で若い女医が胸ぐらをつかまれ顔を殴られた。

暴走事例 3

自動販売機の前で60歳の男がタバコを買おうとしていた。後ろには70歳の男が待っていたが、前の男の動きがのろく感じられたのだろう、70歳の男が「タバコを買うのが遅い」と文句をいった。言われたほうも言い返しケンカが始まった。結果は70歳の男が殴られて死亡(2006年10月4日北海道函館市)

”いい歳をした”大人が公道で殴る蹴るの暴力をふるい合う、そんな光景は誰も見たくないはず。見ず知らずの者同士の偶発的なぶつかり合い、そして騒動の中心になる新老人。

この3つの暴走事例の共通となる原因は既にお気づきのとおり「待つこと」にある。

「待つこと」がなぜ、老人たちをこれほどまでに苛立たせるのか。

本書ではこの「待つこと」(41~61頁)について、新老人の心理を解剖するための象徴的な事例として重点的に取り上げ、次のとおり詳細に分析している。

1 「待つ」から「待たされる」感覚へのシフト

これまでも「待つこと」は嫌われる一面がたしかにあったが、逆に「待つ」時間があってこそ場合によっては幸福感、自分を取り戻す時間があることも事実。

しかし、近年あらゆるものがスピード化することにより「待つ喜び」が失われてきている。

たとえば、”もういくつ寝るとお正月”と待ち望む感覚、携帯電話の普及によって喫茶店の待ち合わせが激減し待つ間の感情の揺れ動きが無くなったこと、あるいはメールが手紙を衰退させ時間をかけて返事を待つという気持ちのゆとりを失わせたことなど。

しかも、この従来とは違う生活スタイルが無意識のうちに中高年を戸惑せ、さらに不可解なことに、「待つこと」が加速度的に省かれてきているにもかかわらず私たちは「待つこと」のストレスから解放されず、むしろ「便利」になればなるほど「待つ」ことから「待たされる」感覚へとストレスが膨張していく。

2 変容する時間感覚

生物学者の柳澤嘉一郎氏は現実の時間表示と人間の体内時計とが一致しない説を提唱しており、端的にいうと高齢者の場合は酸素消費量の違いにより子供に比べて現実の時間が早く感じるとのこと。

身体の感覚が現実の時間に追いつかない、そのような焦燥感が、新老人の場合たまたま予期せぬ「待たされる時間」に遭遇すると、自分を見失うほどの怒りへと転化する。

3 現代の富とはモノではなく時間

時給、月給、年俸など収入が時間の単位で計算される現代社会では、時間のコントロールが最大のテーマであり、時間を私物化し、いかに自己中心的に組み立てられるか、それが権力に直接つながっている。

たとえば極端な話だが100万円をある人は半年間の労働で手に入れる、またある人はマウスのワンクリック、1秒で手に入れたとする。両者の問題点は手に入れた100万円ではなくて、明らかにそれを要するためにかかった時間にあり、結局のところ時間は「現代の富」を象徴している。

したがって、「待たされること」は自己への時間的侵略、時間的暴力とみなし、力関係における敗北感のもとで新老人たちの感情爆発が誘発されている。

以上のとおりだが、自分は1、2、3のすべてに納得できるので、どうも暴走老人の潜在予備軍のような気がする。

身近な例を挙げると、駐車場の出口で前のクルマが料金の精算に時間をかけたりしていると、思わずイライラして(クルマの窓を開けて)「何モタモタしてるんだ、早うせんかい!」と怒鳴りたくなることがしばしば。

もっと「待つこと」に寛容にならなければと反省。

第2章、3章は長くなるので省略。

P.S

折りしも昨日(7月4日)、夕方のテレビで松本復興相が「待たされた」と怒って、宮城県知事を叱責しているシーンがあった。

お役所の世界では、たとえどんな理由があろうと大臣を待たせるなんて「狂気の沙汰」でしかないが、穏やかな人なら「県庁を訪ねて待たされたのはこれが初めてだ」ぐらいの表現で、やんわりと皮肉るのだが。

すぐにキレル松本氏も「暴走老人」の一員か!