連日の猛暑の中、昨日(7日)は久しぶりに「紙とインク」の匂いを吸わせてもらおうと図書館へ行ってきた。

例によって雑学大好き人間なのでアトランダムに10冊選んだ。

今回の注目の1冊は、(写真の)上段中ほどの文庫本「銀の匙(さじ)」(中 勘助著、角川文庫)。明治時代に書かれた本である。

この本にまつわる経緯を記してみよう。

ずっと以前のことだが新聞の「死亡告知覧」(朝刊)に次のような記事が載っていた。非常に興味が持てたので切り抜いて保管しておいた。

灘中・高「伝説の教師」

橋本 武さん(神戸市の灘中学・高校の元国語教師) 11日死去 101歳

京都府生まれ。21歳から71歳まで教壇に立ち、小説「銀の匙(さじ)」を3年かけて読ませる独特の授業法で知られ、「伝説の国語教師」と呼ばれた。

以上のとおりだが「未来への豊かな可能性を秘めた多感な若者たちに文学を素材にした授業を50年間に亘って行うなんてとても素敵なこと。こんな仕事にずっと携わっていたら心穏やかに101歳まで長生きできるはずだよなあ!」。

とは、この記事を読んだときの感想である。

文部省が定めた教育課程にしばられない私立学校ならではの実践的な授業だろうが、爾来、教科書代わりになったというこの「銀の匙」を一度読んでみたいものだと思っていたので、今回、図書館でたまたま見つけたときはまったくラッキー!

本書の裏表紙に次のような解説があった。

「書斎の本箱に昔からしまってあるひとつの小箱。その中に、珍しい形の銀の小匙があることを私は忘れたことはない。その小匙は小さな私のために伯母が特別に探してきてくれたものだった。

病弱で人見知りで臆病な私を愛し、育ててくれた伯母。隣に引っ越してきた“お恵ちゃん”。明治時代の東京の下町を舞台に成長していく少年の日々を描いた自伝的小説。夏目漱石が“きれいだ、描写が細かく、独創がある”と称賛した珠玉の名作。」

さて、この「伝説の国語教師」にちなんで、似たような話としてつい思い出したのが“クラシック音楽の化身”ともいえる「五味康祐」さんの著作の中の一節である。

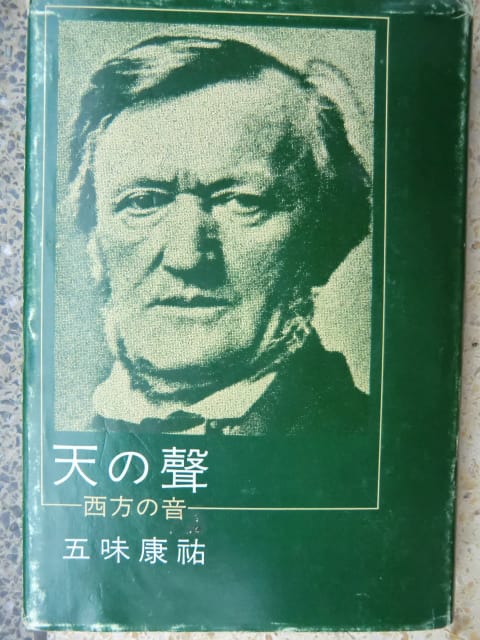

「もし自分(五味さん)が音楽教師なら授業時間のすべてを使って“宗教音楽”を生徒に唄わせる」という“くだり”が、たしか「西方の音」か「天の声」のどちらかにあったはず。

宗教音楽と言えば五味さんの場合に思い浮かぶのは「マタイ受難曲」(バッハ)か「メサイア」(ヘンデル)のどちらかなので、項目を目当てにこの二冊の本をザットめくってみるとすぐに該当箇所が見つかった。

「天の声」の100頁の中ほどにこうある。(抜粋)

「重ねて言う。(メサイアは)素晴らしい音楽である。私が中学校程度の音楽教師なら授業時間のすべてをこの“メサイア”第二部にあるいくつかの合唱曲を生徒に唄わせ続けるだろう。退職するまでそうして、私は、音楽教師たる天職をまっとうしたと思うだろう。」

はたして自分が選んだ職業が正しかったのかどうか、もっと“やりがい”のある職業が別にあったのではないかと、誰しもが晩年になって思うことだが、地位や名誉、そして金儲けなどは論外として「人の心を揺り動かす」「後世への影響力」という面からすると教育者というのは最高の職業のような気がする。それに、ホンネと建前を使い分けしなくて済む唯一の職業でしょうよ。

「人づくりは国家百年の大計」とは月並みな言葉だが、教育の意義は極めて大きいし、携わる教育者の責任も重大だ。

とはいえ、ネットでは「先生によるトイレでの盗撮」「覚せい剤の使用」「先生同士のいじめ」など、この種の話は後を絶たない。

ごく一部なんだろうけど、やれやれ!(笑)

この内容に共感された方は励ましのクリックを →