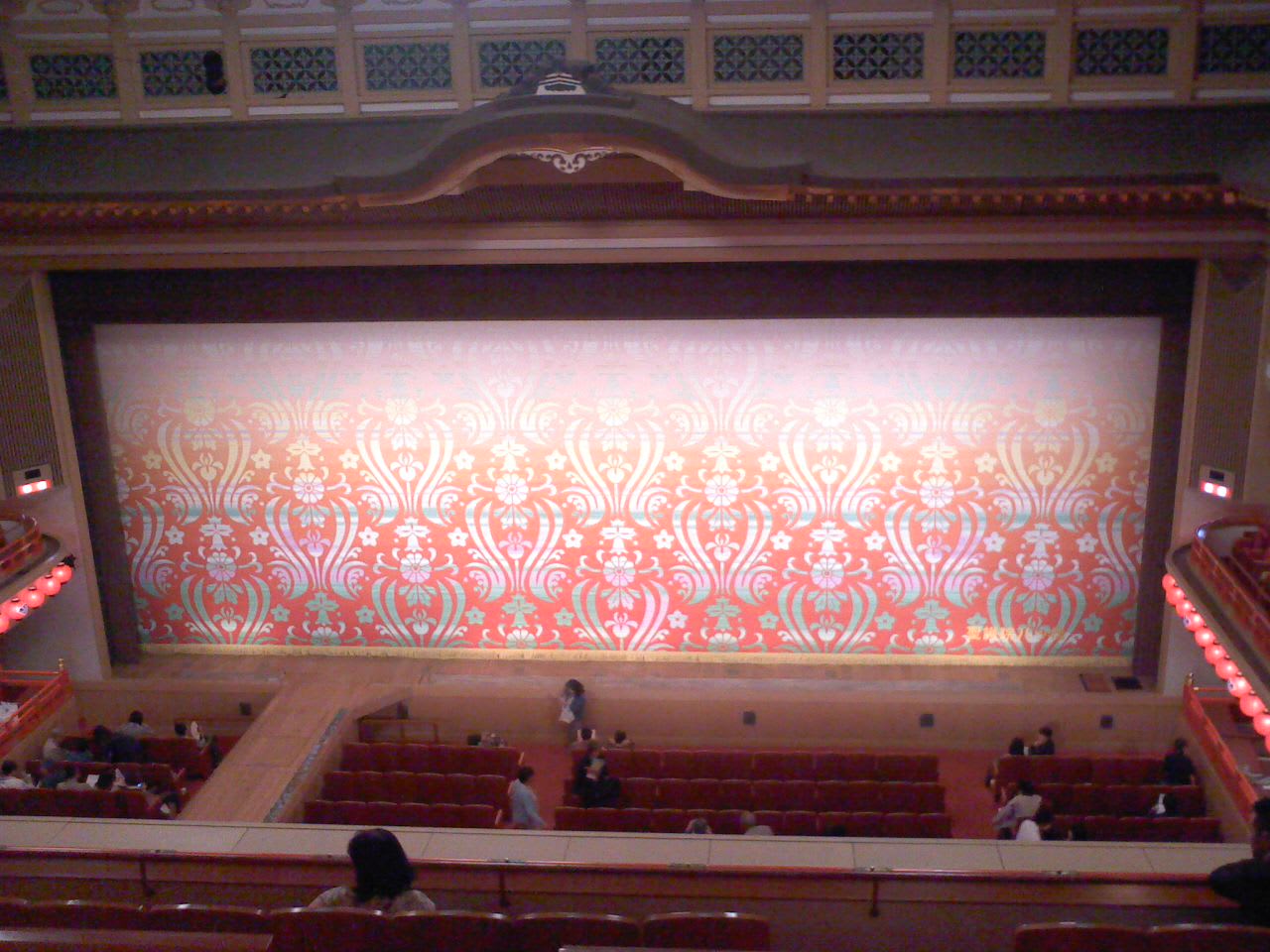

昨日は大阪松竹座へ。

元々、今月は夜の部の「一條大蔵譚」だけ見る心算だったのだが、

先日の夕刊でこの「柳影澤螢火」が取り上げられており、

面白そうだったので見てみることにした。

昭和45年の宇野信夫作であり、

上演そのものも37年ぶりとのこと。

内容としては、綱吉に可愛がられて出世し、

綱吉の死とともに没落した柳澤吉保の物語。

これを「吉保が将軍家を乗っ取ろうとした御家騒動」として、

吉保の側から描く。

吉保の居宅の変遷が、この人の出世を物語っている。

最初が本郷菊川町で浪人している際のあばら家、

桂昌院の居間の場面を挟んで

神田橋の邸の書院、

駿河台の邸の控えの間、

大奥やまた桂昌院の病間を挟んで

駒込六義園の書院・庭園。

「義」もクソもない行為をした挙句の「六義園」も皮肉で興味深い。

ここは最初の浪宅で「本を売ろうとしたが結局売らなかった」という

学問への思いが通貫しているところなのかも知れない。

「出世」をテーマにし

(それは最初の場面で、小坊主が「出世」という字を書いてもらう場面から)、

「出世」と「出世の為に犠牲にして良いのか」という、

まあ、ベタと言えばベタな話ではあるのだが、

最後のどんでん返しも含めて、非常に面白く見ることが出来た。

「歌舞伎」というより、

ダイレクトに心理描写や人物設定を表に出す近代の芝居っぽいところはある。

吉保の「出世」欲は浪宅で既に描かれているのだが、

父が「お犬様を殴った」「そのお犬様が桂昌院の寵愛を受ける護持院隆光の前で死んだ」

ということで犬役人に殺されることで強固なものとなる。

桂昌院の寵愛を受け、

さらに綱吉への隠れた忠誠が顕れたことから加増される。

「小姓」として献上した自分の元許婚が綱吉の寵愛を受け、

またそのお腹に子が宿っていたことからその子に継がせることで「御家横領」を企み、

将軍の寵愛が他の女性に移りそうになればそれを謀略で殺す。

その中で加増に加増を重ねていく。

この中で「人の気持ち」や「出世」といった言葉がダイレクトに語られるあたりが、

「歌舞伎」でなく近代的な演劇だと感じた点だと思う。

また、吉保の父弥左衛門の友人であり、

桂昌院が大奥に上がる前はその近所に住んでいた曽根権太夫が、

一つのポイントになっている。

常に酔っているのだが、何故酔っ払っているのか。

個人的には何となく、

桂昌院が大奥に上がった時既に桂昌院は子を宿しており、

それは実はこの曽根権太夫の子ではないか、という感覚を持ってしまった。

将軍綱吉は家光の子ではなく、この権太夫の子。

権太夫はそれを元に「将軍の父」となることも出来たのだろうが、

寧ろ好きな女性を権力に奪われ、しかし言うことも適わず、

その辺りの鬱憤で酒に溺れているのでは、と感じた。

桂昌院は桂昌院で、将軍の生母でありながら

「美男」好みで護持院隆光やら吉保やらを寵愛する。

そこにも何となく、出世やらその裏での鬱屈した思いやらがあるのでは、と感じた。

将軍綱吉は当初小姓狂いで子が出来ず、

護持院隆光・桂昌院経由の言葉に従って「鳥類憐れみの令」を出したりしている。

将軍に阿り、出世しようとする者に左右され、

最後は死んだことを隠されてしまう哀れな権力者と感じた。

このあたり、(出生の謎から)始皇帝の話と重なって感じられるなあ。

吉保(当初は弥太郎)は橋之助。

尾羽打ち枯らした浪人時代は、

風体は良いのだが発声がイマイチ。

出世し、徐々に「国崩し」の迫力が出てくるあたりは素晴らしい。

「実悪」の役者だった、と云う昔の歌右衛門の方向を目指しているのかも。

吉保の許婚であり、その後大奥に入った「おさめの方」が福助。

この人の声はあまり好きになれないこともあるのだが、

この日は娘や小姓姿、その声、

或いは大奥に入って自分も「出世」「寵愛」を求める女性になってからも、

その空気を出しており良かった。

最後の場面での吉保との会話、吉保に茶を勧める場面での思いなど、

良い雰囲気だった。

桂昌院は秀太郎だが、いやあ、これは怪演だわ。

護持院隆光が入ってきた際の招き方や表情、仕草、

「占い」の名目で手を握られる時の歓び方などの

女性の肉感的な淫乱さ、卑猥さ、

しかし将軍の生母として権勢を振るう人間の手強さなど、

「これが桂昌院なのだろう」と感じた。

若干、その淫猥さは「歌舞伎」の枠組から出てしまっているのでは、とも思うが、

この芝居ならばそれも良いのかも知れない。

将軍綱吉は翫雀で、

2月「GOEMON」の秀吉同様の「情けない権力者」の役。

最初の場面ではマザコンでありお小姓狂いであり、

後の場面でも「嫁さんの子が自分の子でない」と言われて半狂乱になったり

いざその女性を切ると切ったでまた茫然自失してしまう。

「この人の機嫌をとって出世しよう」と考える対象として心許ない、

しかしこんな人の機嫌をとらなければ出世は出来ない、

逆にこんな人だから、機嫌をとれば出世できる、と云う、

「出世」の裏側のような存在。

ニンに合っている役なのかねえ。

弥太郎の忠義心を愛でて「吉保」と名付けて帰る際、

花道から「弥太郎」と呼びかけていたのだが、

これは「吉保」が正しいのでは、と違和感を持った。

その前に「弥太郎、あ、吉保であったな」と訂正する台詞が舞台上である訳だし。

吉保のライバルとなる護持院隆光は扇雀。

この人の女形は練習不足を感じ、声も好きではないので、

美男子という設定のこの役は良かった。

最後の吉保と語り合う場面も、2人のズレや

出世欲・悪の染まり具合の違いが感じられ、面白く聞けた。

幕見と云いつつ、通し狂言で2幕分なので3600円かかったが、

それだけの値打ちはあった。

元々、今月は夜の部の「一條大蔵譚」だけ見る心算だったのだが、

先日の夕刊でこの「柳影澤螢火」が取り上げられており、

面白そうだったので見てみることにした。

昭和45年の宇野信夫作であり、

上演そのものも37年ぶりとのこと。

内容としては、綱吉に可愛がられて出世し、

綱吉の死とともに没落した柳澤吉保の物語。

これを「吉保が将軍家を乗っ取ろうとした御家騒動」として、

吉保の側から描く。

吉保の居宅の変遷が、この人の出世を物語っている。

最初が本郷菊川町で浪人している際のあばら家、

桂昌院の居間の場面を挟んで

神田橋の邸の書院、

駿河台の邸の控えの間、

大奥やまた桂昌院の病間を挟んで

駒込六義園の書院・庭園。

「義」もクソもない行為をした挙句の「六義園」も皮肉で興味深い。

ここは最初の浪宅で「本を売ろうとしたが結局売らなかった」という

学問への思いが通貫しているところなのかも知れない。

「出世」をテーマにし

(それは最初の場面で、小坊主が「出世」という字を書いてもらう場面から)、

「出世」と「出世の為に犠牲にして良いのか」という、

まあ、ベタと言えばベタな話ではあるのだが、

最後のどんでん返しも含めて、非常に面白く見ることが出来た。

「歌舞伎」というより、

ダイレクトに心理描写や人物設定を表に出す近代の芝居っぽいところはある。

吉保の「出世」欲は浪宅で既に描かれているのだが、

父が「お犬様を殴った」「そのお犬様が桂昌院の寵愛を受ける護持院隆光の前で死んだ」

ということで犬役人に殺されることで強固なものとなる。

桂昌院の寵愛を受け、

さらに綱吉への隠れた忠誠が顕れたことから加増される。

「小姓」として献上した自分の元許婚が綱吉の寵愛を受け、

またそのお腹に子が宿っていたことからその子に継がせることで「御家横領」を企み、

将軍の寵愛が他の女性に移りそうになればそれを謀略で殺す。

その中で加増に加増を重ねていく。

この中で「人の気持ち」や「出世」といった言葉がダイレクトに語られるあたりが、

「歌舞伎」でなく近代的な演劇だと感じた点だと思う。

また、吉保の父弥左衛門の友人であり、

桂昌院が大奥に上がる前はその近所に住んでいた曽根権太夫が、

一つのポイントになっている。

常に酔っているのだが、何故酔っ払っているのか。

個人的には何となく、

桂昌院が大奥に上がった時既に桂昌院は子を宿しており、

それは実はこの曽根権太夫の子ではないか、という感覚を持ってしまった。

将軍綱吉は家光の子ではなく、この権太夫の子。

権太夫はそれを元に「将軍の父」となることも出来たのだろうが、

寧ろ好きな女性を権力に奪われ、しかし言うことも適わず、

その辺りの鬱憤で酒に溺れているのでは、と感じた。

桂昌院は桂昌院で、将軍の生母でありながら

「美男」好みで護持院隆光やら吉保やらを寵愛する。

そこにも何となく、出世やらその裏での鬱屈した思いやらがあるのでは、と感じた。

将軍綱吉は当初小姓狂いで子が出来ず、

護持院隆光・桂昌院経由の言葉に従って「鳥類憐れみの令」を出したりしている。

将軍に阿り、出世しようとする者に左右され、

最後は死んだことを隠されてしまう哀れな権力者と感じた。

このあたり、(出生の謎から)始皇帝の話と重なって感じられるなあ。

吉保(当初は弥太郎)は橋之助。

尾羽打ち枯らした浪人時代は、

風体は良いのだが発声がイマイチ。

出世し、徐々に「国崩し」の迫力が出てくるあたりは素晴らしい。

「実悪」の役者だった、と云う昔の歌右衛門の方向を目指しているのかも。

吉保の許婚であり、その後大奥に入った「おさめの方」が福助。

この人の声はあまり好きになれないこともあるのだが、

この日は娘や小姓姿、その声、

或いは大奥に入って自分も「出世」「寵愛」を求める女性になってからも、

その空気を出しており良かった。

最後の場面での吉保との会話、吉保に茶を勧める場面での思いなど、

良い雰囲気だった。

桂昌院は秀太郎だが、いやあ、これは怪演だわ。

護持院隆光が入ってきた際の招き方や表情、仕草、

「占い」の名目で手を握られる時の歓び方などの

女性の肉感的な淫乱さ、卑猥さ、

しかし将軍の生母として権勢を振るう人間の手強さなど、

「これが桂昌院なのだろう」と感じた。

若干、その淫猥さは「歌舞伎」の枠組から出てしまっているのでは、とも思うが、

この芝居ならばそれも良いのかも知れない。

将軍綱吉は翫雀で、

2月「GOEMON」の秀吉同様の「情けない権力者」の役。

最初の場面ではマザコンでありお小姓狂いであり、

後の場面でも「嫁さんの子が自分の子でない」と言われて半狂乱になったり

いざその女性を切ると切ったでまた茫然自失してしまう。

「この人の機嫌をとって出世しよう」と考える対象として心許ない、

しかしこんな人の機嫌をとらなければ出世は出来ない、

逆にこんな人だから、機嫌をとれば出世できる、と云う、

「出世」の裏側のような存在。

ニンに合っている役なのかねえ。

弥太郎の忠義心を愛でて「吉保」と名付けて帰る際、

花道から「弥太郎」と呼びかけていたのだが、

これは「吉保」が正しいのでは、と違和感を持った。

その前に「弥太郎、あ、吉保であったな」と訂正する台詞が舞台上である訳だし。

吉保のライバルとなる護持院隆光は扇雀。

この人の女形は練習不足を感じ、声も好きではないので、

美男子という設定のこの役は良かった。

最後の吉保と語り合う場面も、2人のズレや

出世欲・悪の染まり具合の違いが感じられ、面白く聞けた。

幕見と云いつつ、通し狂言で2幕分なので3600円かかったが、

それだけの値打ちはあった。