先週の火曜に2回目のワクチンを接種し、はや1週間が経った。抗体が完全につくられるまで、1、2週間を要するとのことだが、その後の行動基準とか、他人様との接し方などの話はきいていない。接種済みの2枚のチケットを貼ったものを渡され、「これは重要な証明書になりますから、大切に保管なさってください」と言われた。それだけである。これがあれば堂々と、どこにでも出入りできるものでもない。それは百も承知だが、なんだか気が抜ける。

巷ではワクチンの供給に不手際があるとか、インド由来のデルタ株には有効性が薄いなぞと、まことしやかな噂を伝え聞く。全体で12%ほどが完了したらしいのだが、これでオリンピックを開催していいのか知らん。国立競技場の建設問題からしてケチがついた五輪開催。まあ、コロナは外から降って湧いた問題だが、東京オリンピックはなんか呪われているんじゃないか・・。

▲接種後に15分間待機する。今回は待つことなく、定刻前に打つことができた。この違いとはなんだろう?

小生としては恥ずかしい話になるが、社会との絆が希薄な老人であるので、書くネタも滞りがちになる。日ごとに読者が離れているようで淋しい限りだ。自分としては、アメリカ南部の歴史や人々の暮らしに興味を持ちはじめ、いろいろな本を読んでいる。特に、フラナリー・オコナーという夭折した女流作家の小説はいずれも暴力と死が隣り合わせの凄みがある。

今までなんで読んでこなかったのか、自分でも不思議なくらいの作家であり、生まれが1925年と亡母と同年生まれ。ジョージア州というこてこての南部にあって、家族はカトリック信者だ。アメリカの新興宗教福音派が多くをしめるディープサウスにいて、50羽の孔雀を飼っていたという不思議な作家。

アメリカ南部の作家と言えば、ウィリアム・フォークナーやコールドウェルは少し読んだが、いずれもが人種差別があたりまえの風土と、暴力性を秘めた人間の残忍性、根源的な「悪」とは何かを問う。カポーティもそうだったか・・。スタイロンの・・題名、忘れた。

「自由と民主主義」のアメリカもいいが、暗く淀んだ人間性を照射するディープサウスの作家への興味は尽きることがない。これまでアメリカ南部にみる、あっけらかんとした暴力性なるものはどうも苦手であった。ワクチンの抗体ではないが、南部の作家に対する抵抗力をもち、しっかりと全体像を把握する眼差しをもちたいと考えている。

芭蕉の人生をたどる夢も捨てがたいし、前回書いたように自分のなかのミーハー根性がこの期に及んで頭をもたげてきたようだ。お後がよろしいようで、失礼いたしやす。

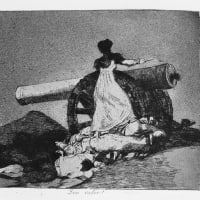

▲手始めに読んだオコナーの初期短編集。この写真、どこかで見たと思ったら、やはり藤原新也だった。

▲父親と同じ紅斑性狼瘡(全身性エリテマトーデス)という難病に冒され、39歳の若さで死亡。彼女の名を冠した文学賞もあるらしい。