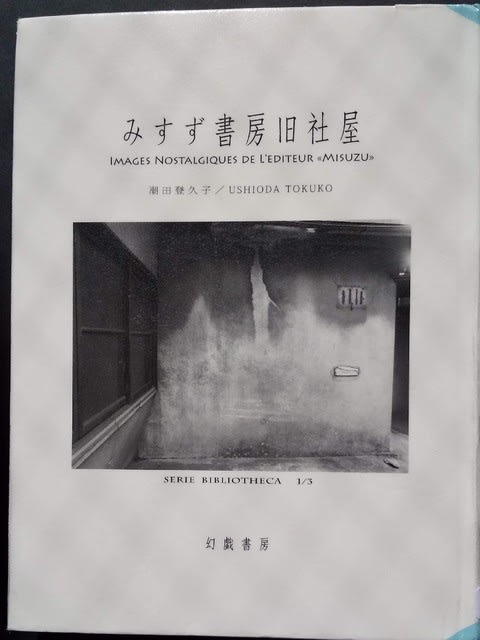

前々回に、みすず書房についてふれた。それに関連して、写真家、潮田登久子さんの『みすず書房旧社屋』(幻戯書房2016年刊)という本について書く。

1996年に同社社屋が解体されるまで、数年を通して撮影されたモノクロ写真は、朽ちかかる古い木造住宅へのノスタルジーを見事なまでに写し出し、亡び去るものへの美を切り取っている。人も、モノも、寿命を全うするとき、想像をこえる美しさを放つのだろうか。愛着や諦観のセンシブルな感情は一切ない。ただ老朽化した建物の最期と、そこにいた人々、本たちを活写した写真集である。

本書に寄せている元社長さんや編集の重鎮らしき方たちが綴った回想文が、高潔かつ人間味にあふれていて頗る良い。(ただ、本書が20年経過して出版されたことは、潮田さんの個人的な理由なのか、他の別要因に拠るものなのか判らない)。

ともあれ、みすず書房の旧社屋とは、まさかと思われるほどの御襤褸(おんぼろ)であった! これは意外であった。

総合、精緻、研鑽といった印象の強いみすず書房、その会社イメージは「白くてシンプル、洗練された」装丁に特長づけられる。さらに、日本の知識層を刺激し続けた選りすぐりの本の数々を、精力的に世に送り出してきた、超一級の出版社の顔もある。熟練、博覧強記の編集者をあつめた「みすず」の、その卓越した造本イメージと、旧社屋の古臭いイメージとはだいぶんかけ離れ、ちょっとしたショックさえ覚えるほどであった。失礼な書きようかもしれないが、よくこんなところであの本が、という感慨を抱いたのは私だけか。

出版に携わる人間が50年間も徹底して使い込むと、木造建物、備品はこうなるものなのか・・。いわゆる汗と染み、本への愛着がたっぷりと吸着している昭和の木造建築。空間を余すところなく生かし、酷使した末にこれほどに廃屋同然の状態になるのだ。腐食したモルタルの概観は壮絶なまでに汚い。社内に至っては、編集室、キッチン、倉庫など至る所に書籍が積み上がられ、木製の机や棚などすべてが古くなり、悲鳴をあげているかのようだ。(ゴキブリや鼠のエピソードは割愛する)

そうしたところで働く人々にも、潮田登久子さんのカメラは、淡々とした視点をむける。10余名の編集スタッフは、たぶん全員顔出ししているのだが、不思議にも誰もが、穏やかで優しい表情を見せている。いい本を作りたい、そして評価される本を作ってきた、そんな矜持と余裕が滲みだされている。

そう思うと、この旧社屋が、まったく関係のない私にまで、愛おしくていつまでも残しておきたい身近な存在に思えてくる。実際に働く人ならば、どういう愛惜の思いを懐くのであろうか。それは、この本を読めばわかることだが・・。

▲「みすず書房の本」を幻戯書房が出版した。潮田登久子さんは昨年、「 BIBLIOTHECA」シリーズで第37回土門拳賞を受賞した。『みすず書房旧社屋』は、シリーズ第1作になる。

それにしても、本の副題に「Images Nostalgiqes De L'editeur{Misuzu}」というフランス語が冠されていて、ノスタルジックで憂愁にみちた写真文集だ。みすず書房が本郷にあることは知っていたが、旧社屋の建物がこれほどに老朽化したものだったかと、前述したとおりまさしく驚嘆した。岩波書店にも引けをとらないトップクラスの出版社だと評価していた小生にとって、まさか廃屋同然の(失礼を承知で・・)地震がくれば倒壊するだろう木造家屋で、出版界をリードする数々の書籍群を上梓したのだと思うと感慨は深い。

『日本の精神鑑定』や丸山真男『戦中と戦後の間』は若いときに熟読した。成人してからは、メルロポンティ、フランツ・ファノン、そして『野生の思考』のレヴィ・ストロースの一連の著作、最近ではピケティの『21世紀の資本』、長田弘の全詩集などは、もちろん小生が心ならずも敢行した「断捨離」の、いまのところ対象外の本だ。

▲これは記念写真か。編集会議後の写真や、一人ひとりのデスクでの個別写真もいい。仕事も好き、そこで働くことの充実感、皆さんが同じ表情である。

潮田登久子さんについて

この本を店頭で見かけたときは、にわかには気づかなかったが、島尾伸三氏の伴侶だと分かった。島尾伸三とは、『死の棘』を著わした島尾敏雄の息子であり、『海辺の生と死』を著わした島尾ミホを母に持つ。30年以上も前になるが、島尾伸三と潮田登久子の共著は、けっこうな人気を博した。香港や台湾、中国関係の雑貨やキッチュなモノを対象にした写真本は、小生も2冊ほど読んでいる。

潮田登久子は一方で、「島尾」の名前を切りはなし、独力で写真家として独自の世界観をつくりあげた。御年79歳にはお見受けできないほど若く、長期間にわたる息の永い仕事を続けてきたといえよう。この『みすず書房旧社屋』の後、『先生のアトリエ』(未見)、「本の景色 BIBLIOTHECA」の3作品のシリーズによって、昨年、土門拳賞を受賞された。その他にも、香山まり子という帽子作家の「布の彫刻」ともいうべき作品集『HATS』、冷蔵庫の正面写真ばかりをあつめたという『冷蔵庫 ICE BOX』(未見)も高い評価を集めた。

▲本は「生きもの」である。叡智の集合、編集の研鑽、技・芸術の結集が、異様な紙の怪物にも、知の遺産にもなる。神がかったものにもなる。驚くべき写真集だ。

個人的に小生は、島尾敏雄の作品に相当影響を受けている。作家の本領は私小説であるが、それは彼がめざしたものなのか今でも疑問だ。しかしながら、『死の刺』は、家庭崩壊寸前までいく不倫関係や、妻の精神錯乱、子どもが失語症になるほど、家族の緊張状態を描いた究極の作品である。作者はそうした執筆活動の後、カトリック教を受洗し、妻の故郷の奄美にまで逃亡して、やっと家族の安寧を得る。

一方で、島尾敏雄は、戦時中に人間魚雷(小型ボート※注)特攻隊の隊長だったこともあり、彼にしか書けない戦争小説も書き続けた。また、断線しそうだ。

つまりその島尾家、息子家族に、小生は少なからず関心を払っていたのだ。伸三と潮田登久子さんとの間に生まれた愛娘「しまおまほ」さんにしても、出演していたライムスター宇多丸のラジオ番組はよく聴いたし、『ガールフレンド』という著書も読んだ。芸術一家として、みなさんがそれぞれいい仕事をしているなと感心し、そこにも島尾敏雄の面影を見出している小生は、ちと見当違いなのか・・。

▲島尾伸三の作品には、みすず書房から出版されたものもある。帯に埴谷雄高が推薦文を書いている。潮田登久子さんの「本の景色 BIBLIOTHECA」には、埴谷雄高宅の茶の間の写真があった。世代は違うが、家族ぐるみのつきあいがあったのだという。これにも島尾敏雄の存在を感じてしまった。

(※注):人間魚雷は「回天」だった。明らかな記憶違い。島尾敏雄は特攻艇「震洋」の第18部隊長であった(いま、島尾伸三の『小高へ』を読んでいて、そのことに気づかされた)。小型ボートの先端に爆薬を積み、敵艦に体当りする。現在、島尾敏雄の本が手元になく確認できないのだが、島尾の部隊は出撃しなかったと記憶している。