税務署に行ったので、ちかくの古書ほうろうに寄った。一箱古本市の日に仮オープンした時に行ったきり。一か月半近くもご無沙汰していた。

そのときは箱が山積みに押し込められ、閉鎖されていた小部屋があった。今日伺うと、詩・歌句集の棚、店主宮地氏の好きな鉄道本、グローカルで多種多彩な評論、その他一口で形容し難い癖のある文学書、エッセイなどが集められた、趣のある古本の別室といった雰囲気が漂う。有名なウォーホルのV.U.G.のレコードジャケット、おじさんになったYMOのポスターが貼ってあるのはセンスがひかる。6畳ほどのこじんまりとした、でも自然光が気持ちいい空間だった。そして、窓際にはなんと、喫茶コーナーが仕立てられている。二人しか座れないとはいえ、あるとないでは雲泥の差だと思う。

道路に面したガラス貼りで、陽光が差し込んできて明るい。可愛いが渋い木製のテーブルと椅子があり、そこで本格コーヒーをいただける。なかなかの「おもてなし」センス、小生の予感通り、古本屋の固定概念たるイメージを払拭したんでは・・。

窓越しの対面には、ちょうど東大の池之端門。けっこうな人の出入りを見ながらのコーヒーを飲む小生は、逆に「暇な爺がひとりで珈琲やってる」なぞの一瞥を、誰彼となくもらったことになる。文句あるはずもない。

ほうろうさんもいいロケーションの地を選択したなと思いつつ、みかこさんが直々に淹れてくれたコロンビアのブラックをじっくり愉しんだ。コクを残しつつマイルド、香りも申しぶんなく、ちょっと豊饒な時の流れを味わえる(なんちゃって、ネッスルを思いだして・・)。

ただし取っ手のない珈琲カップは、熱めのものを出せないから、冬は変えるのか? 軽く息を吹きかけて飲む、舌が火傷するぐらいの珈琲が好みなので、小生としては残念な気がした。(注文のうるさい客にはなりたくないので、この話はここだけ)

▲以前の店舗に較べると半分ほどの面積らしいのだが、古本の総量イメージは以前と変わらない感じがした。もちろん、バックヤードとかライブやイベントを行う余剰のスペース感はさすがにない。前と同じようにバンドや本に所縁あるゲストを招くらしい。ので、古書ほうろうさん「らしさ」はキープされるだろう。うかがった時のBGMは今日の陽気にぴったり、インストルメントのレゲエだった。硬軟・東西、古今、両刀づかいの店主、宮地さんならではの選曲らしくてグッド!

さて、安東次男の『裏山』はまだ売れないで最上段にあった。今しばらくは売れないという予測をたて、とりあえず現代詩を2冊求めた。

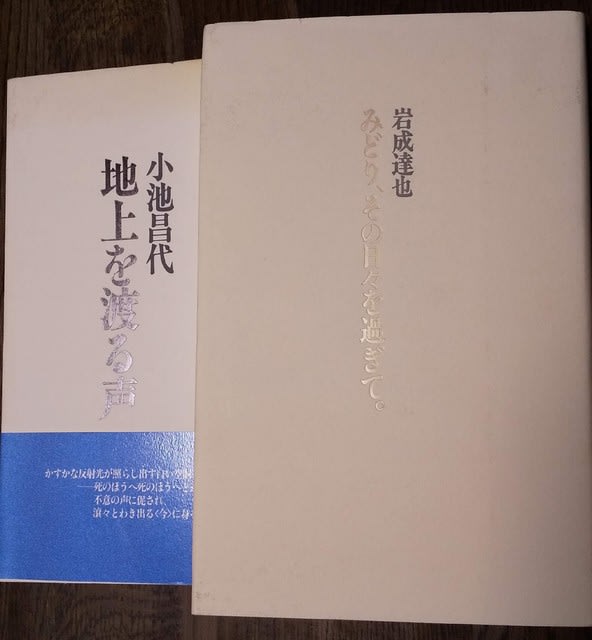

岩成達也の『みどり、その日々を過ぎて。』(2009年刊)という彼のつれあいの死後に上梓された、鎮魂の散文詩集といっていいだろう。岩成詩学といわれる硬質で緻密な詩の言語構築は、最愛の伴侶の突然の死をどのように受けとめ、また在りし日の生きようをどう表現しているのか、私的な関心もあった。中ほどに奥様が身罷れたときのスケッチが見開きにあり、手を組まれて静かに眠っているとしか見えない姿は、生前の優しい人柄、上品で美しい女性の面影を伝えている。

もう一冊が、小池昌代の『地上を渡る声』(2006年刊)で、最近エッセイ集の『黒雲の下で卵をあたためる』(2005年刊)を読んで、この人の言語感覚の選択と集中に舌を巻いた。で、急きょ詩文庫を読み、小説も斜め読み。今まで読んでこなかったことを後悔。小説もどうやら、その言葉つかいの非凡さを発揮されてい、今ちょっとした小池昌代のマイブームなのだ。

時里二郎をきちんと読んでいかなくてはならないのに、どうも自分で余分な茶々を入れるなんて、いい歳をこいてもいまだに泰山になれず、鳴動しっぱなしである。まあ、本質は変わらないのだろう、情けないかぎり。