ここは何というお寺なのでしょう?

能仁寺というそうです。

立派な門です、中雀門というそうです。この中雀門は夜間閉じられているが、その正面に本堂、左側は開山堂(位牌堂)とならんでいて、右手には人間国宝香取正彦が鋳造した梵鐘を吊した鐘桜堂の先に大書院があるということです。

威風堂々たる構えですね。

ところで、この能仁寺というお寺はどんなお寺なのでしょうか、曹洞宗の能仁寺は、武陽山と号します。中山家勝が曹洞宗通幻派の名僧、斧屋文達師を招いて文亀年間(1501-1503)に創建したと伝えられ、中山家勝の子家範が寺院としての寺容を整えたといわれます。天正19年5石の朱印状を拝領、宝永2年(1705)には50石の朱印状を拝領し、末寺20ヶ寺を擁する中本寺格の寺院でした。飯能戦争のときに振武軍の本陣となったため本堂をはじめ悉く焼失しましたが、本堂は昭和11年に再建しています。能仁寺所蔵の文化財:池泉鑑賞式蓬莱庭園(飯能市指定文化財)中山勘解由三代の墓(飯能市指定文化財)となっています。大正十一年(1922)埼玉県が初めて指定した名勝としての天覧山を背後に控え、門前にはここへ至る長い山道の坂下に名栗川の清冽な流れがあります。深山からの湧水を庭前に引き、その水で口を漱いで修行したという禅僧と禅宗寺院のあり様が、そのままこの寺にも当てはまるような迦藍配置になっています。山門を入ると、杉林の木下に続く砂利道、参詣する人の足音が静寂の中で心地よく響き、江戸時代、二十の末寺を有した飯能地方有名な大寺として、五十石の御朱印をいただき重きをなしてきたが、飯能戦争の災厄や元文二年(1737)の火災など、順調な歴史ばかりではなかったということです。

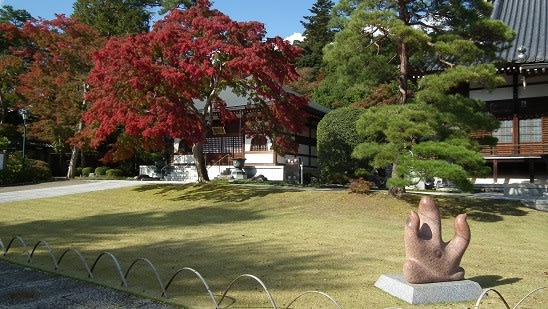

モミジが綺麗です。この時期には訪れる人も多く、名所にもなっているそうですよ。

これが開山堂でしょうね。

つづく