夏目漱石の『三四郎』の読書メモ。今回は六章。

三四郎は恋の病にかかっている。講義にも集中できずノートに「ストレイシープ」を書くばかりだ。それを語り手は淡々と事実として記述するだけだ。ここにこの小説の「語り」の形が明確に表れる。この語り手は第三者的に客観的に語ろうとはするが、視点人物は三四郎だけである。本来写生文は小説世界に登場するのであるが、語り手が小説世界に存在しない写生文として『三四郎』は書かれているのだ。

与次郎が文芸時評と言う雑誌を三四郎に見せる。「偉大なる暗闇」という文章がある。筆者は零余子とある。知らない。実はこれは与次郎が書いたものであった。読んでみると、なるほど釣り込まれる。しかし読み終わった後何も残らない。

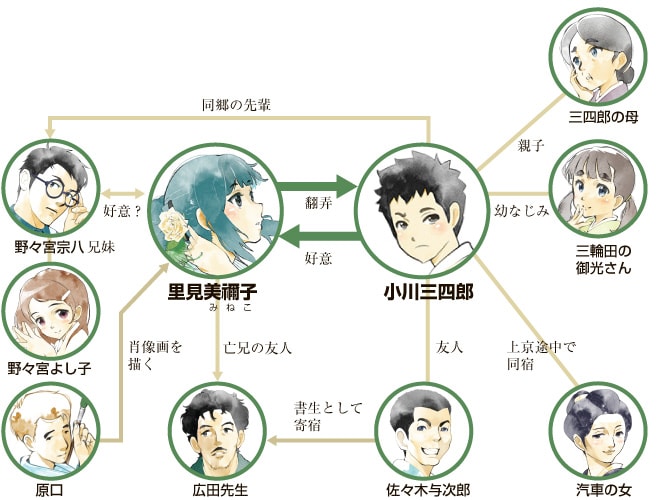

美禰子から葉書が来る。絵葉書である。小川があり、草が生えて、そこに羊が二匹寝ている。その向こう側に獰猛な顔の大きな男がステッキを持って立ってゐる。「デヴィル」と仮名がふってある。三四郎のあて名の下に「迷える子」と書いている。美禰子は野々宮と恋愛関係にあったことは十分うかがえる。しかしこの葉書を見るとやはり三四郎になんらかのかかわりを持とうとしていることがうかがえる。美禰子の実際の気持ちはわからないが、三四郎がそう感じるのは当然であろう。

三四郎は与次郎と同級生の懇親会に行くことになっている。与次郎を誘いに広田の家に行く。広田は飯を食っている。美禰子の話になる。与次郎は美禰子はイプセンの女の様だと言う。広田は心が乱暴だと言う。三四郎は腑に落ちない。美禰子は見た感じは乱暴な様ではあるが、心の中は揺れ動いていると思ったのだろう。広田の考えに近いのか遠いのか腑に落ちないままである。

次の日は運動会である。三四郎が見に行く。よし子と美禰子が見物している。野々宮は係として働いている。野々宮と美禰子が話をしている。振り返る美禰子はうれしそうに笑っている。三四郎は運動会を見ていることが馬鹿々々しくなる。抜け出す。丘の上に登る。この丘は三四郎が初めて美禰子を見た時に、美禰子が看護婦と一緒にいた岡である。美禰子とよし子も登って来る。

整理しておく、運動会は東京帝国大学の運動場で行われている。運動場の南が岡であり、そのまた南が池である。運動場と岡の東に医科大学(医学部)がある。よし子が入院していたのはそこである。運動場の西に理科大学(理学部)があり、その南に文科大学(文学部)法科大学(法学部)がある。三四郎が最初に美禰子を見た時、美禰子は夏に親戚が入院していて世話になった看護婦に会いにきていた。ただし、野々宮とも会っていたことが、野々宮が美禰子の筆跡の手紙を持っていたことから推測される。あの日はなんらかの特別な意味のある日だったのだ。

話を戻す。よし子は入院中世話になった看護婦に会いに医科大学に行く。美禰子と三四郎だけになる。原口と言う画家の話になる。そしてよし子が美禰子の家に昨日から下宿していることも明かされる。

三四郎の美禰子に対する疑心暗鬼が続く場面である。謎を散りばめている。その作者の方法が注目される。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます