2017年7月17日 高瀬堰

高瀬堰は一級河川太田川の河口から13.6キロ上流の広島市安佐北区高陽と安佐北区八木に跨る多目的可動堰です。

高瀬堰建設以前ここには江戸時代に建設された高瀬井堰という灌漑用固定堰がありましたが、固定堰のため洪水流下能力の阻害となり太田川の治水整備を進めるにあたっては、高瀬井堰の可動堰化が必要不可欠な課題となっていました。

一方で、広島は原爆投下から奇跡的な復興を遂げ自動車、造船など重工業を中心に大きく発展、併せて人口も急増し都市用水の爆発的需要増加に対応するための新たな水源確保が喫緊の課題となっていました。

太田川下流部は既得取水権により新規の水利権設定は不可能なことから、建設省は『江の川総合開発事業』によって江の川上流部で計画されている土師ダムに着目、土師ダムから19キロの導水トンネルを建設し江の川の水を太田川に導水して広島の新たな水源を確保することにしました。

そして太田川には取水口設置のための堰堤が必要となりました。

このような背景のもと5年の歳月をかけて1975年(昭和50年)に竣工したのが高瀬堰です。

高瀬堰は太田川の洪水調節、堰建設の際に太田川から切り離した旧流路である古川の河川流量の保持、広島市・呉市・竹原市・および江田島市などの芸予諸島への上水道用水および工業用水の供給を目的とするほか、土師ダムからの導水トンネル放流口に建設された中国電力可部発電所の逆調整池という機能も担っています。

高瀬堰の堤高は5.5メートルと河川法上のダムの要件である15メートルには及びませんが、特定多目的ダム法に基づいて建設された特定多目的ダムであり、法的にもダムと分類されダム便覧にも正式掲載されています。

高瀬堰は堰上を県道271号線を通過しておりアプローチは簡単です。

右岸のダム管理所でカードをもらったのち堰を見学することにします。

右岸にある高瀬堰概要図。

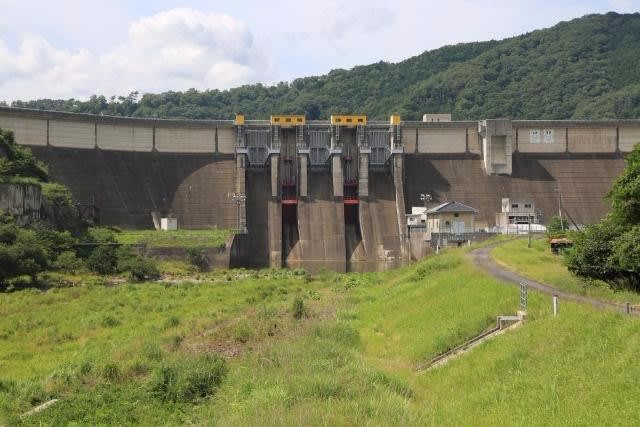

右岸上流から

6門の主ゲートと右岸に土砂吐が1門、左右両岸に魚道があります。

下流から。

右岸の魚道。

天端は県道271号が通っておりかなりの交通量です。

高瀬堰のプレート。

右岸の管理事務所。

ダム湖

そ右貯水容量は198万立米です。

左岸から。

なんと肝心要の高陽取水口の写真を撮り忘れるという大チョンボ。

せっかく予習してゆくのだから、もっと予習の成果を生かさないといけませんね?

1982 高瀬堰(1079)

左岸 広島県広島市安佐北区高陽町

右岸 広島県広島市安佐南区八木

北緯34度28分42秒,東経132度30分04秒

太田川水系太田川

FW

MB

5.5メートル

286メートル

1980千㎥/1780千㎥

国交省中国地方整備局

1975年