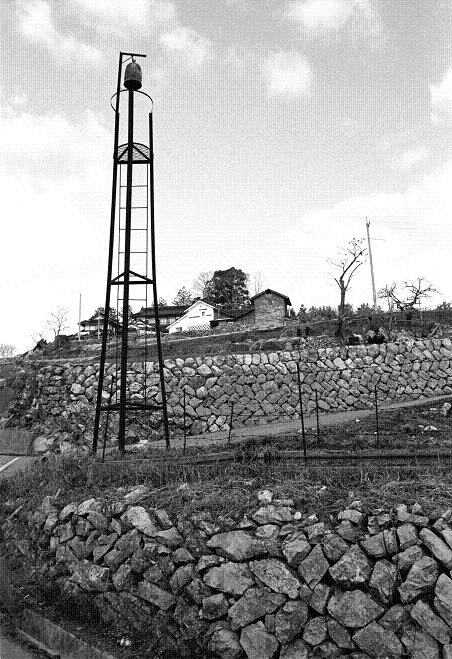

撮影場所 岡山県新見市豊永宇山

これは木の半鐘ではなく鉄柱の半鐘です。

半鐘と石垣とカルスト台地の光景にシャッターを押した。

無用の長物となった半鐘も撤去もされで残されている。

長い事、立ち続けていれば村を守り続けた火の守り神としての要素も持ち合わせてくるし集落のシンボルとしての存在である。

半鐘が消える時は集落も消える運命のところもすくなくない。

これは木の半鐘ではなく鉄柱の半鐘です。

半鐘と石垣とカルスト台地の光景にシャッターを押した。

無用の長物となった半鐘も撤去もされで残されている。

長い事、立ち続けていれば村を守り続けた火の守り神としての要素も持ち合わせてくるし集落のシンボルとしての存在である。

半鐘が消える時は集落も消える運命のところもすくなくない。