ビーズアートショーの前後から、頭の中は、パールと天然石とメガネドメがぐるぐる回る生活。

結構いい感じで、色々な作品が出来上がってます。

今日も午前中は大急ぎで新作数点をアトリエのスタッフに渡し、午後からは渋谷へ・・・。

夕方、用事が終わったので、以前から気になっていた、渋谷西武でやっている、ハイメ・アジョンの世界展を覗いてきました。

ジャイメ・・・じゃなかった、ハイメ・アジョンというのはスペイン生まれのアーティスト・デザイナー。

-----

ハイメ・アジョン(Jaime Hayon)

世界を代表するデザイナーであり、リヤドロ、バカラのような一流ブランドとデザインに取り組む一方で、

昨年、Designtide Tokyo で発表した九谷焼の窯元、上出長右衛門窯との取り組みなど、その活躍の場は多岐に渡る。

(展覧会サイトより)

-----

ご本人。

結構かわいらしい方です。

プロフィールにもあるように、陶器、ガラス、家具など、デザインしているものは多岐に渡っているんだけど、

とにかく、線がイイ!キレイ!

はっとするデザインって、とにかく線が生きてるんだけど、

この人のデザインは、ものすごくシンプルに、逃げも隠れもできない中の線がイキイキしてる!

のびのびと、でも的確にひかれたラインの構成の中に、印象的な色彩。

特にスカイブルーでも無い、群青色でもない独自の青がいいなぁと思った。

* * * * *

実は渋谷西武の同じ7階には、最近私がとても気に入っている手芸材料SHOP、

サンイデー渋谷(100 IDEES)があるのだ!

渋谷に行くと必ず立ち寄っては、ビーズやら布地やら、リボンやら、ちょこまか買っちゃうお店。

そう。ちょうど今、このサンイデー池袋のアートブックショップ内で、beads cafe の作品の展示販売を行っていただいています。

かなりの量と種類を置いていただいているということなので、お近くの方はぜひお立ち寄りください。

結構いい感じで、色々な作品が出来上がってます。

今日も午前中は大急ぎで新作数点をアトリエのスタッフに渡し、午後からは渋谷へ・・・。

夕方、用事が終わったので、以前から気になっていた、渋谷西武でやっている、ハイメ・アジョンの世界展を覗いてきました。

ジャイメ・・・じゃなかった、ハイメ・アジョンというのはスペイン生まれのアーティスト・デザイナー。

-----

ハイメ・アジョン(Jaime Hayon)

世界を代表するデザイナーであり、リヤドロ、バカラのような一流ブランドとデザインに取り組む一方で、

昨年、Designtide Tokyo で発表した九谷焼の窯元、上出長右衛門窯との取り組みなど、その活躍の場は多岐に渡る。

(展覧会サイトより)

-----

ご本人。

結構かわいらしい方です。

プロフィールにもあるように、陶器、ガラス、家具など、デザインしているものは多岐に渡っているんだけど、

とにかく、線がイイ!キレイ!

はっとするデザインって、とにかく線が生きてるんだけど、

この人のデザインは、ものすごくシンプルに、逃げも隠れもできない中の線がイキイキしてる!

のびのびと、でも的確にひかれたラインの構成の中に、印象的な色彩。

特にスカイブルーでも無い、群青色でもない独自の青がいいなぁと思った。

* * * * *

実は渋谷西武の同じ7階には、最近私がとても気に入っている手芸材料SHOP、

サンイデー渋谷(100 IDEES)があるのだ!

渋谷に行くと必ず立ち寄っては、ビーズやら布地やら、リボンやら、ちょこまか買っちゃうお店。

そう。ちょうど今、このサンイデー池袋のアートブックショップ内で、beads cafe の作品の展示販売を行っていただいています。

かなりの量と種類を置いていただいているということなので、お近くの方はぜひお立ち寄りください。

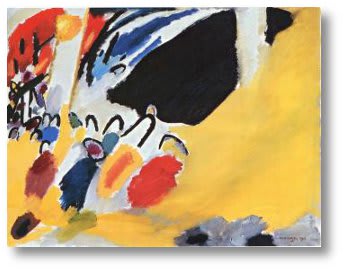

「印象 III(コンサート)」

「印象 III(コンサート)」

。

。 )

)

そんな話は置いておいて、美幸さんの歌声。

そんな話は置いておいて、美幸さんの歌声。 それで、家の中の整理などもぼちぼちと・・・。

それで、家の中の整理などもぼちぼちと・・・。

これは、モスグリーンの

これは、モスグリーンの シンプルなお猪口と浅鉢。

シンプルなお猪口と浅鉢。 そしてこれは、私専用のグラス。

そしてこれは、私専用のグラス。

■サンダーランド大学× BankART1929

■サンダーランド大学× BankART1929 ■J-LAF主催 日本・ベルギーレターアーツ展

■J-LAF主催 日本・ベルギーレターアーツ展