JAXAとヨーロッパ宇宙機関それぞれの周回探査機で、水星の総合的な観測を行う日欧協力の大型ミッション。

それが、国際水星探査計画“ベピコロンボ”です。

今回、JAXAとヨーロッパ宇宙機関が発表したのは、2020年10月15日に実施した金星スイングバイが成功したこと。

2つの探査機の軌道の計測と計算を行ったところ、目標としていた軌道上を順調に航行していることが確認できたそうです。

集会探査機は、JAXAが担当する水星磁気圏探査機“みお”とヨーロッパ宇宙機関担当の水星表面探査機“MPO”の2機。

この2機をを搭載したアリアン5型ロケットが、フランス領ギアナの宇宙センターから打ち上げられたのは2018年10月19日のことでした。

ロケットは予定通り飛行し、打ち上げから約26分47秒後に両探査機を正常に分離。

2機の周回機は、水星遷移モジュール“MTM(Mercury Transfer Module)”に搭載されているイオンエンジンを使い、減速するように水星を目指しています。

これは、地球よりも内側の惑星に行くには、加速ではなく減速が必要なため。

水星の周回軌道に入るのに必要なエネルギーを、もし地球の外側にに向けて使ったとすると、太陽の重力圏を脱出できてしまうぐらいになってしまいます。

そう、距離としては近い地球と水星ですが、到達するためのエネルギー的には遠い存在になります。

このため用いられるのが、燃料消費の無いフライバイという飛行方式です。

“ベピコロンボ”は1回の地球フライバイ、2回の金星フライバイ、そして5回の水星フライバイを実施することで、これらの惑星の重力を使って徐々に減速するんですねー

そして、打ち上げから約7年かけて水星に到達し、世界初となる2機の探査機を周回軌道へ投入することになります。

まず、役目を終えた水星遷移モジュール“MTM”を分離。

この状態で“みお”そして“MPO”の順で水星周回軌道への投入が行われ、ここから約1年の科学観測が始まります。

12時58分31秒に金星に最接近し、高度10,721.6キロを通過しています。

“ベピコロンボ”は、スイングバイにより金星の重力を利用して約3.25km/sの減速を行い、目標としていた数値を達成。

ヨーロッパ宇宙機関深宇宙ネットワーク局の探査機運用により、現在“みお”の状態は正常であることを確認しています。

“ベピコロンボ”は金星スイングバイの前後に、搭載されている多くの装置で観測を実施。

水星遷移モジュール“MTM”に搭載されたモニタカメラ“MCAM”は、再接近中に金星の姿を撮影しています。

それは、現在金星を周回する唯一の人工衛星になる金探査機“あかつき”および、地球を周回する惑星分光観測衛星“ひさき”との金星共同観測です。

日本の宇宙機3ミッション共同による惑星同時観測の実現は初めてのことでした。

“あかつき”の観測が行われたのは“ベピコロンボ”による金星スイングバイの前後。

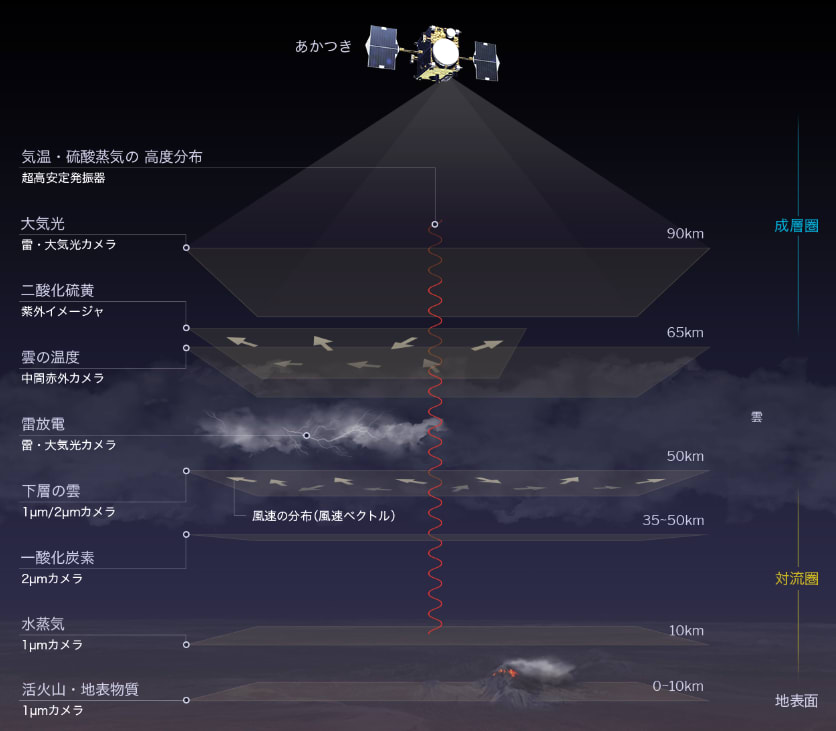

撮影に用いられたのは“あかつき”に搭載された紫外線イメージャおよび中間赤外カメラでした。

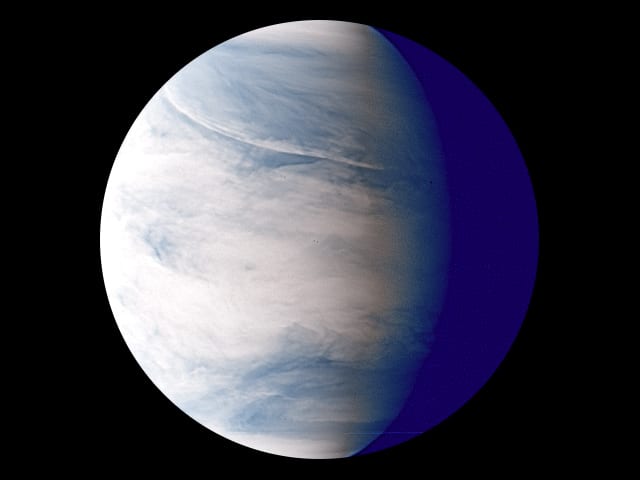

これらの装置による金星の撮像が1~2時間おきに実施され、太陽に照らされた雲の構造(紫外線)や雲表面の温度分布(中間赤外線)が観測されています。

さらに、“ひさき”による金星高層大気の極端紫外線での分光観測が前後1週間にわたり実施されています。

プラズマ粒子観測装置で観測されたのは、電子の分布が太陽風中と金星周辺で異なる様子や、金星由来とみられるイオンの存在(プラズマシート)でした。

プラズマ波動・電場観測器では、水星到達までの限定的な観測制約のもとで、信号をとらえられることが確認されています。

金星は、地球と異なり磁場を持たないので、太陽風が惑星に直接作用して、衝撃波面や電離圏尾部領域を形成しています。

電子のエネルギー分布を見ると安定した太陽風中に比べて、衝撃波面より内側では金星との相互作用により複雑な分布を示していることが分かります。

また、イオンは太陽風中では、ほぼ直線状に進みます。

なので、“みお”を覆う太陽光シールドに遮蔽されて検出されることはありません。

ただ、衝撃波面より内側では複雑な運動を見せるので、一部がシールド内に入り検出されています。

こうした金星電離圏尾部領域でのプラズマ観測はまだ例が少ないので、磁場を持たない天体における太陽風の影響を理解する上で貴重な観測結果といえます。

プラズマ波動・電場観測器で得られた現象は、衝撃波面や境界領域の通過に伴って発生している可能性があり、今後の解析で、その起源などを明らかにするそうです。

今回の3ミッション共同観測により実現できたのは、金星の大気から周辺のプラズマ環境の同時観測でした。

今後、それぞれの観測データを組み合わせた解析がさらに進むことで、金星の新たな知見を得られることが期待されます。

“ベピコロンボ”は、今後定期的な機能確認に加えて、惑星スイングバイ時や惑星間空間巡行時の科学観測運用を実施していく予定です。

次回のスイングバイは2021年8月10日ころ。

2回目になる金星スイングバイを実施予定で、最接近高度は約550キロになるようです。

こちらの記事もどうぞ

それが、国際水星探査計画“ベピコロンボ”です。

今回、JAXAとヨーロッパ宇宙機関が発表したのは、2020年10月15日に実施した金星スイングバイが成功したこと。

2つの探査機の軌道の計測と計算を行ったところ、目標としていた軌道上を順調に航行していることが確認できたそうです。

2機の探査機で行う水星の観測ミッション

国際水星探査計画“ベピコロンボ”は、JAXAとヨーロッパ宇宙機関それぞれの周回探査機で水星の総合的な観測を行う、日欧協力の大型ミッションです。集会探査機は、JAXAが担当する水星磁気圏探査機“みお”とヨーロッパ宇宙機関担当の水星表面探査機“MPO”の2機。

この2機をを搭載したアリアン5型ロケットが、フランス領ギアナの宇宙センターから打ち上げられたのは2018年10月19日のことでした。

ロケットは予定通り飛行し、打ち上げから約26分47秒後に両探査機を正常に分離。

2機の周回機は、水星遷移モジュール“MTM(Mercury Transfer Module)”に搭載されているイオンエンジンを使い、減速するように水星を目指しています。

これは、地球よりも内側の惑星に行くには、加速ではなく減速が必要なため。

水星の周回軌道に入るのに必要なエネルギーを、もし地球の外側にに向けて使ったとすると、太陽の重力圏を脱出できてしまうぐらいになってしまいます。

そう、距離としては近い地球と水星ですが、到達するためのエネルギー的には遠い存在になります。

このため用いられるのが、燃料消費の無いフライバイという飛行方式です。

惑星の近傍を通過するとき、その惑星の重力や公転運動量などを利用して、探査機の速度や方向を変えることができる。燃料を消費せずに軌道変更と加速や減速ができ、このような飛行方式をフライバイあるいはスイングバイという。

“ベピコロンボ”は1回の地球フライバイ、2回の金星フライバイ、そして5回の水星フライバイを実施することで、これらの惑星の重力を使って徐々に減速するんですねー

そして、打ち上げから約7年かけて水星に到達し、世界初となる2機の探査機を周回軌道へ投入することになります。

まず、役目を終えた水星遷移モジュール“MTM”を分離。

この状態で“みお”そして“MPO”の順で水星周回軌道への投入が行われ、ここから約1年の科学観測が始まります。

金星スイングバイ

“ベピコロンボ”は、2020年10月15日に1度目の金星スイングバイを実施。12時58分31秒に金星に最接近し、高度10,721.6キロを通過しています。

“ベピコロンボ”は、スイングバイにより金星の重力を利用して約3.25km/sの減速を行い、目標としていた数値を達成。

ヨーロッパ宇宙機関深宇宙ネットワーク局の探査機運用により、現在“みお”の状態は正常であることを確認しています。

|

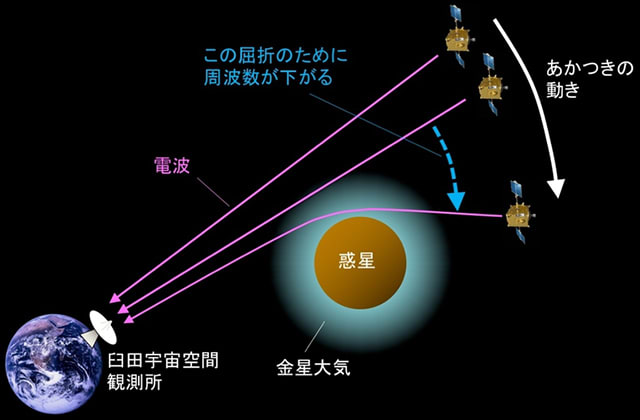

| 金星スイングバイ前後の“ベピコロンボ”および“あかつき”、“ひさき”の位置関係。(Credit: JAXA) |

水星遷移モジュール“MTM”に搭載されたモニタカメラ“MCAM”は、再接近中に金星の姿を撮影しています。

|

| スイングバイによる最接近直前に水星遷移モジュール“MTM”に搭載されたモニタカメラ“MCAM”がとらえた金星の姿。(Credit: ESA/BepiColombo/MCAM) |

日本の“あかつき”と“ひさき”を加えた3ミッション共同観測

“ベピコロンボ”の金星スイングバイに合わせて実施された共同観測があります。それは、現在金星を周回する唯一の人工衛星になる金探査機“あかつき”および、地球を周回する惑星分光観測衛星“ひさき”との金星共同観測です。

日本の宇宙機3ミッション共同による惑星同時観測の実現は初めてのことでした。

“あかつき”の観測が行われたのは“ベピコロンボ”による金星スイングバイの前後。

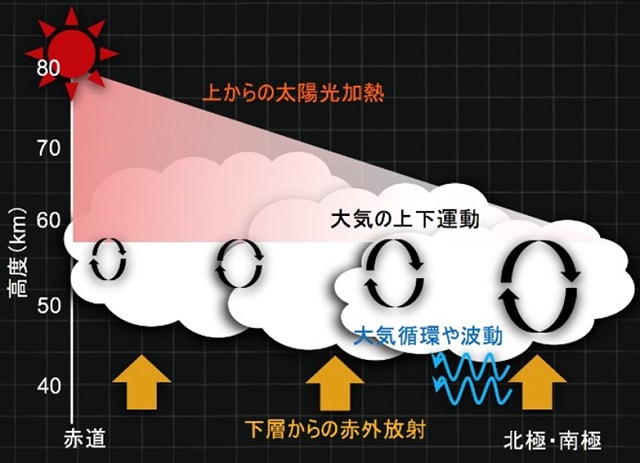

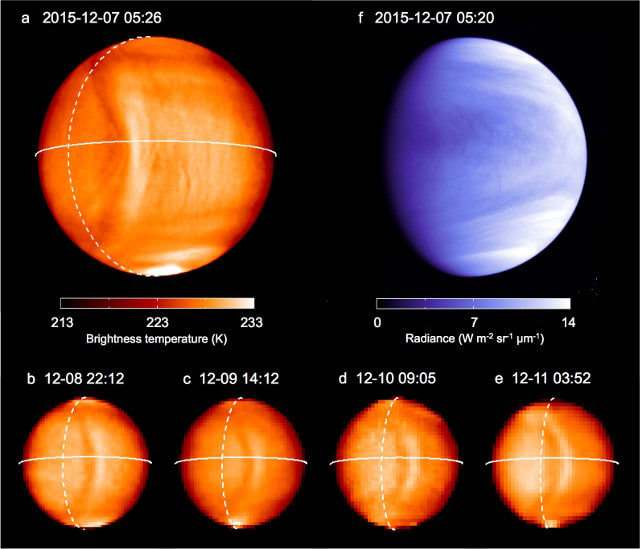

撮影に用いられたのは“あかつき”に搭載された紫外線イメージャおよび中間赤外カメラでした。

これらの装置による金星の撮像が1~2時間おきに実施され、太陽に照らされた雲の構造(紫外線)や雲表面の温度分布(中間赤外線)が観測されています。

さらに、“ひさき”による金星高層大気の極端紫外線での分光観測が前後1週間にわたり実施されています。

|

| “あかつき”搭載の紫外イメージャおよび中間赤外カメラが、2020年10月15日13時頃(日本時間)にとらえた金星の姿。(Credit: Planet-C Project Team) |

“みお”による太陽風および金星周辺プラズマ環境の観測

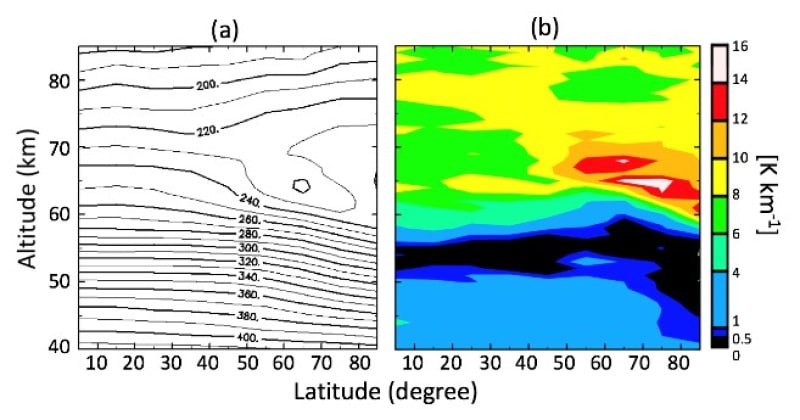

“みお”に搭載された科学観測装置で実施されたのは、太陽風および金星周辺プラズマ環境の観測でした。プラズマ粒子観測装置で観測されたのは、電子の分布が太陽風中と金星周辺で異なる様子や、金星由来とみられるイオンの存在(プラズマシート)でした。

プラズマ波動・電場観測器では、水星到達までの限定的な観測制約のもとで、信号をとらえられることが確認されています。

金星は、地球と異なり磁場を持たないので、太陽風が惑星に直接作用して、衝撃波面や電離圏尾部領域を形成しています。

電子のエネルギー分布を見ると安定した太陽風中に比べて、衝撃波面より内側では金星との相互作用により複雑な分布を示していることが分かります。

また、イオンは太陽風中では、ほぼ直線状に進みます。

なので、“みお”を覆う太陽光シールドに遮蔽されて検出されることはありません。

ただ、衝撃波面より内側では複雑な運動を見せるので、一部がシールド内に入り検出されています。

こうした金星電離圏尾部領域でのプラズマ観測はまだ例が少ないので、磁場を持たない天体における太陽風の影響を理解する上で貴重な観測結果といえます。

プラズマ波動・電場観測器で得られた現象は、衝撃波面や境界領域の通過に伴って発生している可能性があり、今後の解析で、その起源などを明らかにするそうです。

|

| “みお”搭載のプラズマ粒子観測装置及びプラズマ波動・電場観測器が、2020年10月15日3時~6時にとらえた金星スイングバイ時の観測結果。(Credit: JAXA) |

今後、それぞれの観測データを組み合わせた解析がさらに進むことで、金星の新たな知見を得られることが期待されます。

“ベピコロンボ”は、今後定期的な機能確認に加えて、惑星スイングバイ時や惑星間空間巡行時の科学観測運用を実施していく予定です。

次回のスイングバイは2021年8月10日ころ。

2回目になる金星スイングバイを実施予定で、最接近高度は約550キロになるようです。

こちらの記事もどうぞ