|

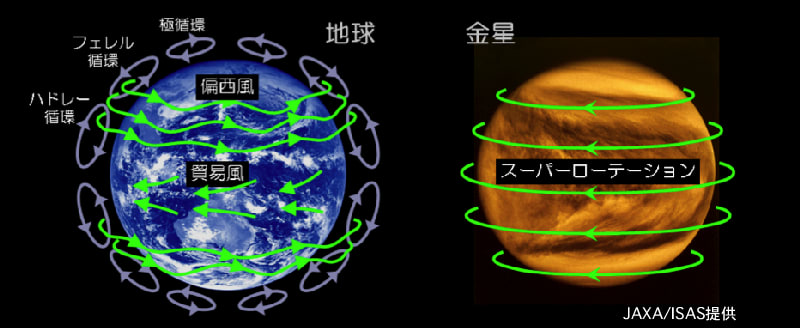

金星を覆う雲の中に巨大な筋状構造が、金星探査機“あかつき”の観測データから発見されました。

大規模な数値シミュレーションの結果、この構造を再現し、さらに形成メカニズムの解明に成功するんですねー

これまで、このような惑星規模の巨大な筋状構造は地球で観測されたことがなかったもの。

なので、金星特有の現象だと考えられていたのですが、どうやら地球と同じメカニズムが金星大気でも働いて筋状構造が作られているようです。

“あかつき”の赤外線カメラで見つけた巨大な筋状構造

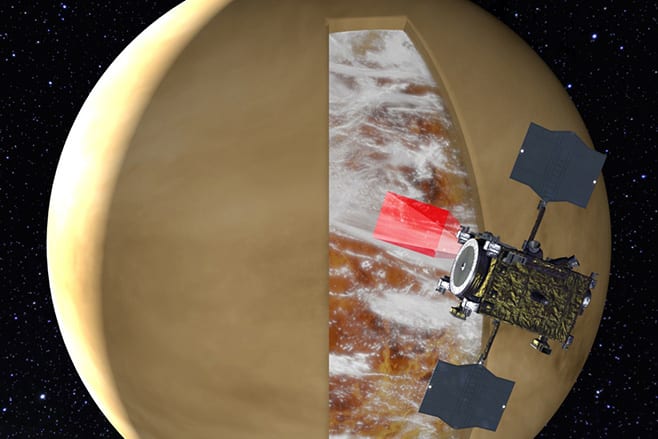

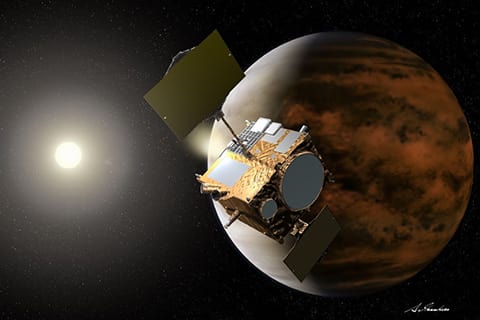

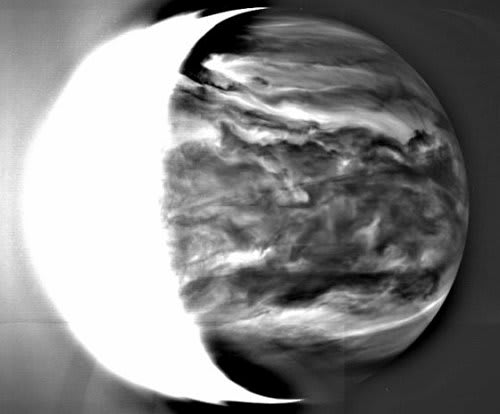

2016年4月から観測を続けている日本初の金星探査機“あかつき”。

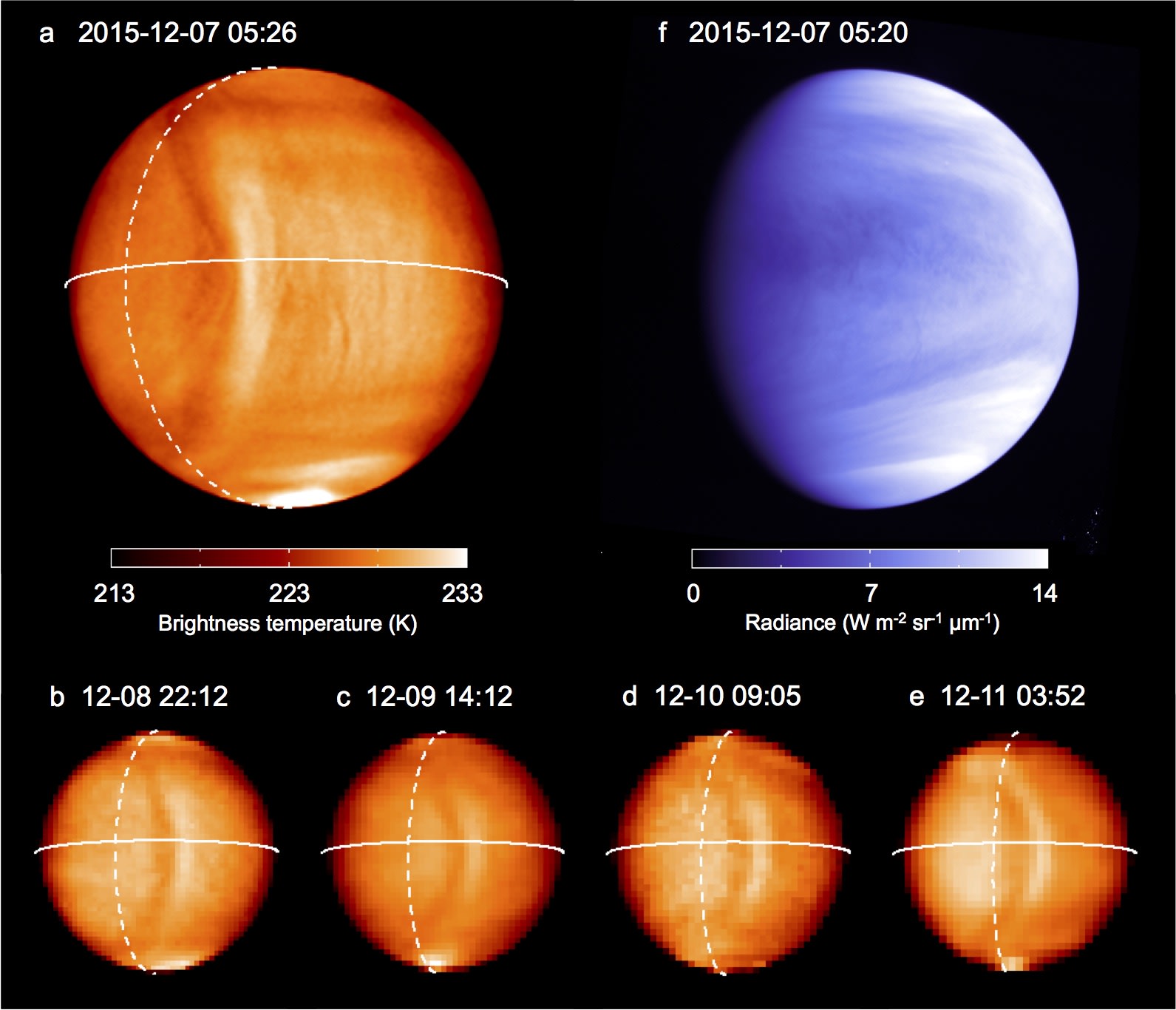

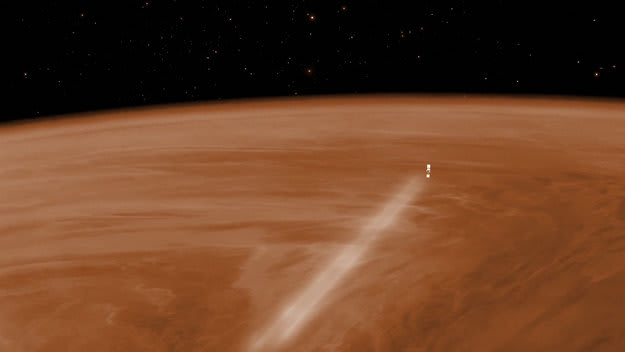

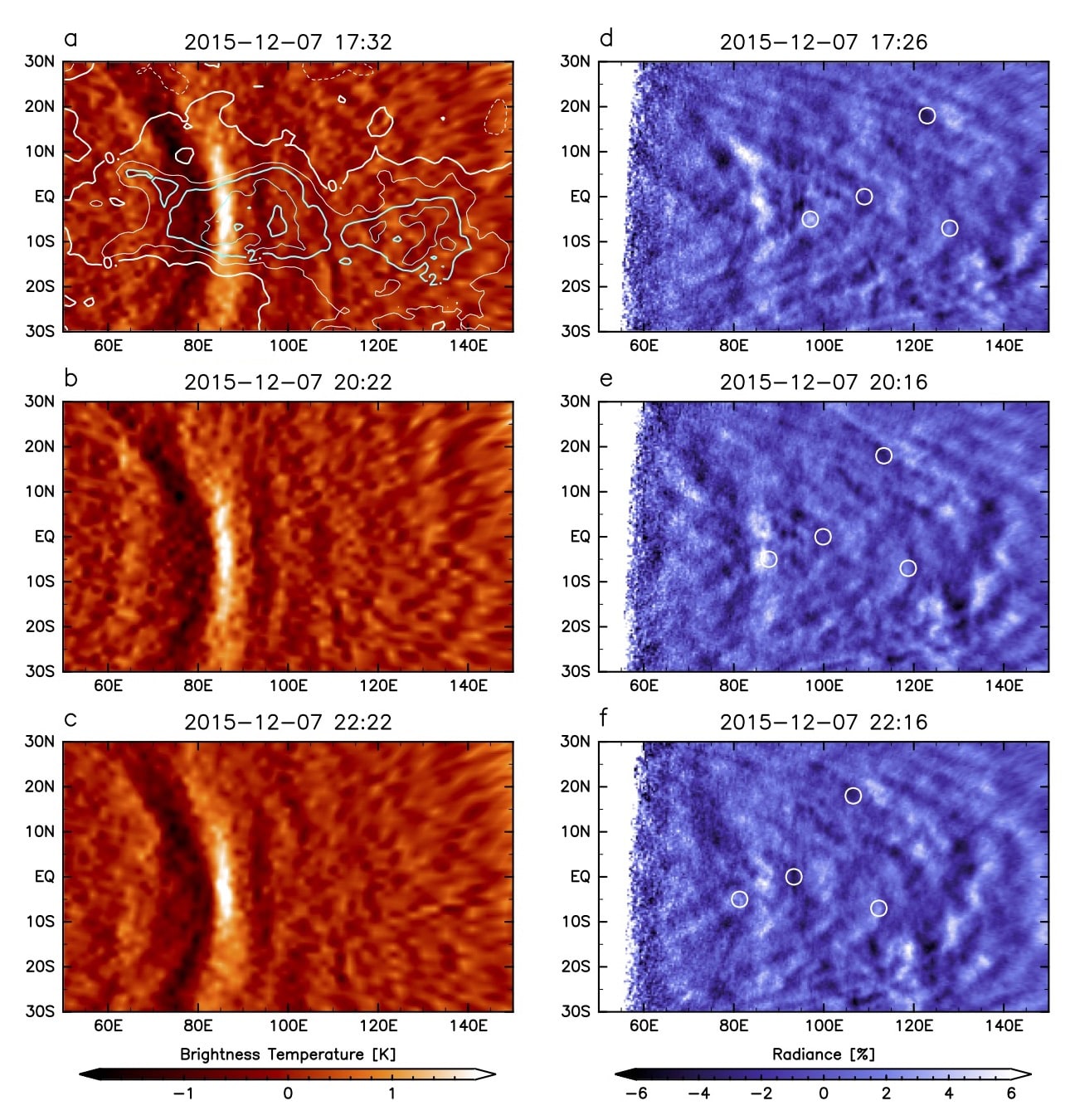

様々な科学的な成果のなかには、金星の高度50キロ付近の下層雲に巨大な筋状構造の発見があります(赤外線観測画像から見つかった)。

南北半球それぞれに約1万キロ近くにわたって斜めに伸びるこの構造は、“あかつき”のIR2(波長2μm赤外線カメラ)によって初めて明らかになったもので、研究チームでは“惑星規模筋状構造”と呼んでいます。

このような惑星規模の巨大な筋状構造は地球では観測された例がなく、金星特有の現象だと考えられています。

|

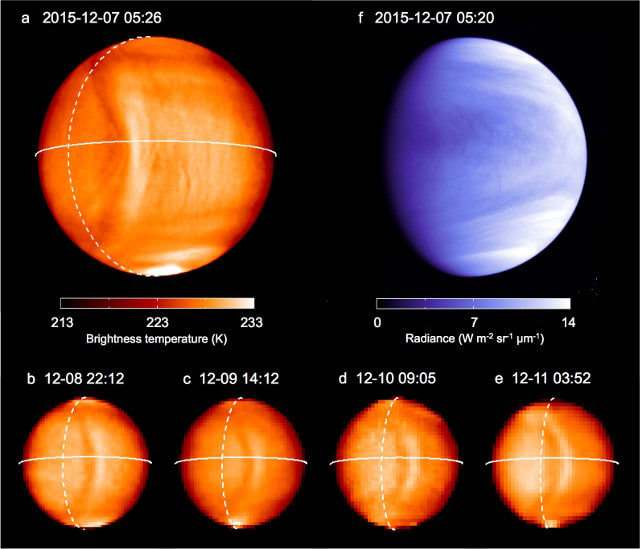

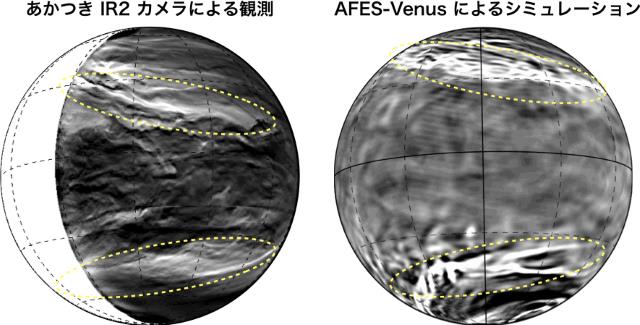

| “あかつき”がとらえた金星下層雲(左)と、シミュレーションによる再現画像(右)。 黄色い破線が“惑星規模筋状構造”になる。 |

地球と同じメカニズムが金星大気でも働いている

神戸大学大学院理学研究科のチームでは、金星大気の数値シミュレーションのための計算プログラム“AFES-Venus”を開発。

海洋研究開発機構のスーパーコンピューター“地球シミュレーター”を駆使し、高い空間解像度での数値シミュレーションを行います。

その結果、この“惑星規模筋状構造”を再現し、さらに形成メカニズムの解明にも成功したんですねー

筋状構造形成のカギになるのは、意外にも日本の日々の天気とも関わりの深い“寒帯ジェット気流”でした。

地球の中高緯度帯では、南北の大きな温度差を解消しようとする大規模な流れが、温帯低気圧や移動性高気圧、そして寒帯ジェット気流を形成しています。

これと同様のメカニズムが金星大気の雲層でも働いていて、高緯度帯にジェット気流が形成されます。

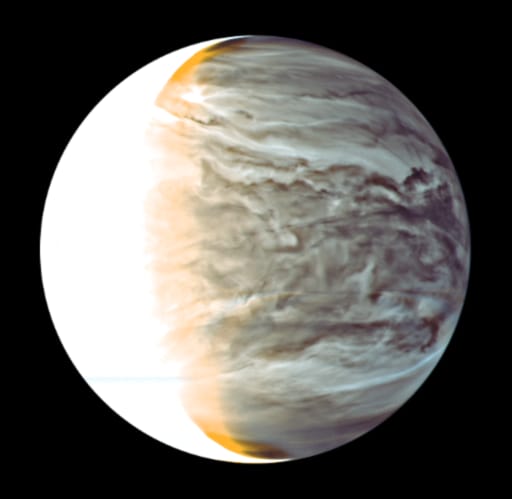

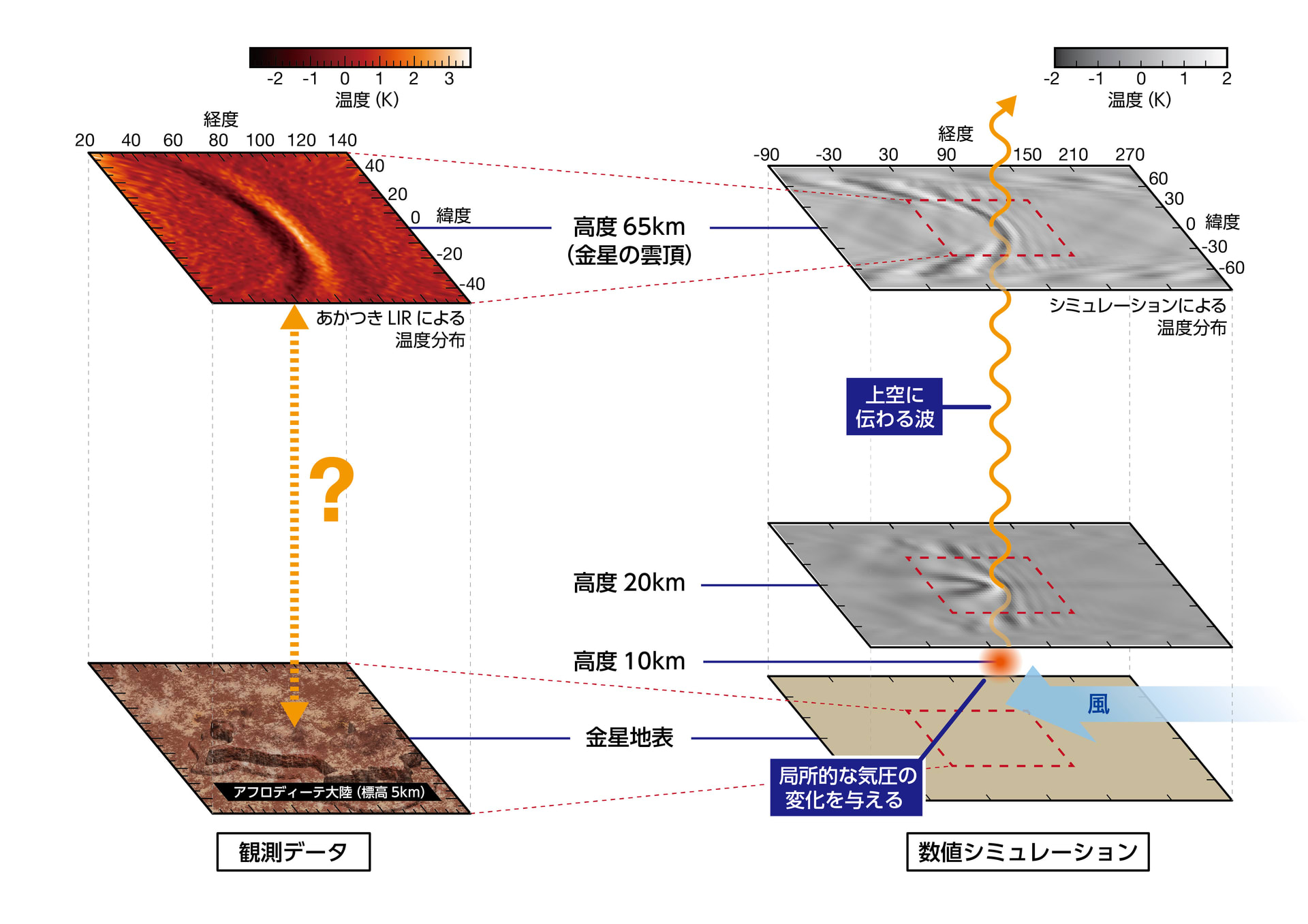

一方、低緯度帯では、大規模な流れの分布や惑星の自転効果を復元力とする大気波動(ロスビー波)によって、赤道から緯度60度付近にまたがる巨大な渦が生じます(下画像左)。

そこにジェット気流が加わることで、渦が傾き、引き伸ばされ、北風と南風がぶつかる収束帯を筋状に形成。

収束帯で行き場を失った南北風は強い下降流になり、雲の薄い領域からなる“惑星規模筋状構造”を作り出すと考えられます(画像右)。

|

| “惑星規模筋状構造”の形成メカニズム。 低緯度帯で発生する“ロスビー波”は、 赤道をまたいだ雲層下部に存在する波動(赤道ケルピン波)と結合していて、 これにより南北対称性が維持されている分かった。 金星は西向きに自転しているのでジェット気流も西向きに吹いている。 |

観測データとシミュレーション解析の連携に期待

今回の研究結果は、“あかつき”による金星探査と“地球シミュレーター”による高解像度での大規模シミュレーションの連携によるもの。

世界初の成果になり、金星の気象学が新たな段階に達したことを示したものでもあります。

今後、期待されるのは“あかつき”の観測にシミュレーション解析を連携させることで、金星気象の謎が解き明かされること。

現在、“あかつき”は宇宙科学研究所の所内プロジェクトとして、3年間の延長運用フェーズに移行していて、大きな不具合などが無ければ今後4~11年間は引き続き観測が行えそうです。

金星の気象衛星とも言える“あかつき”の新しい発見が楽しみですね。

こちらの記事もどうぞ

金星の“巨大な弓状模様”はどうやって作られたの?