アルマ望遠鏡による観測から、天の川銀河の中心に位置する超大質量ブラックホールの周囲に低温ガスが存在することが明らかになったんですねー

このガスはリング状の構造をしていて、ブラックホールの周りを回っているようです。

天の川銀河の中心部に存在する超大質量ブラックホール

天の川銀河の中心は太陽系から約2万6000光年の距離にあり、そこには太陽質量の400万倍もの超大質量ブラックホール“いて座A*(いて座エースター)”が存在しています。

“いて座A*”の周辺の領域には、その周りを運動する恒星や星間チリの雲のほか、大量のガスもあり、ガスはブラックホールへと落ち込む降着円盤を形成していると考えられています。

これまでのX線観測により、降着円盤のうち“いて座A*”から約0.1光年ほどの範囲に摂氏1000万度にも達する希薄な高温ガスが存在することが知られていました。

また、“いて座A*”から数光年程度の距離では、相対的に低温である摂氏1万度ほどの水素ガスが、電波の一種であるミリ波の観測によって大量に検出されています。

“いて座A*”は比較的穏やかなブラックホールなんですが、水素を電離させるには十分なほど強く放射していて、これによって電離した水素が電子と再結合する際に発生するミリ波が観測できるんですねー

でも、こうした低温ガスがブラックホールに流れ込む様子はこれまで知られていませんでした。

ブラックホールとその周辺領域の相互作用

今回、アメリカ・プリンストン高等研究所のチームは、アルマ望遠鏡を用いて“いて座A*”から0.01光年ほど離れた場所からのミリ波を観測。

0.01光年はだいたい太陽から地球までの距離の約1000倍。

そして、この場所にも低温ガスが存在することや、ガスがリング状構造をしていることを初めて明らかにします。

リングに含まれる水素ガスの総量の見積りは太陽質量の1万分の1ほど。

さらに分かってきたのが、このリングが“いて座A*”の周りを回っていること。

このことは、ブラックホールへ物質がどのように落ち込むのか?

さらに、ブラックホールとその周辺領域との複雑な相互作用に関する新たな見識になるんですねー

天の川銀河の中心に存在する超大質量ブラックホール“いて座A*”には、その周りを回っている隠れたリングがあることが初めてとらえられました。

私たちに最も近い重要な天体なんですが、物質がどのように落ち込むのかついては、これまでよく分かっていません。

今後行われるアルマ望遠鏡による高解像の観測により、ブラックホールの謎の解明がさらに進むといいですね。

こちらの記事もどうぞ

これで暗いブラックホールも発見できる! ガス雲の運動を解析して見つけたのは中間質量ブラックホールだった

このガスはリング状の構造をしていて、ブラックホールの周りを回っているようです。

天の川銀河の中心部に存在する超大質量ブラックホール

天の川銀河の中心は太陽系から約2万6000光年の距離にあり、そこには太陽質量の400万倍もの超大質量ブラックホール“いて座A*(いて座エースター)”が存在しています。

“いて座A*”の周辺の領域には、その周りを運動する恒星や星間チリの雲のほか、大量のガスもあり、ガスはブラックホールへと落ち込む降着円盤を形成していると考えられています。

これまでのX線観測により、降着円盤のうち“いて座A*”から約0.1光年ほどの範囲に摂氏1000万度にも達する希薄な高温ガスが存在することが知られていました。

また、“いて座A*”から数光年程度の距離では、相対的に低温である摂氏1万度ほどの水素ガスが、電波の一種であるミリ波の観測によって大量に検出されています。

“いて座A*”は比較的穏やかなブラックホールなんですが、水素を電離させるには十分なほど強く放射していて、これによって電離した水素が電子と再結合する際に発生するミリ波が観測できるんですねー

でも、こうした低温ガスがブラックホールに流れ込む様子はこれまで知られていませんでした。

ブラックホールとその周辺領域の相互作用

今回、アメリカ・プリンストン高等研究所のチームは、アルマ望遠鏡を用いて“いて座A*”から0.01光年ほど離れた場所からのミリ波を観測。

0.01光年はだいたい太陽から地球までの距離の約1000倍。

そして、この場所にも低温ガスが存在することや、ガスがリング状構造をしていることを初めて明らかにします。

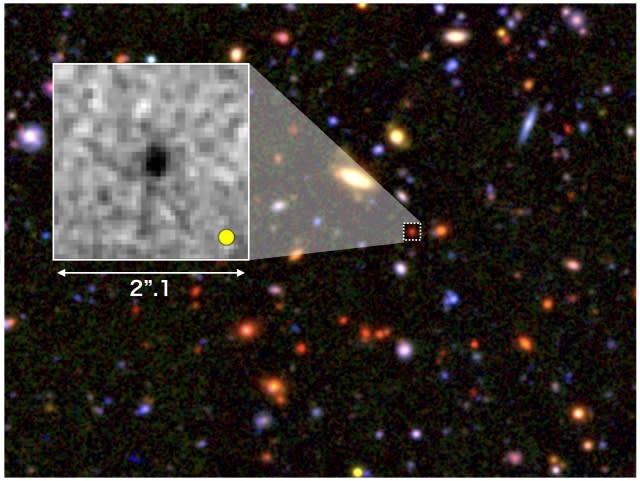

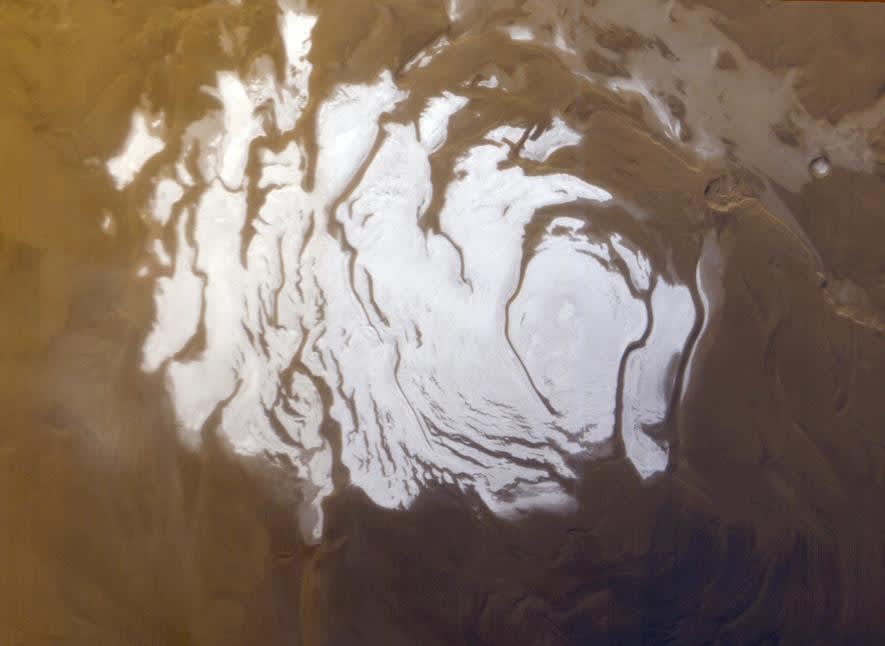

|

| 低温ガスのリング状構造を表したイラスト。 |

さらに分かってきたのが、このリングが“いて座A*”の周りを回っていること。

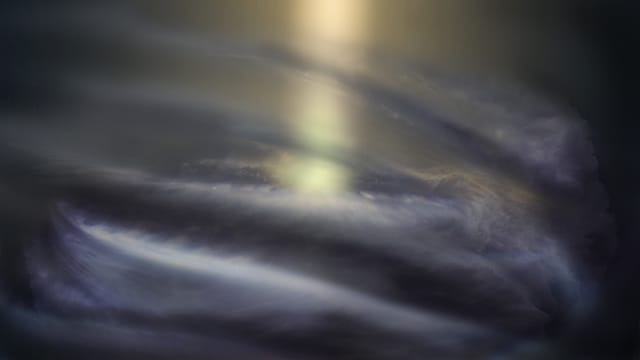

|

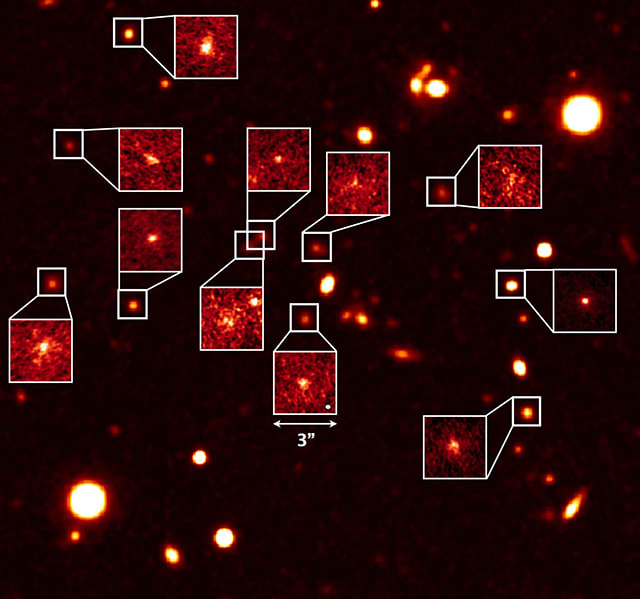

| 低温ガスの動きを色で表したもの。 赤は遠ざかるガス、青は近づくガス。 これらの動きからリングが、 “いて座A*”(白い十字で示した位置)の周りを回っていることが分かる。 |

さらに、ブラックホールとその周辺領域との複雑な相互作用に関する新たな見識になるんですねー

天の川銀河の中心に存在する超大質量ブラックホール“いて座A*”には、その周りを回っている隠れたリングがあることが初めてとらえられました。

私たちに最も近い重要な天体なんですが、物質がどのように落ち込むのかついては、これまでよく分かっていません。

今後行われるアルマ望遠鏡による高解像の観測により、ブラックホールの謎の解明がさらに進むといいですね。

こちらの記事もどうぞ

これで暗いブラックホールも発見できる! ガス雲の運動を解析して見つけたのは中間質量ブラックホールだった