宇宙で最初に生まれた“初代星”が一生を終えるときに起こした大規模な爆発現象“超新星爆発”。

この現象が球対象ではなく、非対称なジェットを伴う激しい現象だったらしいことが、観測とシミュレーションから明らかになったようです。

ビッグバンの後、最初に生まれた恒星

138億年前のビッグバンで誕生したばかりの宇宙には、水素とヘリウムとごくわずかな量のリチウムしか存在しませんでした。

これらの元素から最初に恒星が生まれたのはビッグバンの数億年後と考えられていて、その星々は“第一世代星”や“初代星(first star)”と呼ばれています。

水素やヘリウムしか含まない原始ガス雲は光を出して冷えることがあまりないので、重力が圧力に打ち勝って収縮して星になるためには、ガス雲の質量が大きい必要があるんですねー

なので、初代星は太陽質量の100倍くらいの非常に重い星が多く、わずか1000万年程度で超新星爆発を起こしていたと考えられています。

リチウムより重いすべての元素(重元素)は、こうした初代星の内部で最初に合成され、超新星爆発でばらまかれることになります。

ばらまかれた残骸のガスから第二世代の星が作られ、その星が爆発して星間ガスに還る っという過程が繰り返されることで、宇宙の中で重元素が次第に増えていきす。

このため、初代星は初期宇宙の進化を理解する上で非常に重要な天体なんですが、確実に初代星だといえる天体は観測ではまだ見つかってないんですねー

ただ、鉄の量が極めて少ない星がいくつか見つかっているので、それらのうちのいくつかは、初代星の残骸から生まれた“第二世代”目の恒星だと考えられています。

実は大きかった初代星による超新星爆発

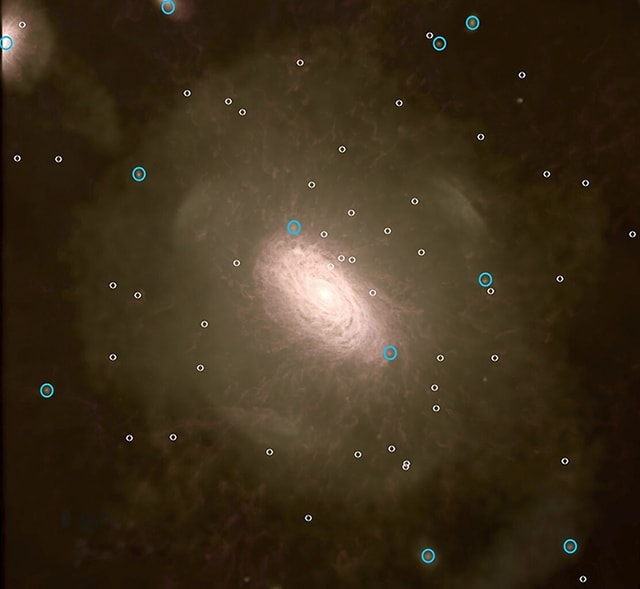

2005年にうみへび座の方向約5000光年の彼方で見つかった恒星“HE 1327-2326”は、第二世代星だと考えられている星の1つです。

この恒星“HE 1327-2326”を、マサチューセッツ工科大学の研究チームが2016年5~7月にわたって観測。

観測にはハッブル宇宙望遠鏡の紫外線分光装置“Cosmic Origins Spectrograph”が使われました。

スペクトルから様々な重元素の存在量を調べてみると、この星に含まれる亜鉛の量が太陽での値に比べて6倍以上も多いことが分かります。

東大チームが調べたのは、初代星がどのような超新星爆発を起こせば、亜鉛の多い第二世代星が生まれるのか。条件を様々に変えて1万回以上もの爆発シミュレーションを行います。

シミュレーションの結果分かったのは、初代星が単純な球対象の爆発をした場合には、多量の亜鉛は撒き散らされないことでした。

初代星のような極めて質量の大きな星が超新星爆発を起こすとブラックホールができます。

そうなると初代星で合成された重元素の大半は、ブラックホールに吸い込まれてしまい外に出て来れないんですねー

一方、初代星がジェットを噴き出すような球対象でない超新星爆発を起こすと、たくさんの重元素がジェットによって中心核から運ばれ、外に放出されることが明らかになりました。

これまで初代星の超新星爆発は、小規模なものだったと考えられてきました。

でも、今回研究チームは、初代星の超新星爆発はこれまで考えられていたより5~10倍もエネルギーが大きく、ジェットによって隣の銀河にまで重元素が撒き散らされるほどのものだったと推定しています。

宇宙が晴れ渡ったのは初代星の超新星爆発によって中性水素の霧が電離したから

今回の研究成果は、“宇宙の再電離”という現象を理解する上で大きな影響を与えるのかもしれません。

“宇宙の再電離”とは、ビッグバンで宇宙に電子と陽子が生まれ、両者が結びついて中性の水素原子ができた後、何らかの原因で銀河間物質が再び電離した現象のこと。

宇宙に広がっていた中性水素の“霧”が、

宇宙誕生から2~9億年後の時代に電離されて晴れたことにより、

空間を通り抜けられるようになった“宇宙最初の光”が、

現在の空に広がる“宇宙マイクロ波背景放射”として観測されている。

再電離は、初代星が放射する紫外線や超新星爆発のエネルギーによって引き起こされたと考えられているのですが、詳細は謎のまま…

これまでの観測からは、初代星が放つ紫外線はそれほど強くなく、初代星の超新星爆発も宇宙の再電離にはあまり寄与しなかったと考えることもできました。

それが今回の研究では、初代星の超新星爆発はこれまで考えられていたよりも大きいことが分かってきます。

初代星の超新星爆発は再電離を引き起こし、周辺の矮小銀河にも影響を及ぼした有力な候補になってきたんですねー

水素とヘリウムしか含まない原子ガスに重元素が混ざると、星の形成はずっと簡単に起こるようになり、特に質量の小さな星が生まれやすくなります。

初代星の強力な超新星爆発が、まだ星が誕生していなかった周辺の原始銀河雲に重元素を供給するといった役割を果たしていたとすると。

第二世代目の星は、初代星と同じ原始銀河の中で生まれたのではなく、むしろ初代星の爆発によって重元素で“汚染”された周囲の原始銀河雲の中で生まれたと考える方が自然なのかもしれません。

そう、今回の研究成果により宇宙初期における星形成の新たなルートが見えてきましたね。

こちらの記事もどうぞ

遠くを探さなくても近くにあった! 天の川銀河を公転する宇宙最古の銀河

この現象が球対象ではなく、非対称なジェットを伴う激しい現象だったらしいことが、観測とシミュレーションから明らかになったようです。

ビッグバンの後、最初に生まれた恒星

138億年前のビッグバンで誕生したばかりの宇宙には、水素とヘリウムとごくわずかな量のリチウムしか存在しませんでした。

これらの元素から最初に恒星が生まれたのはビッグバンの数億年後と考えられていて、その星々は“第一世代星”や“初代星(first star)”と呼ばれています。

水素やヘリウムしか含まない原始ガス雲は光を出して冷えることがあまりないので、重力が圧力に打ち勝って収縮して星になるためには、ガス雲の質量が大きい必要があるんですねー

なので、初代星は太陽質量の100倍くらいの非常に重い星が多く、わずか1000万年程度で超新星爆発を起こしていたと考えられています。

リチウムより重いすべての元素(重元素)は、こうした初代星の内部で最初に合成され、超新星爆発でばらまかれることになります。

ばらまかれた残骸のガスから第二世代の星が作られ、その星が爆発して星間ガスに還る っという過程が繰り返されることで、宇宙の中で重元素が次第に増えていきす。

このため、初代星は初期宇宙の進化を理解する上で非常に重要な天体なんですが、確実に初代星だといえる天体は観測ではまだ見つかってないんですねー

ただ、鉄の量が極めて少ない星がいくつか見つかっているので、それらのうちのいくつかは、初代星の残骸から生まれた“第二世代”目の恒星だと考えられています。

実は大きかった初代星による超新星爆発

2005年にうみへび座の方向約5000光年の彼方で見つかった恒星“HE 1327-2326”は、第二世代星だと考えられている星の1つです。

この恒星“HE 1327-2326”を、マサチューセッツ工科大学の研究チームが2016年5~7月にわたって観測。

観測にはハッブル宇宙望遠鏡の紫外線分光装置“Cosmic Origins Spectrograph”が使われました。

スペクトルから様々な重元素の存在量を調べてみると、この星に含まれる亜鉛の量が太陽での値に比べて6倍以上も多いことが分かります。

東大チームが調べたのは、初代星がどのような超新星爆発を起こせば、亜鉛の多い第二世代星が生まれるのか。条件を様々に変えて1万回以上もの爆発シミュレーションを行います。

シミュレーションの結果分かったのは、初代星が単純な球対象の爆発をした場合には、多量の亜鉛は撒き散らされないことでした。

初代星のような極めて質量の大きな星が超新星爆発を起こすとブラックホールができます。

そうなると初代星で合成された重元素の大半は、ブラックホールに吸い込まれてしまい外に出て来れないんですねー

一方、初代星がジェットを噴き出すような球対象でない超新星爆発を起こすと、たくさんの重元素がジェットによって中心核から運ばれ、外に放出されることが明らかになりました。

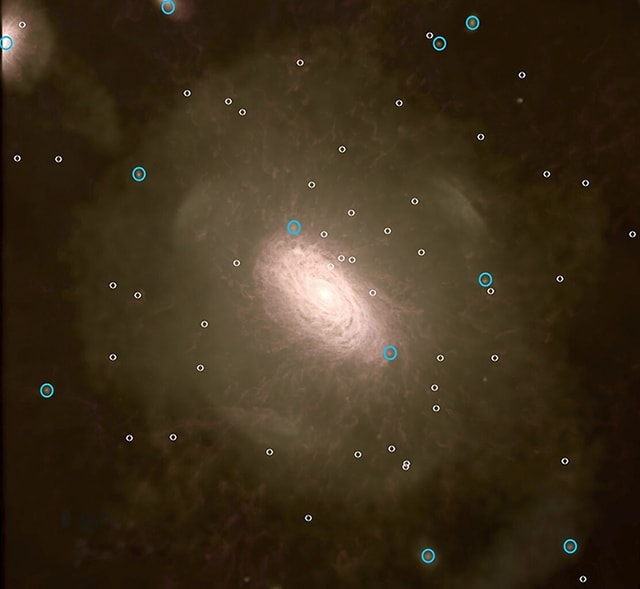

|

| 初代星の超新星爆発をシミュレーションした画像。 爆発の50秒後の様子を表していて、 上下に吹きだすジェットの中に見える緑色の点に亜鉛が豊富に含まれている。 |

でも、今回研究チームは、初代星の超新星爆発はこれまで考えられていたより5~10倍もエネルギーが大きく、ジェットによって隣の銀河にまで重元素が撒き散らされるほどのものだったと推定しています。

宇宙が晴れ渡ったのは初代星の超新星爆発によって中性水素の霧が電離したから

今回の研究成果は、“宇宙の再電離”という現象を理解する上で大きな影響を与えるのかもしれません。

“宇宙の再電離”とは、ビッグバンで宇宙に電子と陽子が生まれ、両者が結びついて中性の水素原子ができた後、何らかの原因で銀河間物質が再び電離した現象のこと。

宇宙に広がっていた中性水素の“霧”が、

宇宙誕生から2~9億年後の時代に電離されて晴れたことにより、

空間を通り抜けられるようになった“宇宙最初の光”が、

現在の空に広がる“宇宙マイクロ波背景放射”として観測されている。

再電離は、初代星が放射する紫外線や超新星爆発のエネルギーによって引き起こされたと考えられているのですが、詳細は謎のまま…

これまでの観測からは、初代星が放つ紫外線はそれほど強くなく、初代星の超新星爆発も宇宙の再電離にはあまり寄与しなかったと考えることもできました。

それが今回の研究では、初代星の超新星爆発はこれまで考えられていたよりも大きいことが分かってきます。

初代星の超新星爆発は再電離を引き起こし、周辺の矮小銀河にも影響を及ぼした有力な候補になってきたんですねー

水素とヘリウムしか含まない原子ガスに重元素が混ざると、星の形成はずっと簡単に起こるようになり、特に質量の小さな星が生まれやすくなります。

初代星の強力な超新星爆発が、まだ星が誕生していなかった周辺の原始銀河雲に重元素を供給するといった役割を果たしていたとすると。

第二世代目の星は、初代星と同じ原始銀河の中で生まれたのではなく、むしろ初代星の爆発によって重元素で“汚染”された周囲の原始銀河雲の中で生まれたと考える方が自然なのかもしれません。

そう、今回の研究成果により宇宙初期における星形成の新たなルートが見えてきましたね。

こちらの記事もどうぞ

遠くを探さなくても近くにあった! 天の川銀河を公転する宇宙最古の銀河