アルマ望遠鏡の観測により、星形成の活発な巨大銀河が110億年以上前の宇宙で39個発見されました。

こうした銀河は可視光線や近赤外線では見えていないだけで、たくさん存在しているとすると…

このことは、これまでの銀河形成や銀河進化の理論では全く予想されていなかったこと。

ビッグバンから20~30億年しかたっていない時代にこれほど多くの巨大天体を作ることはできないんですねー

これまでの銀河形成論を再検討する必要があるのかもしれません。

遠い銀河は赤外線より波長の長いサブミリ波で観測

NASAのハッブル宇宙望遠鏡は、初期宇宙に存在する誕生直後の銀河や星形成の活発な銀河を観測する上で中心的な役割を果たしています。

でも、何でも観測できるわけではなく、ハッブル宇宙望遠鏡だと観測できる光の波長は可視光線から近赤外線までの範囲。

そう、どんな銀河でもハッブル宇宙望遠鏡で撮影できるわけではないんですねー

たとえば、活発な星形成が起こっている銀河では、寿命の短い大質量星がたくさん生まれ、それらが超新星爆発を起こして一生を終えるというサイクルが繰り返されています。

このため、終末期の星や超新星爆発から放出されたチリが銀河の中に大量に含まれています。

このような銀河では、星から出た光はチリに吸収され、暖められたチリから赤外線として再放出されるので、中間赤外線や遠赤外線と呼ばれる波長の長い赤外線でなければ銀河自体が「見えない」場合があります。

さらに、こうした銀河が初期宇宙に存在していると、宇宙膨張によって光の波長が引き伸ばされるので、さらに波長の長い電磁波でないと見えない可能性があります。

膨張する宇宙の中では、遠方の天体ほど高速で遠ざかっていくので、天体からの光が引き伸ばされてスペクトル全体が低周波側(色で言えば赤い方)にズレてしまう。この現象を赤方偏移といい、この量が大きいほど遠方の天体ということになる。

そのため、星形成の盛んな銀河を遠い過去の宇宙で見つけるためには、電波望遠鏡を使い、赤外線よりさらに波長の長いサブミリ波で観測する必要があるんですねー

110億年前の星形成が活発な銀河を発見

今回の研究で東京大学・国立天文台の研究チームが注目したのは、ハッブル宇宙望遠鏡が“CANDELS”というサーベイ観測プロジェクトで撮影した領域。

“CANDELS”は2010年から2013年にかけて行われた観測プロジェクト。

延べ4か月もの撮影時間を費やしたハッブル宇宙望遠鏡史上最大の観測プロジェクトでした。

研究チームは“CANDELS”の撮影領域の中から、ハッブル宇宙望遠鏡の画像に写っておらず、NASAの赤外線天文衛星“スピッツァー”の画像には映っている正体不明の天体を63個選び出し、アルマ望遠鏡で詳細な観測行います。

すると、63個の天体のうち39個でサブミリ波が検出されたんですねー

観測データから、この39個はいずれも星形成が活発に行われている巨大銀河で、約110億年前より昔の初期宇宙に存在することが明らかになります。

今回見つかった巨大星形成銀河の質量は太陽の数百億~1000億倍で、天の川銀河とほぼ同じかやや小さい程度。

でも、110億年前より昔の宇宙では巨大な銀河といえます。

また、これらの銀河で起こっている星形成のスピードは、天の川銀河の100倍に達していました。

初期銀河の巨大銀河は、現在の宇宙に存在する巨大楕円銀河の祖先かも

今回見つかった巨大星形成銀河の数と観測領域の広さから計算して分かったのは、こうした銀河は天球上で1平方度(満月約5個分)あたりに約530個も存在すること。

過去には、今回の銀河よりさらに10倍も星形成率が高い“モンスター銀河”も発見されています。

でも、今回の銀河の個数密度はこうした“モンスター銀河”より100倍も高いんですねー

このことから考えられるのは、宇宙誕生から20~30億年後の時代に存在する巨大星形成銀河のほとんどは、実は可視光線や近赤外線では見えていないということ。

研究チームでは、今回見つかった初期宇宙の巨大銀河は、現在の宇宙に存在する巨大楕円銀河の祖先ではないかと推定しています。

巨大楕円銀河は銀河団の中心に存在していて、その質量は太陽の数兆倍にも及びます。

こうした巨大銀河が110億年前より昔の宇宙にこれほどたくさん存在するという事実は、これまでの銀河形成や銀河進化の理論では全く予想されていなかったこと。

現在広く受け入れられている、ダークマター(暗黒物質)によって宇宙の構造が形成されるというモデルでは、ビッグバンから20~30億年しかたっていない時代にこれほど多くの巨大天体を作ることはできません。

今回のアルマ望遠鏡の成果は、宇宙や銀河の進化に関する私たちの理解に対する挑戦状といえます。

銀河の進化を包括的に理解することに欠かせないのが、巨大楕円銀河の成り立ちを考えること。

アルマ望遠鏡での更なる詳細観測に、近い将来に打ち上げが予定されている“ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡”や赤外線天文衛星“SPICA”が加われば、この謎を解くヒントが得られるかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ

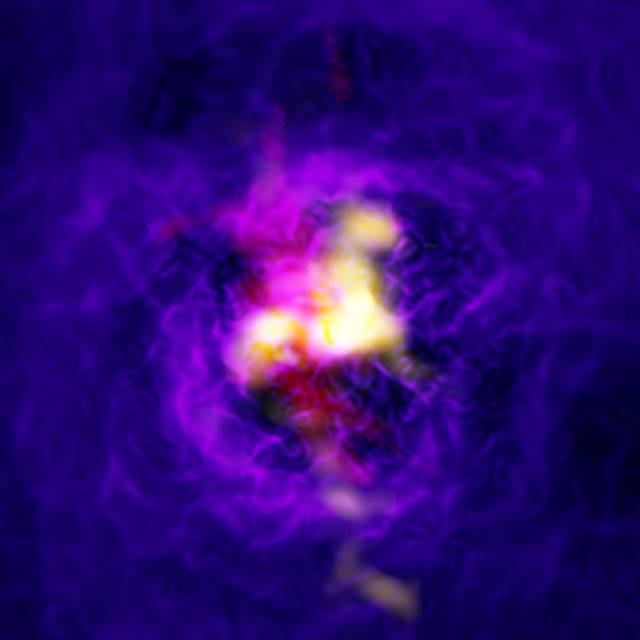

星の材料は超大質量ブラックホールによって銀河内を循環している

こうした銀河は可視光線や近赤外線では見えていないだけで、たくさん存在しているとすると…

このことは、これまでの銀河形成や銀河進化の理論では全く予想されていなかったこと。

ビッグバンから20~30億年しかたっていない時代にこれほど多くの巨大天体を作ることはできないんですねー

これまでの銀河形成論を再検討する必要があるのかもしれません。

|

遠い銀河は赤外線より波長の長いサブミリ波で観測

NASAのハッブル宇宙望遠鏡は、初期宇宙に存在する誕生直後の銀河や星形成の活発な銀河を観測する上で中心的な役割を果たしています。

でも、何でも観測できるわけではなく、ハッブル宇宙望遠鏡だと観測できる光の波長は可視光線から近赤外線までの範囲。

そう、どんな銀河でもハッブル宇宙望遠鏡で撮影できるわけではないんですねー

たとえば、活発な星形成が起こっている銀河では、寿命の短い大質量星がたくさん生まれ、それらが超新星爆発を起こして一生を終えるというサイクルが繰り返されています。

このため、終末期の星や超新星爆発から放出されたチリが銀河の中に大量に含まれています。

このような銀河では、星から出た光はチリに吸収され、暖められたチリから赤外線として再放出されるので、中間赤外線や遠赤外線と呼ばれる波長の長い赤外線でなければ銀河自体が「見えない」場合があります。

さらに、こうした銀河が初期宇宙に存在していると、宇宙膨張によって光の波長が引き伸ばされるので、さらに波長の長い電磁波でないと見えない可能性があります。

膨張する宇宙の中では、遠方の天体ほど高速で遠ざかっていくので、天体からの光が引き伸ばされてスペクトル全体が低周波側(色で言えば赤い方)にズレてしまう。この現象を赤方偏移といい、この量が大きいほど遠方の天体ということになる。

そのため、星形成の盛んな銀河を遠い過去の宇宙で見つけるためには、電波望遠鏡を使い、赤外線よりさらに波長の長いサブミリ波で観測する必要があるんですねー

110億年前の星形成が活発な銀河を発見

今回の研究で東京大学・国立天文台の研究チームが注目したのは、ハッブル宇宙望遠鏡が“CANDELS”というサーベイ観測プロジェクトで撮影した領域。

“CANDELS”は2010年から2013年にかけて行われた観測プロジェクト。

延べ4か月もの撮影時間を費やしたハッブル宇宙望遠鏡史上最大の観測プロジェクトでした。

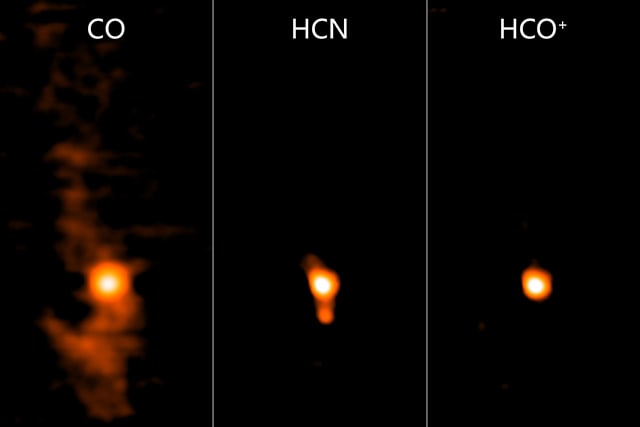

研究チームは“CANDELS”の撮影領域の中から、ハッブル宇宙望遠鏡の画像に写っておらず、NASAの赤外線天文衛星“スピッツァー”の画像には映っている正体不明の天体を63個選び出し、アルマ望遠鏡で詳細な観測行います。

すると、63個の天体のうち39個でサブミリ波が検出されたんですねー

観測データから、この39個はいずれも星形成が活発に行われている巨大銀河で、約110億年前より昔の初期宇宙に存在することが明らかになります。

|

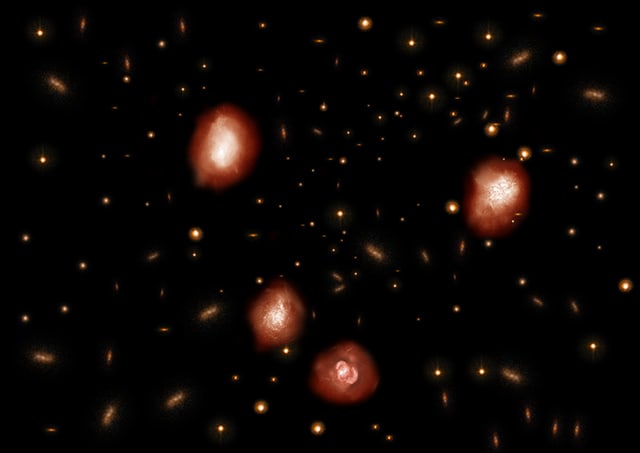

| 今回観測された領域。左がハッブル宇宙望遠鏡による画像で、1から4までの位置に今回新たに見つかった巨大星形成銀河がある。右がアルマ望遠鏡で撮影された、それぞれの銀河のサブミリ波画像。 |

でも、110億年前より昔の宇宙では巨大な銀河といえます。

また、これらの銀河で起こっている星形成のスピードは、天の川銀河の100倍に達していました。

|

| 今回見つかった初期宇宙の巨大銀河のイメージ図(図中の4つの大きな銀河)。 大量のチリを含み、銀河の内部では爆発的に星が生み出されている。 やがては巨大楕円銀河に進化すると考えられている。 |

初期銀河の巨大銀河は、現在の宇宙に存在する巨大楕円銀河の祖先かも

今回見つかった巨大星形成銀河の数と観測領域の広さから計算して分かったのは、こうした銀河は天球上で1平方度(満月約5個分)あたりに約530個も存在すること。

過去には、今回の銀河よりさらに10倍も星形成率が高い“モンスター銀河”も発見されています。

でも、今回の銀河の個数密度はこうした“モンスター銀河”より100倍も高いんですねー

このことから考えられるのは、宇宙誕生から20~30億年後の時代に存在する巨大星形成銀河のほとんどは、実は可視光線や近赤外線では見えていないということ。

研究チームでは、今回見つかった初期宇宙の巨大銀河は、現在の宇宙に存在する巨大楕円銀河の祖先ではないかと推定しています。

巨大楕円銀河は銀河団の中心に存在していて、その質量は太陽の数兆倍にも及びます。

こうした巨大銀河が110億年前より昔の宇宙にこれほどたくさん存在するという事実は、これまでの銀河形成や銀河進化の理論では全く予想されていなかったこと。

現在広く受け入れられている、ダークマター(暗黒物質)によって宇宙の構造が形成されるというモデルでは、ビッグバンから20~30億年しかたっていない時代にこれほど多くの巨大天体を作ることはできません。

今回のアルマ望遠鏡の成果は、宇宙や銀河の進化に関する私たちの理解に対する挑戦状といえます。

銀河の進化を包括的に理解することに欠かせないのが、巨大楕円銀河の成り立ちを考えること。

アルマ望遠鏡での更なる詳細観測に、近い将来に打ち上げが予定されている“ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡”や赤外線天文衛星“SPICA”が加われば、この謎を解くヒントが得られるかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ

星の材料は超大質量ブラックホールによって銀河内を循環している