宇宙における金やプラチナ、レアアースなどの起源は天文学・宇宙物理学の長年の未解決問題になっています。

でも、そのような現象で実際にどのような元素が合成されるのでしょうか?

このことは、まだ明らかになっていないんですねー

すると、ランタンとセリウムという一部のレアアースが、中性子星の合体で実際に観測された赤外線スペクトルの特徴を説明できることが分かってきました。

宇宙における元素の起源の理解を大きく進めることになりそうです。

例えば、炭素や酸素などの元素は恒星の中心部で核融合反応によって合成されたことが分かっています。

でも、鉄より重い元素は恒星の中心部では生成されないんですねー

それは、鉄の核融合反応ではエネルギーが放出されず、鉄を生成するようになった恒星は自重を支えきれずに超新星爆発を起こしてしまうからです。

このため、鉄よりも重い元素は赤色巨星におけるs過程、超新星爆発、中性子星同心の合体といった様々なルートで合成されたと推定されています。

ただ、どの反応がどれくらいの割合で元素を生み出しているのかは、まだよく分かっていません。

この時、中性子星の一部が宇宙空間に吹き飛ばされ、可視光から赤外線にかけて輝く現象“キロノバ”が見られると考えられていました。

2017年8月には連星中性子星合体からの重力波“GW170817”に伴って“キロノバ”が観測され、中性子星合体で確かに重元素が合成されていることを確認。

でも、中性子星で合成された元素の種類や量は明らかになっていませんでした。

個々の元素は決まった波長の光を吸収する性質があるので、スペクトルに見られる吸収線を調べることで、元素の種類を直接特定することができるんですねー

ただ、中性子星同士の合体では物質が光速の数パーセント以上という速度で宇宙空間へと放出されていくので、光のドップラー効果で波長がズレてしまい、元素の特定は非常に困難になります。

また、重い元素はこの宇宙に少ないので、重い元素のスペクトルがどのような性質を持っているのかも正確には明らかになっていません。

このため、光のドップラー効果によって生じたスペクトルデータのズレを補正しようにも、どのように解釈すればよいのか分からないケースも多数あります。

そのうえ、重い元素は絶対量が少なくても、その種類はきわめて多様であると予測されています。

元素それぞれのスペクトルデータは重なってしまうため、どの値がどの元素を示すのかが分からなくなってしまうことも…

このことも解析を難しくさせている理由になっています。

中性子星合体“GW170817”に伴って観測された“キロノバ”では詳細なスペクトルが得られていて、可視光域では、これまでにストロンチウム(Sr、原子番号38番)の兆候が報告されています。

でも、赤外線領域には解読できない吸収線の特徴が残されていました。

そこで、東北大学や核融合科学研究所、東京大学、マックスプランク研究所の研究者からなるグループが行ったのは、“キロノバ”のスペクトルを解読するため、すべての重元素がどの波長にどのような吸収線を作るかを網羅するような調査でした。

そして、国立天文台の天文学専用スーパーコンピュータ“アテルイⅡ”を用いて詳細な数値シミュレーションを行い“キロノバ”のスペクトルを計算。

その結果、ランタン(La、原子番号57番)とセリウム(Ce、原子番号58番)という一部のレアアースが“キロノバ”の赤外線スペクトルに吸収線を作ること。

さらに、中性子星合体“GW170817”のスペクトルに見えていた吸収線の特徴がそれらのレアアースによって見事に説明できることが分かりました。

これにより、実際に中性子星合体でランタンとセリウムというレアアースが合成されたことが初めて直接特定されたことになりました。

理論演算値は3.087ペタフトップスで、天文学の数値計算専用機としては世界最速です。

「勇猛果敢に宇宙の謎に挑んでほしい」という願いが込められています。

本研究では、“アテルイⅡ”の約400コアを用いて、“キロノバ”のスペクトルの細かい特徴を高速にシミュレーションしています。

今回の結果は、私たちが宇宙の重元素合成の証拠を“キロノバ”のスペクトルから直接得られることを示しています。

これは、他の“キロノバ”の観測データにも適用できる可能性があります。

そこで期待されるのは、重力波の観測が進むことで、より多くの中性子星の合体が観測されること。

さらに、今回の研究で確立した手法を用いることで、検出できなかったアクチノイドなど、より多数の元素の発見につながる可能性もあります。

宇宙における重元素の起源の理解が、大きく進むことが期待されますね。

こちらの記事もどうぞ

レアアースとは、ランタノイド元素(原子番号57~71番)とスカンジウム(Sc、原子番号21番)、イットリウム(Y、原子番号39番)の17元素の総称。希土類元素とも言う。工業的に重要で、例えばランタンやセリウムは光学レンズ、ガラス研磨剤、蛍光体などに用いられている。

このレアアースの起源になる天体として有力視されているものに中性子星の合体現象があります。でも、そのような現象で実際にどのような元素が合成されるのでしょうか?

このことは、まだ明らかになっていないんですねー

中性子星は、質量の大きい恒星が進化した後に残る天体の一種。半径10キロメートル程度の大きさに地球の約50万倍の質量が詰まっていて、非常に密度が高い天体。

今回の研究では、中性子星合体からの光のスペクトルを解読するため、全ての重元素の性質を網羅するように調べ、国立天文台のスーパーコンピュータ“アテルイⅡ”を用いて詳細な数値シミュレーションを実施。すると、ランタンとセリウムという一部のレアアースが、中性子星の合体で実際に観測された赤外線スペクトルの特徴を説明できることが分かってきました。

スペクトルは、光の波長ごとの強度分布。元素が特定の波長の光を吸収すると、その波長での光の強度が弱まり、吸収線として観測される。

このことは、個々のレアアースが中性子星の合体で作られた初めての直接的な証拠。宇宙における元素の起源の理解を大きく進めることになりそうです。

|

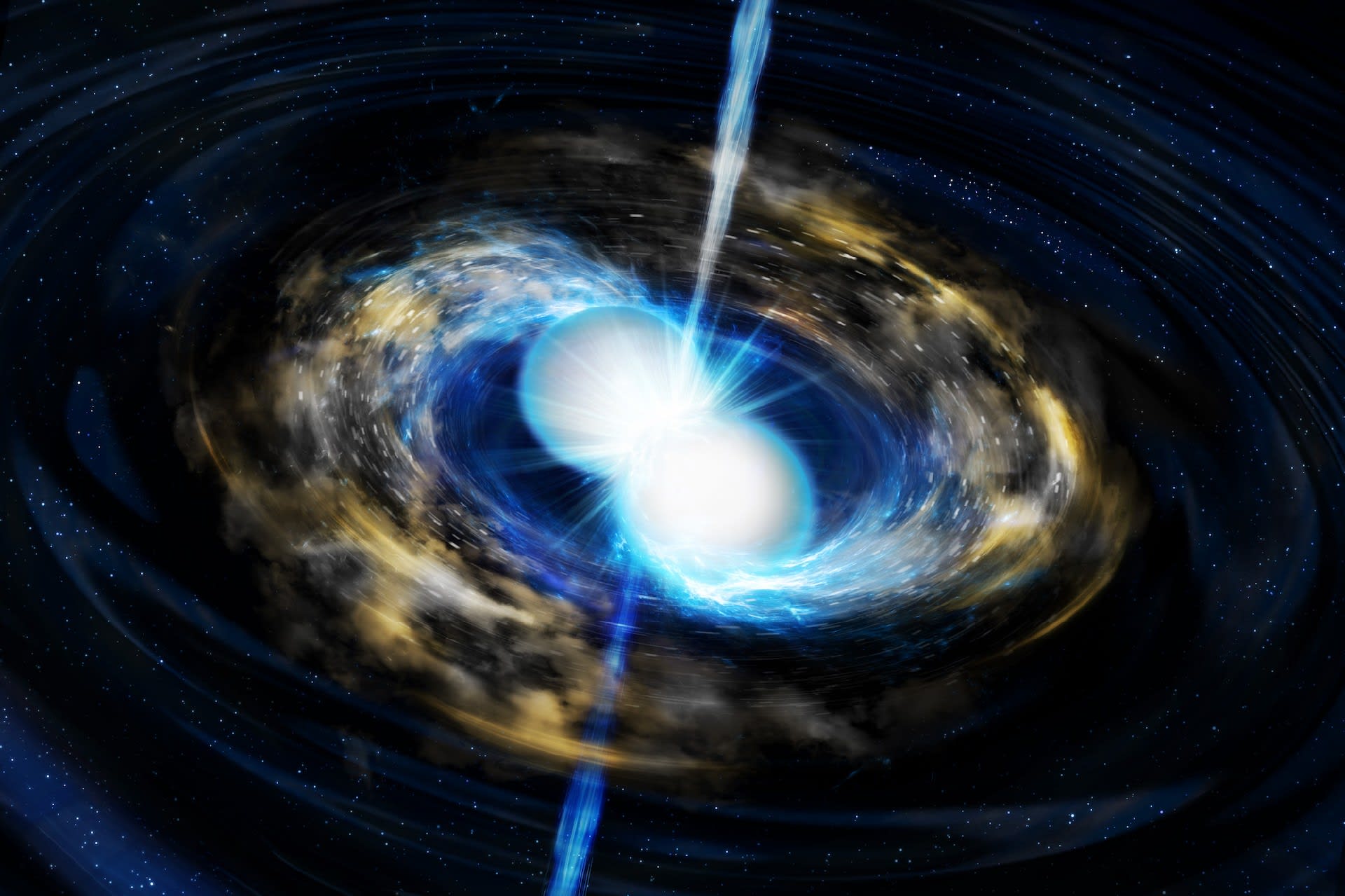

| 中性子星の合体と“キロノバ”のイメージ図。(Credit: 東北大学) |

鉄よりも重い元素はどうやって作られる?

地球や生物を構成するすべての元素は、宇宙のどこかで作られたものです。例えば、炭素や酸素などの元素は恒星の中心部で核融合反応によって合成されたことが分かっています。

でも、鉄より重い元素は恒星の中心部では生成されないんですねー

それは、鉄の核融合反応ではエネルギーが放出されず、鉄を生成するようになった恒星は自重を支えきれずに超新星爆発を起こしてしまうからです。

このため、鉄よりも重い元素は赤色巨星におけるs過程、超新星爆発、中性子星同心の合体といった様々なルートで合成されたと推定されています。

ただ、どの反応がどれくらいの割合で元素を生み出しているのかは、まだよく分かっていません。

重元素を作る中性子星の合体

宇宙には中性子ばかりでできた“中性子星”という天体が存在していて、二つの中性子星が対になっていると、重力波を放って合体することが知られています。一般相対性理論によると、中性子星のような高密度な天体の周りでは時空(時間と空間)が歪んでいる。このような高密度な天体が運動することで、歪みが波として宇宙空間に伝播する。これを重力波という。

このような中性子星同士が衝突して合体すると、瞬間的に発生する高温高圧によって核反応が進行し、重い元素が生成されると考えられています。この時、中性子星の一部が宇宙空間に吹き飛ばされ、可視光から赤外線にかけて輝く現象“キロノバ”が見られると考えられていました。

2017年8月には連星中性子星合体からの重力波“GW170817”に伴って“キロノバ”が観測され、中性子星合体で確かに重元素が合成されていることを確認。

でも、中性子星で合成された元素の種類や量は明らかになっていませんでした。

キロノバは、中性子星の連星または中性子星とブラックホールの連星が融合することによって発生すると考えられている爆発現象。白色矮星への質量降着による爆発で生じる新星(ノバ)の約1000倍の明るさに達することからキロノバと呼ばれる。超新星(スーパーノバ)と比べると10分の1から100分の1程度の明るさになる。中性子を多く持つ鉄より重い元素のほぼ半分を合成すると考えられている。

光のスペクトルを用いて重元素の種類を調べる

一般に、宇宙にある天体に含まれる元素の種類を調べるには、光のスペクトルを用います。個々の元素は決まった波長の光を吸収する性質があるので、スペクトルに見られる吸収線を調べることで、元素の種類を直接特定することができるんですねー

ただ、中性子星同士の合体では物質が光速の数パーセント以上という速度で宇宙空間へと放出されていくので、光のドップラー効果で波長がズレてしまい、元素の特定は非常に困難になります。

光を放つ天体が高速で遠ざかっていくと、天体からの光が引き伸ばされてスペクトル全体が低周波側(色で言えば赤い方)にズレてしまう。この現象を赤方偏移と言う。また、近づいてくる天体からの光のスペクトルが、波長の短い方(色で言えば青い色)にズレる現象を青方偏移という。天体の運動速度が速いほど観測波長の変化(ズレ)が大きくなる。このことを光のドップラー効果と言う。

|

| 温度が5700℃、速度が光速の16%と仮定したとき、観測できる可能性のある計算上のスペクトルデータ(青線)。データには吸収されたことを示す凹みがいくつかの部分にあり、矢印はカルシウム(青)、ストロンチウム(赤)、ランタン(ピンク)、セリウム(黄)を示している。(Credit: Domoto, et.al.) |

このため、光のドップラー効果によって生じたスペクトルデータのズレを補正しようにも、どのように解釈すればよいのか分からないケースも多数あります。

そのうえ、重い元素は絶対量が少なくても、その種類はきわめて多様であると予測されています。

元素それぞれのスペクトルデータは重なってしまうため、どの値がどの元素を示すのかが分からなくなってしまうことも…

このことも解析を難しくさせている理由になっています。

中性子星合体“GW170817”に伴って観測された“キロノバ”では詳細なスペクトルが得られていて、可視光域では、これまでにストロンチウム(Sr、原子番号38番)の兆候が報告されています。

でも、赤外線領域には解読できない吸収線の特徴が残されていました。

そこで、東北大学や核融合科学研究所、東京大学、マックスプランク研究所の研究者からなるグループが行ったのは、“キロノバ”のスペクトルを解読するため、すべての重元素がどの波長にどのような吸収線を作るかを網羅するような調査でした。

そして、国立天文台の天文学専用スーパーコンピュータ“アテルイⅡ”を用いて詳細な数値シミュレーションを行い“キロノバ”のスペクトルを計算。

その結果、ランタン(La、原子番号57番)とセリウム(Ce、原子番号58番)という一部のレアアースが“キロノバ”の赤外線スペクトルに吸収線を作ること。

さらに、中性子星合体“GW170817”のスペクトルに見えていた吸収線の特徴がそれらのレアアースによって見事に説明できることが分かりました。

これにより、実際に中性子星合体でランタンとセリウムというレアアースが合成されたことが初めて直接特定されたことになりました。

国立天文台の天文学専用スーパーコンピュータ

本研究の数値シミュレーションには、国立天文台のスーパーコンピュータ“アテルイⅡ”が使用されました。理論演算値は3.087ペタフトップスで、天文学の数値計算専用機としては世界最速です。

1ペタは10の15乗、フロップスはコンピュータが1秒間に処理可能な演算回数を示す単位。

岩手県奥州にある国立天文台水沢キャンパスに設置されていて、平安時代に活躍したこの土地の英雄アテルイにあやかり命名。「勇猛果敢に宇宙の謎に挑んでほしい」という願いが込められています。

本研究では、“アテルイⅡ”の約400コアを用いて、“キロノバ”のスペクトルの細かい特徴を高速にシミュレーションしています。

|

| 国立天文台の天文学専用スーパーコンピュータ“アテルイⅡ”(Credit: 国立天文台) |

これは、他の“キロノバ”の観測データにも適用できる可能性があります。

そこで期待されるのは、重力波の観測が進むことで、より多くの中性子星の合体が観測されること。

さらに、今回の研究で確立した手法を用いることで、検出できなかったアクチノイドなど、より多数の元素の発見につながる可能性もあります。

宇宙における重元素の起源の理解が、大きく進むことが期待されますね。

こちらの記事もどうぞ