今回、国際研究チームは、地球上に点在する電波望遠鏡を組み合わせて同時に観測を行う超長基線電波干渉“VLBI”技術を用いて、極めて明るい電波源“3C 273”から噴き出すジェットの最深部の構造をとらえることに成功したんですねー

歴史上初めて発見されたクエーサが“3C 273”です。

その中心部から噴き出すジェットは過去数十年に渡って精力的に研究されてきました。

今回、研究チームが実施したのは、この“3C 273”に対する様々な周波数帯での国際的なVLBI観測でした。

これまで詳しく観測されていなかった最深部から、母銀河を超える先端部に至るまでの様々な空間スケールに渡ってジェットの「形状」を詳しく調べています。

その結果、クエーサーのジェットが絞り込まれている様子が初めてとらえられ、その絞り込みがブラックホールの重力が支配する領域を超えるほど遠方にまで及んでいることを発見しました。

このことは、中心部の活動性が高いクエーサーにおけるジェットの絞り込みの様子を明確に示した初めての成果になるようです。

超大質量ブラックホールには様々な活動性を示すものがあります。

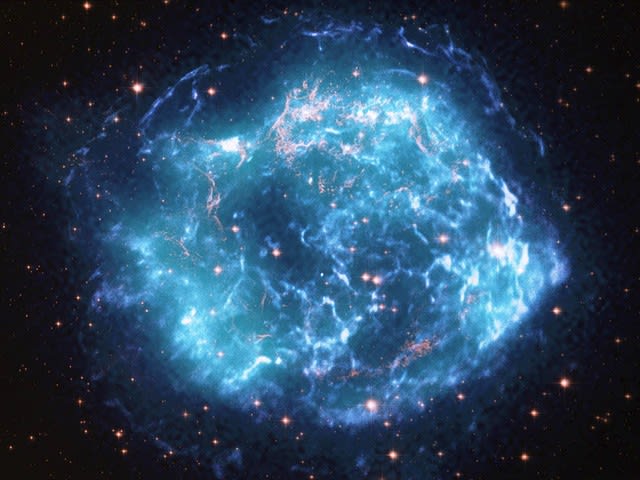

中でも“クエーサー”は、ブラックホールの強い重力によって大量のガスが落ち込むことで極めて明るく輝く天体です。

これにより、クエーサーの最深部にあるプラズマジェットの様子を明らかにしています。

活動的な超大質量ブラックホールからは、しばしば“ジェット”と呼ばれる強力なプラズマ流が噴出します。

ジェットのプラズマ流は非常に細く絞られ、その速度はほぼ光速にまで達しています。

ジェットは過去数10年に渡って精力的に研究されてきましたが、その形成過程は未だに謎に包まれています。

ジェットはそのプラズマ流が細く絞られることによって、しばしば母銀河の外側にまで到達し、銀河の進化や周辺環境にまで大きな影響を与えていると考えられています。

でも、このジェットがどのようにして、またどこで細く絞られているのでしょうか?

その様子は未だ完全には分かっていないんですねー

この画期的な観測が実現できたのは、国際ミリ波VLBI観測網“GMVA”とチリのアタカマ砂漠にあるアルマ望遠鏡“ALMA”を組み合わせた“GMVA+ALMA”と呼ばれる国際的な電波観測網のおかげでした。

研究チームは、“3C 273”のジェット全体の形状を測定するために、欧米の高感度VLBI観測網“HSA”による多波長観測も実施。

ジェットを異なる空間スケールで撮影しています。

“3C 273”はクエーサーから噴出するジェットを研究する上で、近傍に位置する最も理想的な天体でした。

でも、このような近傍のクエーサーであっても、強力なプラズマ流が形作られる中心部の構造を、これまで詳しく見ることはできませんでした。

今回撮影された“3C 273”の画像では、クエーサーから噴出するジェットの最も内側の領域が初めてとらえられました。

さらに、研究チームが見つけたのは、噴出するプラズマ流の開口角が中心から広範囲にわたって徐々に狭まっていき、細く絞られていくこと。

これにより、ジェットの絞り込みが起きている領域は、中心の超大質量ブラックホールの重力が影響する領域を超えるはるか遠方まで続いていることが明らかになりました。

非常に活動的なクエーサーにおいて、ジェットの強力なプラズマ流が広範囲にわたって徐々に絞り込まれていたことはとても興味深いことでした。

このようなジェットの絞り込みの様子は、近傍のより暗く活動度の低い超大質量ブラックホールで、これまで発見されてきました。

なぜ、活動性の全く異なる超大質量ブラックホールで、同じようにジェットが絞り込まれるのでしょうか?

このことは、今回の観測で新たに浮かび上がった謎になっています。

国際ミリ波VLBI観測網とアルマ望遠鏡が、超長基線電波干渉“VLBI”技術を用いて大陸間をまたいで組み合わされたことで、極めて高い感度と空間分解能を実現し、遠方に位置する天体の詳細な情報を得ることができました。

このアルマ望遠鏡を用いたVLBI観測を実現させたのが“ALMA Phasing Project (APP)”と呼ばれる国際プロジェクトでした。

マサチューセッツ工科大学ヘイスタック観測所が主導し、国立天文台も大きく貢献したAPPプロジェクトによって、アルマ望遠鏡をミリ波帯で世界最高感度を持つVLBI観測局にするための観測機器およびソフトウェアが開発されています。

アルマ望遠鏡がミリ波帯のVLBI観測に参加することで、観測網全体の分解能と感度を大幅に向上させることが可能になります。

これにより、ブラックホールの科学研究に革新的な進展をもたらしました。

この技術によって超大質量ブラックホールを初めて撮影することに成功し、さらに今ではブラックホールがどのようにジェットを発生させているのか、その極めて詳細な様子を観測できるようになりました。

今回の研究成果は、様々な超大質量ブラックホールから噴出するジェットの絞り込み過程の解明に向けて、新たな扉を開いたと言えます。

さらに、今後の高い周波数帯での観測により可能になってくるのが、遠方のクエーサーや他の超大質量ブラックホールの詳細な構造を調べることです。

超大質量ブラックホールから噴き出すジェットの発見から100年以上が経ちました。

でも、その形成メカニズムはいまだに解明されていないんですねー

国際ミリ波VLBI観測網“GMVA”とアルマ望遠鏡“ALMA”による今回の観測で、形成メカニズムの理解は進展しました。

将来さらに高い解像度で観測することで、これまで以上に深い理解を目指すそうですよ。

使用したVLBI観測網

国際ミリ波VLBI観測網“GMVA”

こちらの記事もどうぞ

歴史上初めて発見されたクエーサが“3C 273”です。

その中心部から噴き出すジェットは過去数十年に渡って精力的に研究されてきました。

今回、研究チームが実施したのは、この“3C 273”に対する様々な周波数帯での国際的なVLBI観測でした。

これまで詳しく観測されていなかった最深部から、母銀河を超える先端部に至るまでの様々な空間スケールに渡ってジェットの「形状」を詳しく調べています。

その結果、クエーサーのジェットが絞り込まれている様子が初めてとらえられ、その絞り込みがブラックホールの重力が支配する領域を超えるほど遠方にまで及んでいることを発見しました。

このことは、中心部の活動性が高いクエーサーにおけるジェットの絞り込みの様子を明確に示した初めての成果になるようです。

遠く離れた場所にある複数の電波望遠鏡が協力して同時に観測を行うと、口径の大きい電波望遠鏡を使うのと同様の性能を得ることができる。このように複数の電波望遠鏡の観測データを合成して、一つの観測データとして扱う手法を“VLBI(Very Long Baseline Interferometry : 超長基線電波干渉計)”という。

極めて明るく輝く天体

ほぼすべての銀河の中心には、太陽の数100万倍から数10億倍の質量を持つ超大質量ブラックホールが存在しています。超大質量ブラックホールには様々な活動性を示すものがあります。

中でも“クエーサー”は、ブラックホールの強い重力によって大量のガスが落ち込むことで極めて明るく輝く天体です。

クエーサーは、銀河中心にある超大質量ブラックホールに物質が落ち込むことで生み出される莫大なエネルギーによって輝く天体。遠方にあるにもかかわらず明るく見える。

今回の研究で観測しているのは、おとめ座の方向に位置する人類が初めて発見したクエーサー“3C 273”。これにより、クエーサーの最深部にあるプラズマジェットの様子を明らかにしています。

活動的な超大質量ブラックホールからは、しばしば“ジェット”と呼ばれる強力なプラズマ流が噴出します。

ジェットのプラズマ流は非常に細く絞られ、その速度はほぼ光速にまで達しています。

ジェットは過去数10年に渡って精力的に研究されてきましたが、その形成過程は未だに謎に包まれています。

ジェットはそのプラズマ流が細く絞られることによって、しばしば母銀河の外側にまで到達し、銀河の進化や周辺環境にまで大きな影響を与えていると考えられています。

でも、このジェットがどのようにして、またどこで細く絞られているのでしょうか?

その様子は未だ完全には分かっていないんですねー

クエーサーから噴出するジェット

今回の新たな観測では、クエーサーから噴出するジェットが細く絞られている最深部の領域が初めて明らかになっています。この画期的な観測が実現できたのは、国際ミリ波VLBI観測網“GMVA”とチリのアタカマ砂漠にあるアルマ望遠鏡“ALMA”を組み合わせた“GMVA+ALMA”と呼ばれる国際的な電波観測網のおかげでした。

研究チームは、“3C 273”のジェット全体の形状を測定するために、欧米の高感度VLBI観測網“HSA”による多波長観測も実施。

ジェットを異なる空間スケールで撮影しています。

“3C 273”はクエーサーから噴出するジェットを研究する上で、近傍に位置する最も理想的な天体でした。

でも、このような近傍のクエーサーであっても、強力なプラズマ流が形作られる中心部の構造を、これまで詳しく見ることはできませんでした。

今回撮影された“3C 273”の画像では、クエーサーから噴出するジェットの最も内側の領域が初めてとらえられました。

さらに、研究チームが見つけたのは、噴出するプラズマ流の開口角が中心から広範囲にわたって徐々に狭まっていき、細く絞られていくこと。

これにより、ジェットの絞り込みが起きている領域は、中心の超大質量ブラックホールの重力が影響する領域を超えるはるか遠方まで続いていることが明らかになりました。

非常に活動的なクエーサーにおいて、ジェットの強力なプラズマ流が広範囲にわたって徐々に絞り込まれていたことはとても興味深いことでした。

このようなジェットの絞り込みの様子は、近傍のより暗く活動度の低い超大質量ブラックホールで、これまで発見されてきました。

なぜ、活動性の全く異なる超大質量ブラックホールで、同じようにジェットが絞り込まれるのでしょうか?

このことは、今回の観測で新たに浮かび上がった謎になっています。

ミリ波帯のVLBI観測

今回、新たに得られた“3C 273”ジェットの極めて高解像度の画像は、アルマ望遠鏡が観測に参加したことによりもたらされたものです。国際ミリ波VLBI観測網とアルマ望遠鏡が、超長基線電波干渉“VLBI”技術を用いて大陸間をまたいで組み合わされたことで、極めて高い感度と空間分解能を実現し、遠方に位置する天体の詳細な情報を得ることができました。

このアルマ望遠鏡を用いたVLBI観測を実現させたのが“ALMA Phasing Project (APP)”と呼ばれる国際プロジェクトでした。

マサチューセッツ工科大学ヘイスタック観測所が主導し、国立天文台も大きく貢献したAPPプロジェクトによって、アルマ望遠鏡をミリ波帯で世界最高感度を持つVLBI観測局にするための観測機器およびソフトウェアが開発されています。

アルマ望遠鏡がミリ波帯のVLBI観測に参加することで、観測網全体の分解能と感度を大幅に向上させることが可能になります。

これにより、ブラックホールの科学研究に革新的な進展をもたらしました。

この技術によって超大質量ブラックホールを初めて撮影することに成功し、さらに今ではブラックホールがどのようにジェットを発生させているのか、その極めて詳細な様子を観測できるようになりました。

今回の研究成果は、様々な超大質量ブラックホールから噴出するジェットの絞り込み過程の解明に向けて、新たな扉を開いたと言えます。

さらに、今後の高い周波数帯での観測により可能になってくるのが、遠方のクエーサーや他の超大質量ブラックホールの詳細な構造を調べることです。

超大質量ブラックホールから噴き出すジェットの発見から100年以上が経ちました。

でも、その形成メカニズムはいまだに解明されていないんですねー

国際ミリ波VLBI観測網“GMVA”とアルマ望遠鏡“ALMA”による今回の観測で、形成メカニズムの理解は進展しました。

将来さらに高い解像度で観測することで、これまで以上に深い理解を目指すそうですよ。

使用したVLBI観測網

国際ミリ波VLBI観測網“GMVA”

こちらの記事もどうぞ