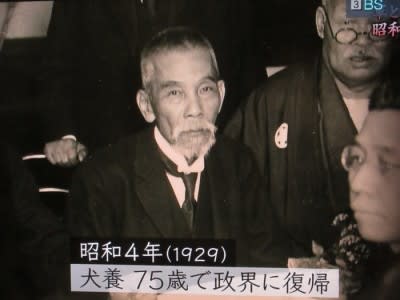

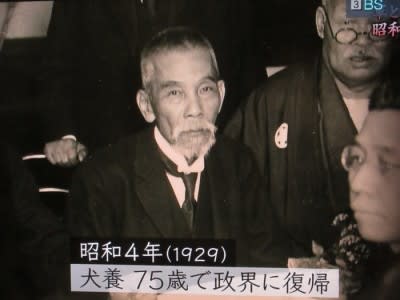

日時・NHKBS「英雄たちの選択・5・15事件」 2021.5.12 20:00~21:00

広い岡山平野で、岡山市と倉敷市の市境ふきんに犬養木堂生家がある。

今は地域の人により記念館として保存され、憲政の資料館も兼ねている。

昨日、NHKで木堂の番組があったので見た。

一口に言って、60分では番組構成に無理があった。時間が足りない。

新聞の番組表には「5・15事件」と載っていたが、それにしぼっった番組作りの方がよかった。

なぜなら、

木堂先生の政治キャリアは非常に長く、明治憲法の第一回選挙から、大正、昭和とつづいて、

最後は5・15事件で幕を閉じた。

番組は長年の事件や活動を羅列したため、見て理解する方も頭が分散してしまった。

尾崎行雄と憲政活動。

宮崎滔天と大陸での孫文ほか人脈、その経過。

普通選挙。

軍国主義やテロの横行。

自身が失政した統帥権干犯問題。

最後は首相に上りつめたが、間もなく「話せばわかる」の言葉を残して死んだ。

やはり木堂先生をテレビで放送となれば、NHK大河ドラマが一番適しているように思う。

すくなくても1年間は必要。

岡山県内では戦国時代の”後北条”や、幕末の”山田方谷”の運動があるが、

”犬養木堂”の方がいい。

なにより歴史としての重要度が、北条や方谷とは、まったく比較にもならない。

弱者によりそった一生は称えられ、

親や祖父母が生きた時代を、リーダーとしてどのように悩み・指導・決断したのか

国民は知りたい、知らなければいけない、と思っている。

広い岡山平野で、岡山市と倉敷市の市境ふきんに犬養木堂生家がある。

今は地域の人により記念館として保存され、憲政の資料館も兼ねている。

昨日、NHKで木堂の番組があったので見た。

一口に言って、60分では番組構成に無理があった。時間が足りない。

新聞の番組表には「5・15事件」と載っていたが、それにしぼっった番組作りの方がよかった。

なぜなら、

木堂先生の政治キャリアは非常に長く、明治憲法の第一回選挙から、大正、昭和とつづいて、

最後は5・15事件で幕を閉じた。

番組は長年の事件や活動を羅列したため、見て理解する方も頭が分散してしまった。

尾崎行雄と憲政活動。

宮崎滔天と大陸での孫文ほか人脈、その経過。

普通選挙。

軍国主義やテロの横行。

自身が失政した統帥権干犯問題。

最後は首相に上りつめたが、間もなく「話せばわかる」の言葉を残して死んだ。

やはり木堂先生をテレビで放送となれば、NHK大河ドラマが一番適しているように思う。

すくなくても1年間は必要。

岡山県内では戦国時代の”後北条”や、幕末の”山田方谷”の運動があるが、

”犬養木堂”の方がいい。

なにより歴史としての重要度が、北条や方谷とは、まったく比較にもならない。

弱者によりそった一生は称えられ、

親や祖父母が生きた時代を、リーダーとしてどのように悩み・指導・決断したのか

国民は知りたい、知らなければいけない、と思っている。