先週、この夏4回目の藍の生葉染めを体験する機会をいただきました。

藍を提供してくださったのは、今年初めて手に入れた種をまいた知人。市街地にお住いの彼女がこの春から豊田市山間地に借りた畑の一角に蒔いた種から、見事な藍が成長しました。葉の大きさが半端でない。肥料はほとんどやらなかったそうですが、燻炭を結構撒いたのが功を奏したかもしれないとのこと。もちろん無農薬ですが、虫の食った後は見当たりません。

藍は開花直前。一本だけ、可憐な花をつけていました。

刈り入れに最適のときです。

朝刈り取り、水を張ったポリ容器に入れて、この日体験場所として提供を申し出てくださった地元在住の知人宅へ直行。

すぐに葉をむしって、やはり水を張ったたらいに入れます。生葉染めはとにかく鮮度が命だそうで、水に浸けて新鮮さをたもったままの作業をつづけます。

この日は、生葉を水の中でもんで煮汁を出す染め方法と、前回足助で体験した塩もみ法、それに藍の生葉と乾燥葉で化粧水を作り、藍のエキスを入れた石鹸も作る、という欲張りのスケジュールを立てました。

まず、生葉もみもみ法の開始。桶の中で各自計った生葉と水を入れ、ひたすらもみだします。私はミキサーを使ってしか体験したことのないこの方法。ミキサーより熱がかからないのがいい点のようです。思ったより早く、泡が出てきて、モロヘイヤスープのようなドロッとした液体に変わりました。液はきれいな緑色。

全体が浸かるようにラップをして、重しをして15分ほど放置。

液の中に入れた絹布は緑色なのですが、時間がたつにつれて青緑色に変化。空気に触れさせると徐々に青色に変わります。

変化してきたら、水洗い。さらに青い色に変化します。

美しい色になりました! 濡れた状態なのでだいぶ濃いのですが、乾くとかなり色は薄れます。でも、いい感じ。この夏そめたうちで、最もきれいな水色になったように思います。

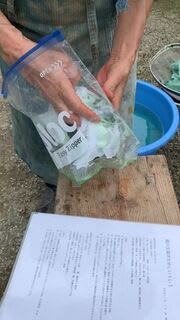

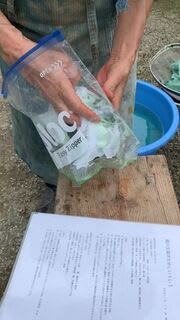

こちらは塩もみ。前回は袋が小さすぎたので、今回は大きめの袋を用意して、布の重さの10倍ほどの生葉と7%ほどの塩を入れて袋の空気を抜いて口を閉め、もみもみ。青い汁が出てきたら、お湯で濡らした絹布を袋の中の生葉の塊を包み込むようにして入れ、もみ始めます。ときどき布を動かして、まんべんなく葉や液が布につかるようにします。

数分後、袋の空気を入れて、そのあと布を取り出し、水でもみもみ法と同様に空気に触れさせてから水洗いします。

濃い! 前回は小さな袋で行ったため、むらが相当できましたが、今度は成功です。全く同じ絹布ではないので、比べにくいのですが、水でもみもみ法より塩もみ法のほうが濃くなる気がしました。

会場を提供くださった知人が、ウールを液に入れました。

薄い色しかつきません。後日、ウールを生葉藍で染める場合は、少し温度を入れたほうがいいと知りました。いつか試してみたい。

とても濃い青は、絹の手袋。やはり、編んだもののほうが細かい織りの布より浸透性がいいので濃い色になるようです。

こちらは、藍を提供してくれた知人が持参した、蚕の作った絹のうちわ。液に浸けたらちゃんとよく染まりました。

さて次は石鹸づくり。天然石鹸を作っている友人に尋ねて、石鹸下地というものを手に入れて実験。下地100gに対して藍の生葉エキス(水でもみもみ法でしぼった汁)を15g加えてこれももみます。藍の液は湯せんしてあたためました。こうしたほうが下地になじみやすいらしい。かなりもみましたが、なかなか粒がとけません。だまをのこしたまま、作業終了。今度作るときは、ざるで振るうなどして粉を細かくしておいたほうが良いようです。

下の写真は、友人のお友達が今年作った石鹸。作り方は同じですが、じょうず。

今度は藍の葉の化粧水づくりです。葉っぱで、濃いめのハーブティーを作り、漉したら冷まして、グリセリンを10%入れるだけ。

乾燥葉と生葉の両方で作ってみました。

左の濃いほうが乾燥葉、右が生葉です。冷蔵庫に入れても2週間ほどしか持たないので、乾燥葉をためておいてその都度作る化粧水です。この日から一週間、肌につけていますが、効果のほどはわかりません。

午前中で作業終了の予定がすっかりおそくなったので、どどめきの里の五平餅でお昼ごはん。

みそ汁とおかずをごちそうになりました。どれも美味でしたが、特に右端のシソ味噌がおいしかった。いま、うちの野原に赤紫蘇が自生しているので、作ってみようと思います。

おまけに作ってくださった、藍のお浸し。生で食べると苦みがありますが、ゆでて鰹節と醤油をかけると、苦みはかなり薄れるようです。十分食べられる味でした。

藍染めに必要なのは、光と水と空気なのだそうですが、この日はあいにくの曇り空。時折雨も降りました。でも、十分満足できる水色が生まれ、感激。

ところで藍の生葉染めは、動物性の布、特に絹しか染まらないと言われていますが、この日一緒に染めを楽しんだ知人のお譲さんが白い木綿のソックスを液に浸けたら、まずまずの色が付きました。一度はいた後の写真がこちら。薄れてはいますが、ある程度の水色は残っています。

藍の生葉染めの不思議、この夏はほんとに堪能しました。あとは、うちで育てたわずかの藍で沈殿藍をつくる仕事が残っています。初めての試みです。うまくいくといいな。

午前中に終える予定でしたが、作業が長引き、きゅきょお昼を挟むことになりました。