2016年10月 福井県海浜自然センター( 福井県三方上中郡若狭町)

福井県若狭町の福井県海浜自然センターは目の前に広がる若狭湾や若狭の自然にフォーカスした学習展示施設で、入館も無料という嬉しいスポットでした。

1階、2階に水族施設があって、若狭の海に棲む生き物たちを観察することができました。

タッチングプールでは餌のオキアミ(有料)をあげることもできましたよ!

福井県海浜自然センターは若狭湾国定公園の豊かな海やラムサール条約の登録湿地となった三方五湖の自然を学び、体験することを目的に1999年の海の日に開館しました。

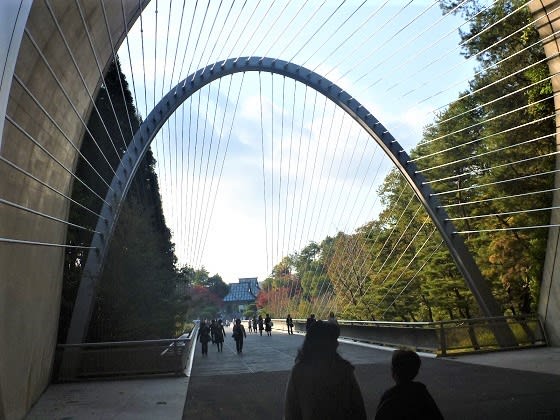

2016年11月 MIHO ミュージアム(滋賀県甲賀市)

ミホミュージアムは公益財団法人秀明文化財団が運営する美術館で、1997年に信楽の山中に開館しました。

駐車場、レセプションセンターから美術館まではこんなトンネルを通って行きます。

コンクリ打ちっぱなしのトンネルじゃなく、内壁に張られた銀色のプレートが間接照明に照らされて金属光沢を放ち、まるでSF映画のワンシーンのようです。

トンネルを抜けると吊り橋を通って美術館に到着。桃源郷をイメージして建設されたというこの建築構成はかなりインパクトがあります

奥に見える建物が美術館の入り口。

このミホミュージアムはパリのルーヴル美術館の中庭に建つガラスと金属で作られたピラミッド(ルーヴル・ピラミッド)で有名な建築家 I.M.ペイ氏の設計で、周囲の自然景観と同化させるため、その美術館スペースの8割は地下に埋設されてます。

三筋の滝(滋賀県甲賀市)

滋賀県甲賀市信楽町の山中にある三筋の滝(みすじのたき)。

山合いの澄んだ田代川にあって、傍には東海自然歩道の休憩所が置かれています。

落差は6mで、ご覧のように滝の流れが3つに分かれていることから三筋の滝という名が付きました。

臨済宗永源寺派大本山 永源寺(滋賀県東近江市)

臨済宗 永源寺派大本山 永源寺は南北朝時代の興安元年(1361年)に、時の近江守護職、佐々木六角氏頼公が入唐求法の高僧、寂室元光禅師(正燈国師)に帰依し、領内の土地を寄進して伽藍を創建したことを始まりとする古刹です。

境内のモミジが真っ赤に色付き、まさに紅葉の見頃でした。

どこから訪れたのかシールを貼るみたいですね。

近畿、東海圏から訪れる人が多いのは当たりまえですが、関東方面からも来られてるんですね。

山形、新潟、大分、佐賀、長崎、沖縄はシールが貼られてませんでした。。

甲賀もちふるさとまつり(滋賀県甲賀市)

この時期、鹿深夢の森で開催される甲賀もちふる里まつりを訪れた時の様子です。

甲賀はかつて古琵琶湖の底にあったため粘土質の土壌で、もち米の生育に適した場所です。

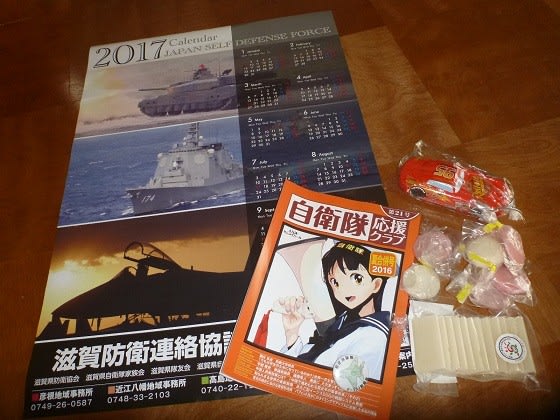

このイベントでも自衛隊滋賀地方協力本部のブースがありました。

次年の自衛隊カレンダーやパンフ、もち撒きでゲットした丸餅などなど・・・

新大仏寺(三重県伊賀市)

新大仏寺は建長2年(1202年)、源頼朝が後鳥羽上皇の勅願寺として開創、重源を開山として創建された古刹です。

重源は源平の争乱で荒廃した奈良の東大寺の再興事業を指揮した僧で、このお寺はその当時 東大寺の伊賀別所となっていました。

新大仏寺は東大寺に敬意を払って、「新」の文字を頭に付けたと云われてます。

国の重要文化財 本尊の大仏はこちらの建物の中にありました(写真撮影禁止)。

何となく奈良の大仏をイメージしてたのに、表面に金箔が貼られたピカピカの仏像でした

体部分は江戸時代に作り直されたものだそうですが、頭部はあの快慶の作であることが分かっています。

岩屋不動

元々は後の岩肌に不動明王が彫られていたそうですが、崩落してしまい、現在はその前に高さ6mの大きな不動明王立像が安置されていて迫力がありました。

つづく

過去記事<Memories of vacations in 2016(16)>

よろしければ、応援クリックお願いします!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます