ビジネス誌の日経が政治問題を記事にしていた。『日本だけではない! 中国周辺国で同時進行する敵基地攻撃能力』という記事で、中国の覇権政治で周辺国を威圧しているのに対し、周辺国が、ミサイルなどの飛行距離を上げたりで、中国の基地を想定した敵基地攻撃能力を高めているという。多くの人が最近の中国には不快感を感じていることの表れだろう。

日本で、敵基地攻撃能力に関する議論が高まっている。敵基地攻撃能力とは、例えば、敵がミサイルで攻撃してきたとき、ミサイル発射機のある基地を攻撃することを指す。つまり、長射程の攻撃能力を持つことと同義だ。

2020年12月の防衛計画の大綱(10年を目安とした防衛計画)の修正に明記されなかったものの、すでに、日本は(1)対艦ミサイルの射程を現状の200㎞から1000~2000㎞に延伸、(2)戦闘機から発射する長射程のミサイルの輸入、(3)護衛艦「いずも」「かが」の空母化、(4)空母艦載機となる「F-35B」ステルス戦闘機の購入などの計画を進めている(表1参照)。

距離の目安を示すと、九州から尖閣諸島までが1000㎞。日本は東西南北3000㎞四方くらいの国である。

ただ、長射程の攻撃能力の保有について、国内の議論には、あまり登場しない論点がある。この戦略が、より大きな、世界的な動きの一部になっていることだ。日本と同時並行して、長射程の攻撃能力の保有に動いている国々がある。特に、オーストラリアとインドの動きは見逃せない。

| 名称 | 射程 | 備考 |

|---|---|---|

|

JSM

|

500km

|

ノルウェーが開発した対艦ミサイル

|

|

JASSM(統合空対地スタンドオフミサイル)

|

900km

|

アメリカが開発した空対地ミサイル

|

|

LRASM

|

900km

|

JASSMを元にアメリカが開発中の対艦ミサイル

|

|

12式地対艦誘導弾(改)

|

現状の200㎞から900、1500㎞への延伸を計画

|

国産。開発案

|

|

新対艦誘導弾?

|

2000㎞?

|

国産。開発案

|

日米豪印4か国すべてが同時進行

まず、オーストラリアについてみる。オーストラリアは、日本が保有を計画しているJSMの開発に既に協力し、JASSMも既に保有し、運用している。しかし、同国の国防省は2020年7月、長射程の攻撃能力の保有計画を改めて発表した。2700億ドルかけて行う、現在進めている軍の近代化計画の一環をなす。

オーストラリアは、(1)長射程の対艦ミサイルLRASMの配備、(2)陸上発射型の長射程ミサイル、(3)極超音速兵器の開発などを計画しているようだ。LRASMは、米国が開発中のもので、日本も配備を検討している。戦闘機や艦艇から発射するミサイルで、射程は少なくとも370㎞以上、将来的に約900㎞になる模様。オーストラリア軍が現在運用し、自衛隊も保有しているミサイル、「ハープーン」の124㎞から大きく伸びる可能性がある。

オーストラリアがこのミサイルをF-35戦闘機に搭載して運用することを考えると、半径2100㎞の範囲が攻撃可能になる。F-35の航続距離が1200㎞、そこから900㎞ミサイルを発射できるため、1200㎞+900㎞=2100㎞となる。

次にインドである。インドは、中国を対象として核兵器を保有しており、このための長射程の弾道ミサイルを既に保有している。2014年には、中国のチベット方面を攻撃するための陸軍部隊「第17軍団(9万人)」を創設して、越境しての対中攻撃を想定し始めてもいる。しかし、さらなる強化に進みつつあり、2020年6月以降、その傾向に拍車をかけている。

契機となったのは、2020年6月に印中両軍が衝突して、少なくともインド側に20人の死者が生じたこと。中国軍は同年6月以降も、インド側に侵入したままだ。中国軍は、インドとの国境で、特にミサイルや空軍を増強している。

このような状況の中、インドは9月ごろから、多い時はほぼ3日に1度のペースで非常に多くのミサイル実験を実施してきた。実験したミサイルの中には、長射程の攻撃能力に関わるミサイルが多数含まれていた。

| 名称 | 射程 | 備考 |

|---|---|---|

|

ブラモス・ミサイル

|

現状の290㎞から400、800、1500㎞に延伸中

|

超音速ミサイル。戦闘機、艦艇、陸上発射機から発射。ロシアとの共同開発

|

|

シャウリア・ミサイル

|

800~1900㎞

|

極超音速ミサイル。既存のシステムでは迎撃困難

|

|

ニルバイ・ミサイル

|

1500㎞

|

インド版トマホーク・ミサイルと呼ばれているもの。この表では唯一、実験失敗。エンジンはロシア製

|

|

プリトビⅡ・ミサイル

|

現状の350㎞の射程を400㎞に延伸

|

インド初の弾道ミサイルの改良版

|

|

ルドラム・ミサイル

|

100から150㎞

|

敵のレーダーを攻撃するミサイル。主に敵地に侵入する際に使用する

|

|

HSTDV

|

他と同じ基準では計測不能。アグニ弾道ミサイルで打ち上げ、その後、巡航ミサイルのように飛行可能

|

スクラムジェットエンジン搭載の極超音速飛行システム。極超音速技術は、これまで米中ロのみが保有

|

表3は、昨年9月以降にインドが実験したミサイルのうち、射程が長いもの。これをみると、インドは、射程1000~2000㎞くらいのミサイルを多く開発していることが分かる。また、敵に撃ち落とされないよう、速度の速いミサイルの開発を進めている。例えば、超音速のブラモス、極超音速のシャウリアなどだ。中でもHSTDVは、これまで米国、中国、ロシアしか保有していなかった、変則軌道を飛ぶ極超音速飛行システムの実験に成功した点で注目に値する。この技術で作られたミサイルの弾頭は、既存のミサイル防衛システムでは撃ち落とすのが困難である。

このようにみてみると、日本、オーストラリア、インドはすべて射程1000~2000㎞の攻撃能力を同時期に開発・導入しようとしていることが分かる。米国も既に同様の能力を保有していることを考え合わせると、日米豪印4カ国がすべて、長射程の攻撃能力保有に向けて同じように動いているのである。

中国対策として有用な長射程の攻撃能力

実は、このような動きをしているのは日米豪印4カ国だけではない。台湾、ベトナム、フィリピン、韓国なども、長射程の攻撃能力保有に動いている。なぜ、各国は長射程の攻撃能力保有に動いているのだろうか。

その理由として考えられるのが中国である。2000年代終わりごろから中国は周辺国に対して強引な領土拡大を続けてきた。その活動はどんどんエスカレートしている。

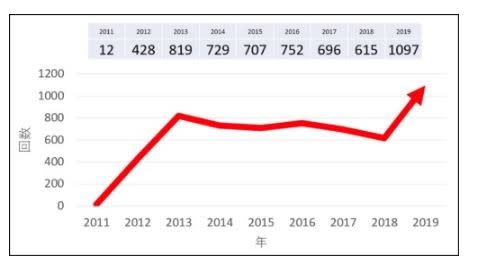

図1は中国の軍艦、沿岸警備隊(海警)が、日本の尖閣諸島周辺の接続水域に侵入した回数の推移を示す。図2は印中国境において、中国軍がインド側へ侵入した事件の推移だ。

そして図3はその2つの図を重ね合わせ、傾向を追ったものである。ここから分かるのは、中国は、日本に対してもインドに対しても同時に領土拡大行動をエスカレートさせていることだ。10年前に比べ、明らかに数が増えている。しかも、その傾向は、どちらの地域も2012年、2019年に数が急激に増加するなど、同じような傾向を示しているのである。

これまで各国は、中国のこのような強引な活動に対し、米国との役割分担によって対応しようとしてきた。中国が強引に押し込んできたら防御はするが、中国側に対し攻撃する能力は持たなかった。攻撃能力が必要な場合は、米軍の能力に依存してきたのである。

しかし、防衛しているだけでは、中国側が行動を収めることがない。そこで米国は各国に対し、米国がこれまで担ってきた役割をより一層分担するよう求めるようになった。結果として、各国とも長射程の攻撃力を自ら保有する方向に進んでいる。