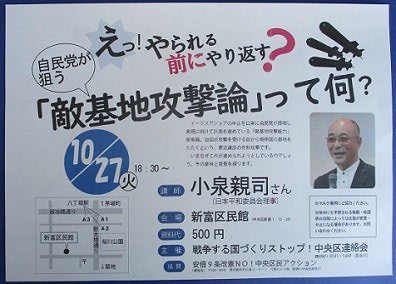

10月27日(火)夜、東京都中央区の新富区民館で「敵基地攻撃論って何?」というタイトルの勉強会が開催された(主催:戦争する国づくりストップ!中央区連絡会、協賛:安倍 9 条改憲NO!中央区民アクション)。

今年6月イージス・アショア配備中止が決定されたあと、代替策として7月ごろから「敵基地攻撃能力保有論」という言葉を新聞やウェブでよく見るようになった。日本は曲がりなりにも、まだ憲法9条が生きているし「専守防衛」の国のはずなので、攻撃はもちろんダメに決まっていると直観的には思ったが、詳細までは説明できない。そこで講演を聞きに行った。

講師は日本平和委員会理事の小泉親司さん、平和委員会は「あらゆる人々の平和の願いをもとにし、戦争と侵略の政策、すべての他民族支配に反対し、日本と世界の平和の確立に寄与する」個人加盟のNGO、1949年設立で全国47都道府県で活動している。

「敵基地攻撃能力」保有の危険と矛盾

日本平和委員会理事・小泉親司さん

核兵器禁止条約が来年1月22日に発効する。核兵器が違法であることがはじめて条約に明記された。これは画期的な成果だ。今後これにいかに実効力をつけるかが問題だ。

敵基地攻撃能力保有論の矛盾と、「真のミサイル防衛」を行うために、敵基地攻撃能力の問題と日本が核兵器禁止条約に批准することのあいだに密接な関係があることを説明したい。

1 「敵基地攻撃能力」って何? そのねらいはどこにある?

敵基地攻撃能力の議論は、核兵器を搭載したミサイルの「脅威」にどう対抗するか、というところから生まれた。自民党は2、3年に一度防衛政策に対する提言をつくるが、今年8月4日「国民を守るための抑止力向上に関する提言」を政府に提出した。基本は軍事に対し軍事力で対応するというものだ。「脅威の増大・多様化」に対し「米国の統合防空ミサイル防衛(IAMD)との連携を確保する」とある。そして「新たな取組」として「相手領域内でも弾道ミサイル等を阻止する能力の保有」と書いている。この「相手領域内」という部分が重要だ。いままでも「敵基地」という用語は使っていたが、今回は基地のみに限らず相手国の領域、すなわち領土侵犯するというのだ。

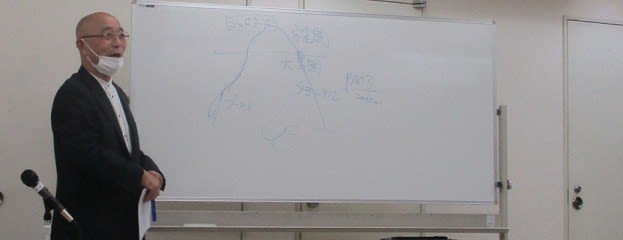

日米が構想する弾道ミサイル攻撃への軍事的防衛システムを説明する。弾道ミサイルは、発射され加速するブースト段階、大気圏を超え成層圏を飛行するミッドコース段階、大気圏に再突入し着弾するまでのターミナル段階の順に飛来する。ミッドコース段階では海上のイージス艦や陸上のイージス・アショア、ターミナル段階は射程20キロ程度のPAC3で対応する。しかしブースト段階は、飛行スピードがまだ低速という点はよいのだが、相手国の領土内なので侵略行為になるため、いまのところ答えはない。それを敵基地攻撃によりやるというのが今回の自民党の提言だ。

自民党は、核ミサイルが飛んでくると「脅威」をあおり、いちはやく軍事力で攻撃しないといけないと軍拡と自衛隊大増強を正当化するが、これが提言の一番目のねらいだ。

第二のねらいは、今年6月撤回したイージス・アショア配備の代替策だ。国民を守るためという名目で自民党が出したアピールであり、領土侵犯の先制攻撃はアメリカは公言できないので、アメリカを超えて日本がやるという。

2 「敵基地攻撃能力」保有論がもたらす3つの危険

自民党提言の「新たな取組」には「憲法の範囲内で、国際法を遵守しつつ、専守防衛の考え方の下」という文言がある。そんなことができるのだろうか?

●「専守防衛」を突き崩し、「先制攻撃」による戦争の危険を拡大

「座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨だとは考えられない」というのが1950年代からの政府見解だった。そうするとどこまでが自衛権かが問題になるが、一番新しいのは石破幹事長時代の「基地のミサイルが屹立し発射段階になったとき」が自衛権発動時期というものだった。しかし軍事技術が発展し、必ずしも基地から発射するわけでなく、移動式の車両や艦船から発射できるようになった。そこで基地に限定せず「相手領域内」になった。こうなると専守防衛を逸脱したもの以外の何ものでもない。

憲法九条の範囲内かという問題では、その背景として5年前、2015年9月の平和安全法制(戦争法)成立による集団的自衛権がある。集団的自衛権で、自国だけでなく軍事同盟国も守ることができるようになった。それ以降、敵基地攻撃論がいっそう強まった。ミサイルは日本を攻撃するものでなく、アメリカ本土のグァムやハワイの米軍基地を攻撃しようとする。そのとき途中に位置する日本が迎撃するものだ。2015年までは日本本土が攻撃されない限り撃墜できなかったが、戦争法でできるようになった。2015年4月の日米軍事ガイドラインの「弾道ミサイル攻撃に対処するための作戦 」からきたものであること、ブースト段階での対抗手段であることを知っていただきたい。

国際法を遵守したものかという問題では、先制攻撃はあらゆる国際法でも国連憲章でも認められていない。国連憲章は二度と戦争をしてはいけない、ということからできたものだ。この提言は三重のウソを重ねている。

●軍拡政治をいっそう加速する危険

安倍政権を継承する菅政権の防衛費は、来年度(2021年度)予算で7年連続5兆円を超える。安倍軍拡がとりわけ異常なのは、後年度負担が5兆3000億(2019年度)もあることだ。後年度負担とは、家計でいえばローンの残額だ。防衛費のカラクリの一番は、予算計上されたなかに兵器予算はほとんどなく後年度に回っていることだ。予算計上されたのとほぼ同額が借金として残り、孫の代まで続くことになる。2005年度には2兆9000億だったので、14年で倍近くに増えた。

また安倍軍拡のひどい点は、アメリカの軍需産業から最新鋭の高い兵器を「爆買い」したことだ。たとえばF35は欠陥が119か所もあるのでアメリカでは量産体制に入れない。そんな飛行機を147機も買い(維持費を含み)6兆円も費やした。その他オスプレイや新型空中給油機KC-46Aも買った。そのため防衛省が購入した契約金額別の1位は、三菱重工業や川崎重工ではない。2015年以降「米国政府」となっている。米国は軍産複合体だから米国政府という名称になるが、実際におカネが流れるのは、ロッキード・マーティンやボーイング・ベルだ。ミサイル防衛予算の04年度から18年度の累計額は2兆円を超えている。普通の護衛艦は川崎重工などでも製造できるが500億円、イージス艦となると1300億円もする。理由は、機密度が高いからということになっている。

今回の提言で「低軌道衛星コンステレーションや滞空型無人機の活用等についても検討する」としている。小型衛星を100機くらい星座のように打ち上げ、そこから攻撃するというものだ。この「スターウォーズ」計画の検討予算が来年度の概算要求に含まれている。こんな軍拡政治を続けると、おカネがどんどんかかる。

敵基地攻撃能力保有論の行きつく先は日本の核ミサイル保有ではないか。F35は核爆弾を搭載することができる。したがって、そういう意味でも核兵器禁止条約の日本の批准は、日本の核武装の歯止めとなる。

●憲法9条改憲と「戦争する国づくり」の危険

従来、政府は日米の関係を、日米安保の下「アメリカは矛、日本は盾」と専守防衛の立場を説明してきたが「敵基地攻撃」は日本も共に矛をもつという方針表明であり、憲法9条の戦力不保持の原則に反する。政府は「相手国に攻撃的な脅威を与える兵器は憲法上持てない」と主張してきた。そして政府見解として、脅威を与える兵器とは、攻撃型空母、戦略爆撃機、弾道核ミサイルの3種だと説明してきた。ところがいま護衛艦「いずも」を、F35を搭載できるよう改修しようとしている。

ではこうした「危険」はどんどん進んでしまうのであろうか。

3「敵基地攻撃保有」論の矛盾と国民的運動の発展を

●アメリカの「ミサイル防衛」の行き詰まり

じつはいま、アメリカの「ミサイル防衛」は完全に行き詰まっている。

ミサイル防衛の始まりは、1972年の米ソ間のABM(対迎撃ミサイル)条約締結だった。核軍拡の時代だったので、迎撃システムを米ソそれぞれひとつずつ持とうというものだった。ところが軍事技術の発展で多弾頭核ミサイルが開発され撃墜はむずかしいということになってきた。またもともと核ミサイルへの対抗なので、成功率50%とか60%では領土が事実上壊滅するのでダメで、100%でないと意味がない。

迎撃ミサイルが命中する確率は一般に60%といわれるが、それは飛んでくるミサイルの角度や速度が判明した場合、コンピュータに数値をインプットし軌道を計算した結果に過ぎない。ミサイルはマッハ25、秒速8kmで飛来する。PAC3は射程20キロなので2-3秒で命中させなくてはいけないことになる。ある人はゴルフにたとえ、秒速8キロで飛んでいるホールにホールインワンするのに等しいという。また「命中する確率は5年続けて1億円宝くじに当たるのに等しい」という軍事ジャーナリストもいる。

イージス・アショア撤回理由は、ブースターが基地外に落下する可能性があることだったが、それ以前の問題として長距離の目標に命中する可能性はほぼない。イージス・アショアは一度も実験したことがない。命中しないことが明白になるからだ。そんなものを爆買いし配備しようとしていたのだ。軍事に軍事力で対抗するミサイル防衛は行き詰っている。

核兵器に対抗するには撃たせないよう均衡を保つため、自分たちも核兵器に依存するしかない、というのが核抑止論だ。いま核ミサイルはロシアが6500発、アメリカが5500発、この2国で世界の核兵器の90%を占めるといわれる。この2国に対抗できる国などないのだから、核抑止論も破綻している。

本当の「ミサイル防衛」は、核兵器廃絶と核兵器の運搬手段(車両など)の大幅削減を実現することである。それを外交交渉で実現することである。そのため、冒頭の核兵器禁止条約への日本の批准が一番肝心な手段となる。それこそミサイル防衛の近道である。軍事的な「ミサイル防衛」に固執すると、ますます悪循環にはまりこむ。

●安倍後継の菅政権に立ち向かう国民的運動

菅政権は安倍政権の方針を継承し今後の方策を検討するというのだから、敵基地攻撃能力保有も含め進めることは目に見えている。わたしたちは核兵器禁止条約への日本の批准を大いに訴えていく必要がある。

コロナ禍のなか軍拡政治を進めようとしているが、これはアメリカ・ファーストへの追随だけでなく、アメリカの軍需産業を太らせる以外のなにものでもないことを国民のみなさんに訴えていただきたい。

軍拡に回っている予算を、もっと医療や福祉体制を強化すべきであるし、これから年末を迎えるので、中小零細企業への資金投入に振り向けるべきである。

市民と野党の共闘という点では、草の根の運動が重要だ。核兵器禁止条約でも世界の草の根が動き、多くの弱小国が立ち上がったことが大きい。イージス・アショア基地問題でも、2019年の参議院選で秋田の寺田静候補がイージス・アショア問題を前面に掲げて勝利した。山口県阿武町では花田町長が自民党であってもイージス・アショア配備に反対し「町長である限り、住民の安全を守る責務がある」と最後まで反対を貫いた。

このあと質疑応答が30分ほど続き、そのなかでじつに多彩なトピックスが語られた。たとえば、日本学術会議への政府の介入に関連し、文科省の研究費削減の一方で防衛省が研究費を供給していること、しかし現状では予算消化はできていない。スマホのGPSは、アメリカが打ち上げた24機のGPS衛星を使って運用されているが、もとは弾道ミサイル撃墜のため目標との距離を測定する軍事的手段であったこと、米軍横田基地に一時配備された無人偵察機グローバルホークはGPSを使って操縦される。

北朝鮮拉致問題は本来日本政府が直接共和国と交渉すべきなのに、できないひとつの理由は1965年の日韓基本条約で韓国が朝鮮半島における「唯一の合法的な政府」であると合意してしまったことにあること。中国公船の「侵入」がしばしば問題になるが、政府は一度も正式抗議をしたことがないこと。竹島、尖閣諸島など領土問題が解決していないが、両島ともに米軍の基地や射爆撃場として使用されてきたことが背景にある、つまり「戦後政治の総決算」がなされないまま残り、周辺国との平和条約は米中に追随した72年の日中共同声明に基づく日中平和友好条約(78年)しかなく、ロシア、韓国、北朝鮮など隣国との平和条約がまだ締結していないことなど。また米中は対立しているようにみえるが、一方経済では相互乗入れが進展し密接な依存状況になっていることなど、さまざまな要素や局面があることが紹介された。

本論のほうでも、軍事が政治や外交と深く関連していることが示されたが、質疑応答でも、軍事は科学技術、歴史などさまざまなジャンルと密接に関連していることが明らかにされ、興味が尽きない学習会となった。

●アンダーラインの語句にはリンクを貼ってあります。

今年6月イージス・アショア配備中止が決定されたあと、代替策として7月ごろから「敵基地攻撃能力保有論」という言葉を新聞やウェブでよく見るようになった。日本は曲がりなりにも、まだ憲法9条が生きているし「専守防衛」の国のはずなので、攻撃はもちろんダメに決まっていると直観的には思ったが、詳細までは説明できない。そこで講演を聞きに行った。

講師は日本平和委員会理事の小泉親司さん、平和委員会は「あらゆる人々の平和の願いをもとにし、戦争と侵略の政策、すべての他民族支配に反対し、日本と世界の平和の確立に寄与する」個人加盟のNGO、1949年設立で全国47都道府県で活動している。

「敵基地攻撃能力」保有の危険と矛盾

日本平和委員会理事・小泉親司さん

核兵器禁止条約が来年1月22日に発効する。核兵器が違法であることがはじめて条約に明記された。これは画期的な成果だ。今後これにいかに実効力をつけるかが問題だ。

敵基地攻撃能力保有論の矛盾と、「真のミサイル防衛」を行うために、敵基地攻撃能力の問題と日本が核兵器禁止条約に批准することのあいだに密接な関係があることを説明したい。

1 「敵基地攻撃能力」って何? そのねらいはどこにある?

敵基地攻撃能力の議論は、核兵器を搭載したミサイルの「脅威」にどう対抗するか、というところから生まれた。自民党は2、3年に一度防衛政策に対する提言をつくるが、今年8月4日「国民を守るための抑止力向上に関する提言」を政府に提出した。基本は軍事に対し軍事力で対応するというものだ。「脅威の増大・多様化」に対し「米国の統合防空ミサイル防衛(IAMD)との連携を確保する」とある。そして「新たな取組」として「相手領域内でも弾道ミサイル等を阻止する能力の保有」と書いている。この「相手領域内」という部分が重要だ。いままでも「敵基地」という用語は使っていたが、今回は基地のみに限らず相手国の領域、すなわち領土侵犯するというのだ。

日米が構想する弾道ミサイル攻撃への軍事的防衛システムを説明する。弾道ミサイルは、発射され加速するブースト段階、大気圏を超え成層圏を飛行するミッドコース段階、大気圏に再突入し着弾するまでのターミナル段階の順に飛来する。ミッドコース段階では海上のイージス艦や陸上のイージス・アショア、ターミナル段階は射程20キロ程度のPAC3で対応する。しかしブースト段階は、飛行スピードがまだ低速という点はよいのだが、相手国の領土内なので侵略行為になるため、いまのところ答えはない。それを敵基地攻撃によりやるというのが今回の自民党の提言だ。

自民党は、核ミサイルが飛んでくると「脅威」をあおり、いちはやく軍事力で攻撃しないといけないと軍拡と自衛隊大増強を正当化するが、これが提言の一番目のねらいだ。

第二のねらいは、今年6月撤回したイージス・アショア配備の代替策だ。国民を守るためという名目で自民党が出したアピールであり、領土侵犯の先制攻撃はアメリカは公言できないので、アメリカを超えて日本がやるという。

2 「敵基地攻撃能力」保有論がもたらす3つの危険

自民党提言の「新たな取組」には「憲法の範囲内で、国際法を遵守しつつ、専守防衛の考え方の下」という文言がある。そんなことができるのだろうか?

●「専守防衛」を突き崩し、「先制攻撃」による戦争の危険を拡大

「座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨だとは考えられない」というのが1950年代からの政府見解だった。そうするとどこまでが自衛権かが問題になるが、一番新しいのは石破幹事長時代の「基地のミサイルが屹立し発射段階になったとき」が自衛権発動時期というものだった。しかし軍事技術が発展し、必ずしも基地から発射するわけでなく、移動式の車両や艦船から発射できるようになった。そこで基地に限定せず「相手領域内」になった。こうなると専守防衛を逸脱したもの以外の何ものでもない。

憲法九条の範囲内かという問題では、その背景として5年前、2015年9月の平和安全法制(戦争法)成立による集団的自衛権がある。集団的自衛権で、自国だけでなく軍事同盟国も守ることができるようになった。それ以降、敵基地攻撃論がいっそう強まった。ミサイルは日本を攻撃するものでなく、アメリカ本土のグァムやハワイの米軍基地を攻撃しようとする。そのとき途中に位置する日本が迎撃するものだ。2015年までは日本本土が攻撃されない限り撃墜できなかったが、戦争法でできるようになった。2015年4月の日米軍事ガイドラインの「弾道ミサイル攻撃に対処するための作戦 」からきたものであること、ブースト段階での対抗手段であることを知っていただきたい。

国際法を遵守したものかという問題では、先制攻撃はあらゆる国際法でも国連憲章でも認められていない。国連憲章は二度と戦争をしてはいけない、ということからできたものだ。この提言は三重のウソを重ねている。

●軍拡政治をいっそう加速する危険

安倍政権を継承する菅政権の防衛費は、来年度(2021年度)予算で7年連続5兆円を超える。安倍軍拡がとりわけ異常なのは、後年度負担が5兆3000億(2019年度)もあることだ。後年度負担とは、家計でいえばローンの残額だ。防衛費のカラクリの一番は、予算計上されたなかに兵器予算はほとんどなく後年度に回っていることだ。予算計上されたのとほぼ同額が借金として残り、孫の代まで続くことになる。2005年度には2兆9000億だったので、14年で倍近くに増えた。

また安倍軍拡のひどい点は、アメリカの軍需産業から最新鋭の高い兵器を「爆買い」したことだ。たとえばF35は欠陥が119か所もあるのでアメリカでは量産体制に入れない。そんな飛行機を147機も買い(維持費を含み)6兆円も費やした。その他オスプレイや新型空中給油機KC-46Aも買った。そのため防衛省が購入した契約金額別の1位は、三菱重工業や川崎重工ではない。2015年以降「米国政府」となっている。米国は軍産複合体だから米国政府という名称になるが、実際におカネが流れるのは、ロッキード・マーティンやボーイング・ベルだ。ミサイル防衛予算の04年度から18年度の累計額は2兆円を超えている。普通の護衛艦は川崎重工などでも製造できるが500億円、イージス艦となると1300億円もする。理由は、機密度が高いからということになっている。

今回の提言で「低軌道衛星コンステレーションや滞空型無人機の活用等についても検討する」としている。小型衛星を100機くらい星座のように打ち上げ、そこから攻撃するというものだ。この「スターウォーズ」計画の検討予算が来年度の概算要求に含まれている。こんな軍拡政治を続けると、おカネがどんどんかかる。

敵基地攻撃能力保有論の行きつく先は日本の核ミサイル保有ではないか。F35は核爆弾を搭載することができる。したがって、そういう意味でも核兵器禁止条約の日本の批准は、日本の核武装の歯止めとなる。

●憲法9条改憲と「戦争する国づくり」の危険

従来、政府は日米の関係を、日米安保の下「アメリカは矛、日本は盾」と専守防衛の立場を説明してきたが「敵基地攻撃」は日本も共に矛をもつという方針表明であり、憲法9条の戦力不保持の原則に反する。政府は「相手国に攻撃的な脅威を与える兵器は憲法上持てない」と主張してきた。そして政府見解として、脅威を与える兵器とは、攻撃型空母、戦略爆撃機、弾道核ミサイルの3種だと説明してきた。ところがいま護衛艦「いずも」を、F35を搭載できるよう改修しようとしている。

ではこうした「危険」はどんどん進んでしまうのであろうか。

3「敵基地攻撃保有」論の矛盾と国民的運動の発展を

●アメリカの「ミサイル防衛」の行き詰まり

じつはいま、アメリカの「ミサイル防衛」は完全に行き詰まっている。

ミサイル防衛の始まりは、1972年の米ソ間のABM(対迎撃ミサイル)条約締結だった。核軍拡の時代だったので、迎撃システムを米ソそれぞれひとつずつ持とうというものだった。ところが軍事技術の発展で多弾頭核ミサイルが開発され撃墜はむずかしいということになってきた。またもともと核ミサイルへの対抗なので、成功率50%とか60%では領土が事実上壊滅するのでダメで、100%でないと意味がない。

迎撃ミサイルが命中する確率は一般に60%といわれるが、それは飛んでくるミサイルの角度や速度が判明した場合、コンピュータに数値をインプットし軌道を計算した結果に過ぎない。ミサイルはマッハ25、秒速8kmで飛来する。PAC3は射程20キロなので2-3秒で命中させなくてはいけないことになる。ある人はゴルフにたとえ、秒速8キロで飛んでいるホールにホールインワンするのに等しいという。また「命中する確率は5年続けて1億円宝くじに当たるのに等しい」という軍事ジャーナリストもいる。

イージス・アショア撤回理由は、ブースターが基地外に落下する可能性があることだったが、それ以前の問題として長距離の目標に命中する可能性はほぼない。イージス・アショアは一度も実験したことがない。命中しないことが明白になるからだ。そんなものを爆買いし配備しようとしていたのだ。軍事に軍事力で対抗するミサイル防衛は行き詰っている。

核兵器に対抗するには撃たせないよう均衡を保つため、自分たちも核兵器に依存するしかない、というのが核抑止論だ。いま核ミサイルはロシアが6500発、アメリカが5500発、この2国で世界の核兵器の90%を占めるといわれる。この2国に対抗できる国などないのだから、核抑止論も破綻している。

本当の「ミサイル防衛」は、核兵器廃絶と核兵器の運搬手段(車両など)の大幅削減を実現することである。それを外交交渉で実現することである。そのため、冒頭の核兵器禁止条約への日本の批准が一番肝心な手段となる。それこそミサイル防衛の近道である。軍事的な「ミサイル防衛」に固執すると、ますます悪循環にはまりこむ。

●安倍後継の菅政権に立ち向かう国民的運動

菅政権は安倍政権の方針を継承し今後の方策を検討するというのだから、敵基地攻撃能力保有も含め進めることは目に見えている。わたしたちは核兵器禁止条約への日本の批准を大いに訴えていく必要がある。

コロナ禍のなか軍拡政治を進めようとしているが、これはアメリカ・ファーストへの追随だけでなく、アメリカの軍需産業を太らせる以外のなにものでもないことを国民のみなさんに訴えていただきたい。

軍拡に回っている予算を、もっと医療や福祉体制を強化すべきであるし、これから年末を迎えるので、中小零細企業への資金投入に振り向けるべきである。

市民と野党の共闘という点では、草の根の運動が重要だ。核兵器禁止条約でも世界の草の根が動き、多くの弱小国が立ち上がったことが大きい。イージス・アショア基地問題でも、2019年の参議院選で秋田の寺田静候補がイージス・アショア問題を前面に掲げて勝利した。山口県阿武町では花田町長が自民党であってもイージス・アショア配備に反対し「町長である限り、住民の安全を守る責務がある」と最後まで反対を貫いた。

このあと質疑応答が30分ほど続き、そのなかでじつに多彩なトピックスが語られた。たとえば、日本学術会議への政府の介入に関連し、文科省の研究費削減の一方で防衛省が研究費を供給していること、しかし現状では予算消化はできていない。スマホのGPSは、アメリカが打ち上げた24機のGPS衛星を使って運用されているが、もとは弾道ミサイル撃墜のため目標との距離を測定する軍事的手段であったこと、米軍横田基地に一時配備された無人偵察機グローバルホークはGPSを使って操縦される。

北朝鮮拉致問題は本来日本政府が直接共和国と交渉すべきなのに、できないひとつの理由は1965年の日韓基本条約で韓国が朝鮮半島における「唯一の合法的な政府」であると合意してしまったことにあること。中国公船の「侵入」がしばしば問題になるが、政府は一度も正式抗議をしたことがないこと。竹島、尖閣諸島など領土問題が解決していないが、両島ともに米軍の基地や射爆撃場として使用されてきたことが背景にある、つまり「戦後政治の総決算」がなされないまま残り、周辺国との平和条約は米中に追随した72年の日中共同声明に基づく日中平和友好条約(78年)しかなく、ロシア、韓国、北朝鮮など隣国との平和条約がまだ締結していないことなど。また米中は対立しているようにみえるが、一方経済では相互乗入れが進展し密接な依存状況になっていることなど、さまざまな要素や局面があることが紹介された。

本論のほうでも、軍事が政治や外交と深く関連していることが示されたが、質疑応答でも、軍事は科学技術、歴史などさまざまなジャンルと密接に関連していることが明らかにされ、興味が尽きない学習会となった。

●アンダーラインの語句にはリンクを貼ってあります。