この度の大雨の被害に遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

今回の山形の大雨について、急ぎ思いつくままにまとめてみました。

(1)7月27日~28日の山形県内の48時間降水量

朝日連峰付近に200~250mm以上の極大域が現れています。たった2日で、1か月分の降水量に迫るほどの雨となりました。

(2)7月27日~28日の気圧配置等の特徴

東北地方に梅雨前線が居座りました。南側では太平洋高気圧が顕著となる一方、北側では偏西風の蛇行に伴ってオホーツク海高気圧も顕著となりました。このため、前線の位置が一時的に固定されるような形となりました。

東北地方で前線が折れ曲り(キンク)が現れました。このような所では「前線上の低気圧」に発達することもあります。さらに、そこから南に佐渡島2~3個の辺り(対流が最も活発になりやすい領域)が、ちょうど山形県に重なったようです。

ちなみに、南からの「暖かく湿った空気」と北からの「冷たく乾いた空気」は約100~200kmの幅を持つ「梅雨前線帯」でぶつかり合います。天気図における梅雨前線の記号は、梅雨前線帯の北端付近に沿って表記される一方、南端付近では積乱雲が発達し、集中豪雨につながりやすくなります。(梅雨前線の構造)

そこで、佐渡島の長さを約60kmとすると、約2~3個分が梅雨前線帯の幅の目安となります。(梅雨前線からの距離と天気の傾向)

(3)朝日連峰の地形に伴う影響

南西からやってきた暖かく湿った空気は、大量の水蒸気(後述)を伴って朝日連峰に流れこむ形となりました。この結果、朝日連峰の地形(斜面)に沿って強制的な上昇流となる効果も加わり、対流がより強化された可能性も考えられます。

朝日連峰付近の地形の影響もあって、朝日連峰の辺りを中心に降水量の極大域となったと推察されます。

(4)上空の水蒸気の変化

東日本・北日本の高層気象観測地点は次の通りです。今回は、この中で秋田・輪島の観測データを分析に使用します。

(図中・黄緑色の領域は山形県、灰色破線は東経140°線)

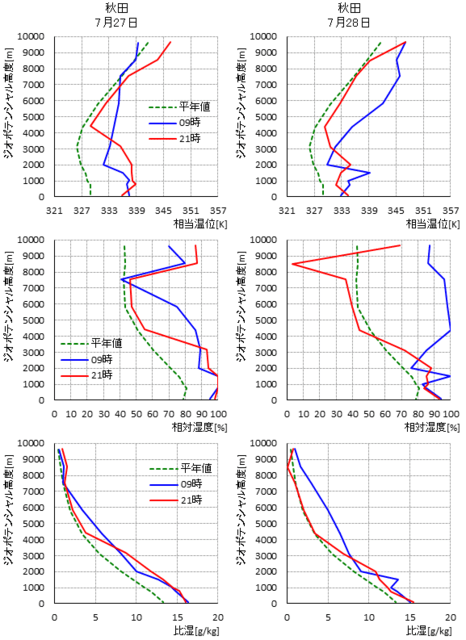

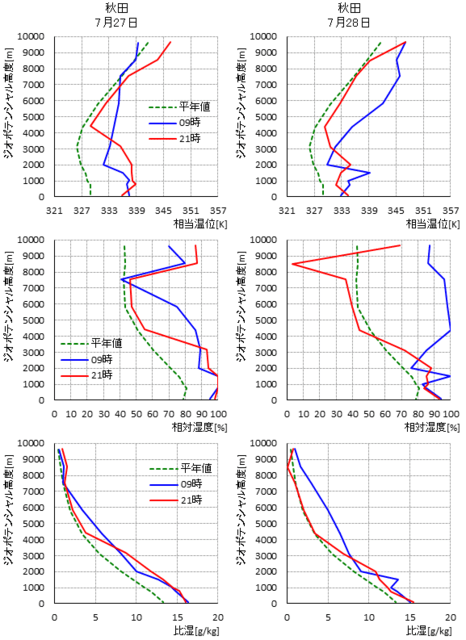

(4-a)秋田の上空

このグラフは「水蒸気の鉛直分布と降水量」と同じ形式です。相当温位・相対湿度・比湿ともに平年よりも高い水準にありました。特に28日9時の4000~8000mの相対湿度・比湿が非常に高く、1500m付近の相当温位も339Kと高くなりました。

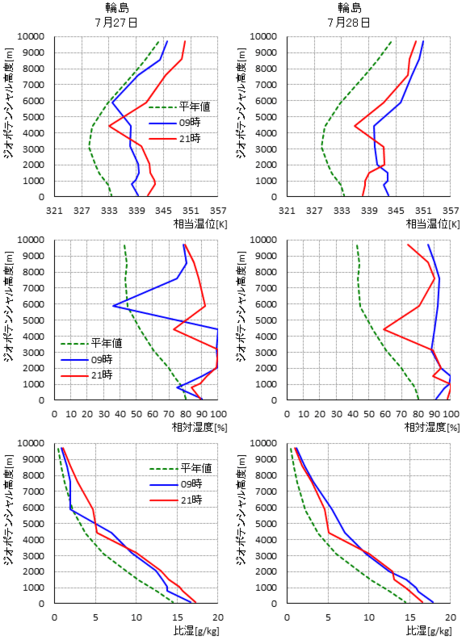

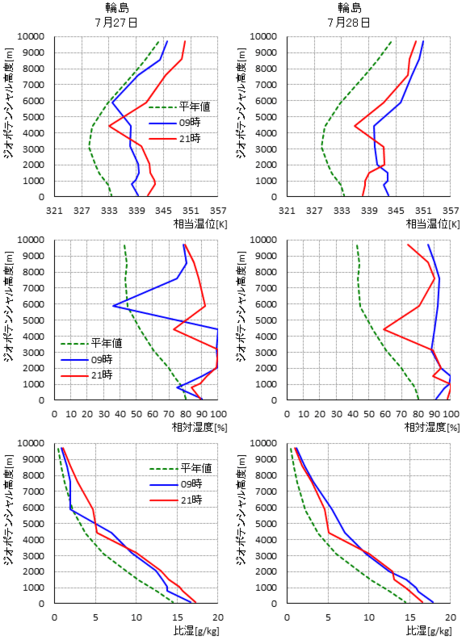

(4-b)輪島の上空

こちらのグラフも「水蒸気の鉛直分布と降水量」と同じ形式です。3000m以下の層の相当温位が339~343Kと高い水準を維持していました。また、相対湿度は27日は2000~4000mの層で100%となる一方、翌日も上空3000m以下の層で90~100%と非常に高い水準を維持していました。全体的に比湿も平年より5g/kg近く高い水準となっておりました。

このように暖かく湿った空気の流入により、上空の水蒸気量の増加が顕著となった様子がグラフに現れています。

今回の山形の大雨について、急ぎ思いつくままにまとめてみました。

(1)7月27日~28日の山形県内の48時間降水量

朝日連峰付近に200~250mm以上の極大域が現れています。たった2日で、1か月分の降水量に迫るほどの雨となりました。

(2)7月27日~28日の気圧配置等の特徴

東北地方に梅雨前線が居座りました。南側では太平洋高気圧が顕著となる一方、北側では偏西風の蛇行に伴ってオホーツク海高気圧も顕著となりました。このため、前線の位置が一時的に固定されるような形となりました。

東北地方で前線が折れ曲り(キンク)が現れました。このような所では「前線上の低気圧」に発達することもあります。さらに、そこから南に佐渡島2~3個の辺り(対流が最も活発になりやすい領域)が、ちょうど山形県に重なったようです。

ちなみに、南からの「暖かく湿った空気」と北からの「冷たく乾いた空気」は約100~200kmの幅を持つ「梅雨前線帯」でぶつかり合います。天気図における梅雨前線の記号は、梅雨前線帯の北端付近に沿って表記される一方、南端付近では積乱雲が発達し、集中豪雨につながりやすくなります。(梅雨前線の構造)

そこで、佐渡島の長さを約60kmとすると、約2~3個分が梅雨前線帯の幅の目安となります。(梅雨前線からの距離と天気の傾向)

(3)朝日連峰の地形に伴う影響

南西からやってきた暖かく湿った空気は、大量の水蒸気(後述)を伴って朝日連峰に流れこむ形となりました。この結果、朝日連峰の地形(斜面)に沿って強制的な上昇流となる効果も加わり、対流がより強化された可能性も考えられます。

朝日連峰付近の地形の影響もあって、朝日連峰の辺りを中心に降水量の極大域となったと推察されます。

(4)上空の水蒸気の変化

東日本・北日本の高層気象観測地点は次の通りです。今回は、この中で秋田・輪島の観測データを分析に使用します。

(図中・黄緑色の領域は山形県、灰色破線は東経140°線)

(4-a)秋田の上空

このグラフは「水蒸気の鉛直分布と降水量」と同じ形式です。相当温位・相対湿度・比湿ともに平年よりも高い水準にありました。特に28日9時の4000~8000mの相対湿度・比湿が非常に高く、1500m付近の相当温位も339Kと高くなりました。

(4-b)輪島の上空

こちらのグラフも「水蒸気の鉛直分布と降水量」と同じ形式です。3000m以下の層の相当温位が339~343Kと高い水準を維持していました。また、相対湿度は27日は2000~4000mの層で100%となる一方、翌日も上空3000m以下の層で90~100%と非常に高い水準を維持していました。全体的に比湿も平年より5g/kg近く高い水準となっておりました。

このように暖かく湿った空気の流入により、上空の水蒸気量の増加が顕著となった様子がグラフに現れています。