【横田一の現場直撃 No.277】 ◆灼熱万博40℃超 ◆兵庫 長崎知事 風雲急 ◆発覚!戸別訪問 江東区長選 20240722

経済誌に載ったよ❣️R6/7/22(月)am7:30頃〜 #熊本県八代市 図書館前朝の辻立ち #れいわ新選組 ボランティア #みずた千春チャンネル #山本太郎 #山本太郎を総理大臣に

【日本独立】ISF独立言論フォーラム公開シンポジウム「日米合同委員会について」原口一博報告より 2024/07/22

いのち 1話~5話 - Inochi ( 2002 ) Episode 1~5 English sub Full HD

辻野晃一郎(元グーグル日本法人代表 )

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

──東京都知事選は小池百合子知事が約292万票を獲得。3選を果たしました。選挙戦をどうご覧になりましたか。

公務優先と偽って街宣を減らし、テレビ討論会を避けるなど、小池知事の逃げの姿勢が際立っていました。学歴詐称疑惑や、巨額の裏金づくりに手を染めていた自民党の萩生田光一

──同日開票の都議補選では自民党が2勝6敗と惨敗でした。

国民はまだ裏金事件を許していないということです。その裏金自民と小池知事が水面下で結託していたことを、もっとクローズアップすれば結果は違ったかもしれません。そういう意味では、学歴詐称疑惑をはじめ、大手メディアが小池知事の実態を大きく報じなかったことは問題でしょう。

──裏金事件を巡っては、改正政治資金規正法が公布されましたが、改革に後ろ向きな自民党のせいで抜け穴だらけです。

自民党としては改正法の成立をもって、この問題を幕引きしたいのでしょうけど、本当にチャンチャラおかしい。パーティー券購入者の公開基準を20万円超から5万円超に引き下げましたが、これは今まで20万円だったブラックボックスが5万円になっただけの話。ブラックボックスを4つ集めれば何も変わりません。使途公開義務がない政策活動費にしても、10年後の領収書公開が付則に盛り込まれましたが、何の意味もないでしょう。「裏金づくりをやめません」と宣言しているようなものでまさに「裏金維持法」です。肝心の真相解明も全く進んでいない。

──政財癒着の原因である企業・団体献金も温存されました。

経団連会長が自民党への献金を「社会貢献だ」と正当化していました。しかし、企業というのは利益を上げることが使命で、無駄金をただ寄付するとは考えにくい。中には、世のため人のためにお金を出す企業もあるでしょうが、多くは「見返り」を期待して献金します。そうであれば贈収賄と変わりません。

■企業献金はやましいビジネス

──献金する企業にいい思いをさせる政策を採用しているのですね。

いわゆる利権政治です。本来、政治家に金を渡して何とかしてもらおうなど、企業家失格です。私が勤めていたソニーの共同創業者、井深大氏は経団連を「話し合い(談合)の場」と言って好きではなかった。「皆で渡れば怖くない」とは真逆で、人が行かない方向に新しい市場を求めて突き進んでいくタイプでした。そうしたソニースピリッツのようなものが本来の企業家精神なのであって、政府に税金をまけてもらうとか、補助金に頼ってうまくやろうと考えること自体、ビジネスをする人間としてやましい。そんな態度では、結局は産業全体の沈滞にもつながってしまうでしょう。税金への向き合い方にしても、ソニーのもう一人の創業者盛田昭夫氏は、米国のユニタリータックスという不公平税制に真っ向から対峙して、結局撤廃させました。

政府は国の機関や重要インフラをサイバー攻撃から守るため、能動的サイバー防御(ACD)の導入に向けた有識者会議を設置し、検討を始めた。ただ、ACDは憲法が保障する「通信の秘密」を侵す恐れがある。導入は憲法との整合性を保つことや国民の理解を得ることが前提だ。企業や病院、港湾施設などを狙ったサイバー攻撃が相次ぎ、出版大手KADOKAWAも6月、ランサムウエア(身代金要求型ウイルス)の攻撃を受けた。複数のサーバーでデータが暗号化され、利用できなくなった。ロシア系ハッカー集団が犯行声明を出し、金銭を要求した。今も復旧作業中で、子会社が運営する動画配信サイト「ニコニコ動画」が停止。書籍の出荷が3分の1に落ち込んだ。従業員に加え通信制学校「角川ドワンゴ学園」生徒の個人情報も漏えいした。宇宙航空研究開発機構(JAXA)も昨年6月以降、複数回にわたりサイバー攻撃を受け、職員情報などが流出。同7月には名古屋港のコンテナシステムが攻撃を受け、業務が一時停止した。ACDはサイバー空間を平時から監視し、攻撃の兆候を察知した際には攻撃者のサーバーに侵入して「無害化」する仕組みだ。ただ、通信情報の監視と収集は憲法21条が保障している「通信の秘密」に抵触する恐れがある。内閣法制局は今年2月「公共の福祉の観点から(中略)一定の制約に服すべき場合がある」とACD容認の見解を示したが、線引きは曖昧だ。外国との通信に限ったり、メールの件名や本文を情報収集の対象から外す案も浮上する。サイバー空間の主権も各国で解釈が異なる。侵入したサーバーを置く相手国が主権侵害や先制攻撃と見なさない措置が必要だ。欧米諸国では法律や裁判所の命令でACDの乱用に歯止めをかけている。日本でも第三者機関のチェックを義務付けるべきだ。

ACDはサイバー攻撃から国民の暮らしを守ることが目的だ。憲法が保障する「通信の秘密」を著しく侵さない範囲内でどこまで可能か。慎重な議論を求めたい。

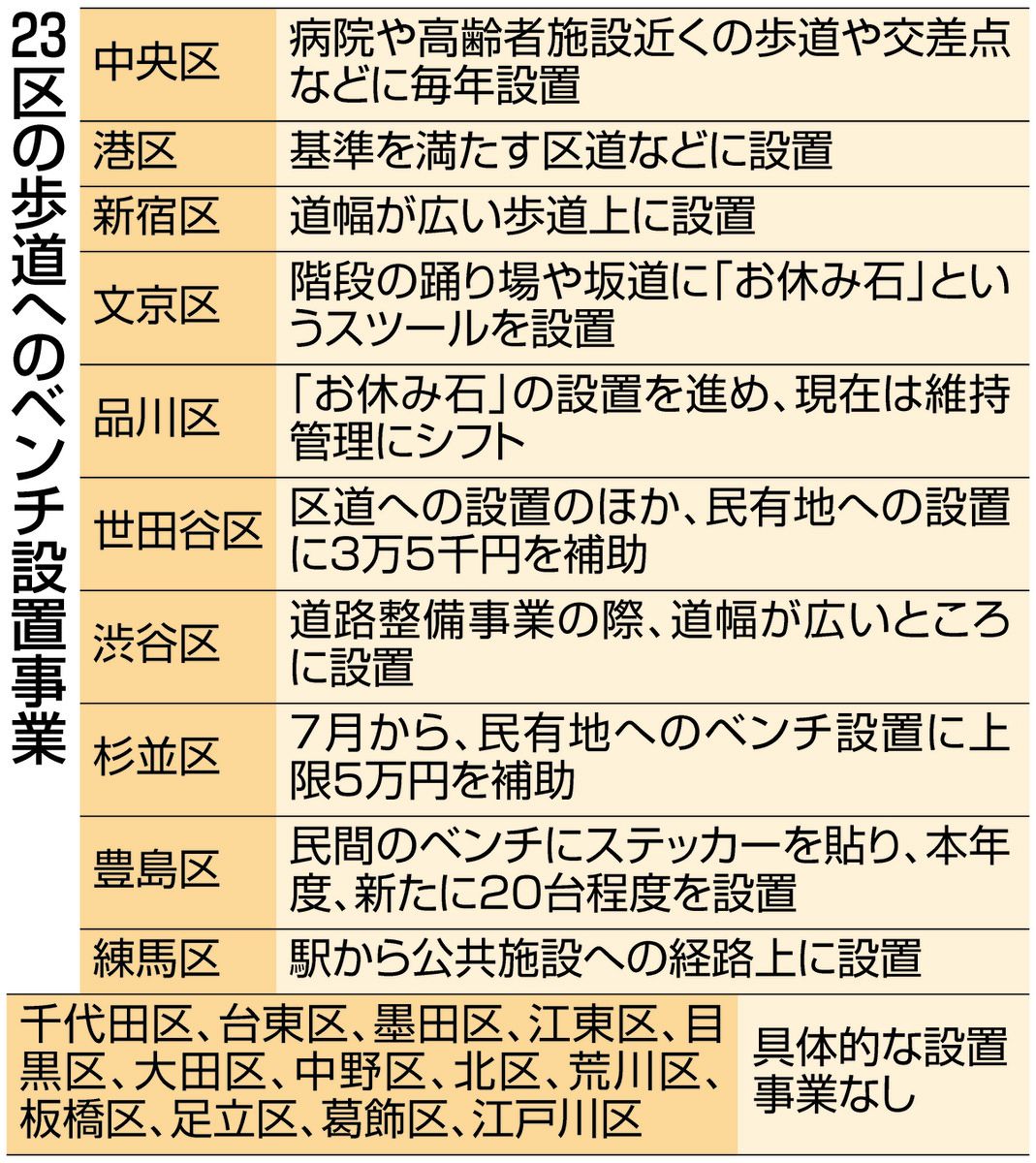

「街中にベンチが少ない」との投稿が読者からあり、東京23区を取材すると、歩道へのベンチ設置に取り組むのは10区にとどまることが分かった。住宅が密集し、道幅が狭い東京ならではの街路事情が背景にあるようだ。ただ、住民の声が行政を動かし、設置に乗り出す流れも出てきた。 (瀬野由香)

◆歩道へのベンチ設置は10区どまり

「妊娠中や、子どもの抱っこに疲れた時に座って休みたかった」。東京都中野区の40代女性は、街中で座りたくなってもベンチがなく困った経験を東京新聞に投稿した。

中野区の担当者は「ベンチがほしいとの声はあるが、歩道の幅が足りない」と悩ましそうに話す。

国土交通省は1994年の通知で、歩道にベンチを設ける際、設置後に2メートル以上の通行スペースが確保されていることを求めた。車いす同士がすれ違えるようにするためだ。

◆「設置要望あるが、歩道の幅が足りない」

住宅密集地が多い中野区は、幅が狭い歩道も多く「適地」が少ないという。

ほかにも「住民から治安悪化の懸念が出る」(墨田区)、「住民の要望がない」(千代田区)などの理由で13区がベンチ設置を事業化していない。ただ、荒川区などは要望があれば個別に検討するとしている。

一方で、中央、港、渋谷など10区がベンチの設置事業を実施や計画。道幅が十分な歩道にバリアフリー推進策の一環で置いている。

◆民有地への設置に杉並区は5万円まで補助

杉並区は7月から、商店街などの民有地にベンチを設ける際、上限5万円の補助を始めた。区の担当者は「住民との意見交換で『買い物途中に座って休めたら』との声があった」と、きっかけを説明した。

豊島区は、既にある民間のベンチに「みんなのベンチ」と記したステッカーを貼り、気軽に使えるベンチを増やそうとしている。同区の長崎十字会商店街内のベンチにもステッカーが貼られ、和菓子店主の古川耕司さん(52)は「高齢者にとってはベンチがあるだけで助かるのでは」と話す。

◆ベンチがあれば「ひと休みできるから外へ行けるね」に

同区は、50万人以上の都市での独居高齢者率が全国1位(2020年度国勢調査)で、高齢者の孤立防止が課題。昨年度、区民から募った事業提案に「街中にベンチがほしい」との声が多数寄せられた。

これを受けて区は本年度、新たにベンチ20台程度を購入し、地域からの要望に合わせて設置する。関連事業に325万円を予算計上した。区高齢福祉課の今井有里課長は「『歩くの大変だから外出やめよう』が『あそこでひと休みできるから外に行けるね』に変わってほしい」と期待する。

「ニュースあなた発」は、読者の皆さんの投稿や情報提供をもとに、本紙記者が取材し、記事にする企画です。身の回りのモヤモヤや疑問から不正の告発まで、広く情報をお待ちしています。東京新聞ホームページの専用フォームや無料通信アプリLINE(ライン)から調査依頼を受け付けています。秘密は厳守します。詳しくはこちらから。