以前感動したヒスイカズラの花をまた見たいと思っていました。

確か開花は桜の頃だったような。。

もう遅いかもしれないけれど温室のある相模原公園へ行ってみました。

昆虫を探して温室周りをぐるっと歩いてみると

分厚い葉が重なり濃い影をつくるアーチが。

下に入り込むと見慣れない花がたくさん落ちていました。

見上げると巨大な葡萄色の花が垂れ下がっています!

名札を見るとトビカズラ、マメ科。

別名アイトビカズラ。

手元にある本を見てみると

日本の野生のものは樹齢千年、熊本県菊鹿町相良にあり国の天然記念物。

昔はなかなか花が咲かず、地元では優曇華(ウドンゲ)とも呼ばれていた。

明治27,28年の日清戦争、37,38年の日露戦争、1930年から数年間、

日中戦争の時に開花したなど、この花が咲くと世の中に異変が起きると

恐れられたそうだが1960年ごろからは毎年開花している。

とありました。2000年に長崎県佐世保市時計島でも野生のものが発見されたそう。

花はもうほとんど終わっていました。今年の盛りは5月はじめ頃だったのかな。

トビカズラにすっかり魅了され、温室のことを忘れるところでした。

急ぎ行ってみると

ヒスイカズラは咲き残っていてくれました。

この色・・何度見てもうっとりします。

ヒスイカズラ、マメ科。開花期は3~5月。

原産地はフィリピン・ルソン島の熱帯雨林。受粉にはオオコウモリが媒介するそう。

オオコウモリがこの花房にぶら下がって食事するところを見てみたい!

花言葉は「私をわすれないで」

来春は忘れずにヒスイカズラに会うために違う温室へも出かけてみよう♪

他にも以前から好きなツル植物が開花していました。

小豆色の大判ハンカチのよう。ハート型の大きな葉

ぷくぷくの蕾。小豆色の部分はガクなのだそう。

アリストロキア ギガンテア、ウマノスズクサ科。ブラジル原産。

花冠の真ん中についている緑色の袋に昆虫を閉じ込め受粉させる、とあります。

ブラジルのどんな昆虫がこの花を訪れるのだろう?

ウマノスズクサ科の植物といえば身近でよく見かけるのは2種。

オオバウマノスズクサとウマノスズクサです。

4月にはオオバウマノスズクサの花に出会えました。

大小の違いはあってもアリストロキア ギガンテアと似ています。

こちらはウマノスズクサ。開花は6月頃でこの画像は昨年のもの。

球状の部分まで昆虫が入ってくれないと受粉できないのなら

受粉を助ける虫はかなり小さいはずですね。

ウマノスズクサの仲間は

このジャコウアゲハの幼虫の食草。

幼虫はウマノスズクサに含まれる強い毒性分(アリストロキア酸)を

体内に蓄積して天敵から身を守るそう。

珍しい温室の花々に、行ったことのない熱帯雨林の

会ったことのない生き物を思いワクワクしました。

数年ぶりに水のきれいな公園へ行くと

ちょうどセンダンの花が満開

枝がしだれていたので愛らしい花を間近に見ることができました。

こんもりとしたヤマボウシをしばらく楽しんだあと

小川をじっくり見ることにしました。

ここに来たのは翅色が素敵なカワトンボに会うためです。

あちこち見てもおらず、時期を外したかな~と諦めかけたころ

いました♪遠くのトキワツユクサにひっそりと

褐色の翅に白い不透明斑のニホンカワトンボ

いつも見ている地域のアサヒナカワトンボにこの翅色のものはいません。

日のあたらない側の小川を見ていくと

大きい!モクズガニがいました。

体長40mmほどの魚も。カワムツとかオイカワの稚魚なのかな?

水辺の葉の上に赤褐色の縞縞模様、長い触覚を持つ甲虫がいました。

何だろう?

すぐ近くに黒いものもいたのでパチリ。

帰宅してからコメツキムシの仲間やハムシの仲間を探してもおらず

ようやくわかった名前はヒゲナガハナノミ。

ナガハナノミ科、の甲虫がいることを初めて知りました。

赤褐色の立派な触覚を持ったほうがヒゲナガハナノミのオス、

黒い方がメスのようで、ヒゲナガハナノミの雌雄がいたということは

恋の季節なのかもしれません。幼虫は水生なのだそう。

センダンの実が大きくなった頃また来よう。

その頃には大勢にワクチンがいきわたっていますように。

近所の森で最近出会った実りを並べてみました。

ヒヨドリが群がっていたウグイスカズラ

まだ彩りが寂しい頃に咲く花を見ると春が来たな♪と思います。

美味しそうなモミジイチゴ

3月下旬に見られる花は下向きに咲き枝がトゲだらけなので撮影がたいへん。

ヘビイチゴよりも大きな赤い実をつけるクサイチゴ

低いところでよく見かけるので草本のようですが落葉低木なのだそう。

あまりに綺麗なので近くで撮ってみました。

3月下旬に見られた花にはモモブトカミキリモドキが訪れていました。

モミジイチゴやクサイチゴはバラ科キイチゴ属の木本だけれど

このヘビイチゴはバラ科キジムシロ属の草本。実も柔らかでフカフカですね。

散歩道のグミは今年も鈴なりです。

庭のビックリグミは数えるほどしかならなかった。。違いは何だろう?

綺麗な実は少なく、ほとんどカメムシなどに吸われた痕跡が。

クワの実もたくさんなっています。

葉裏にハラグロオオテントウを探すのが習慣になりました。

ビワの実は色づき始め。お店ではもう出回っているのでしょうか。

コロナ禍で家に籠っているうちに初夏になってしまったけれど

植物とそれを取り巻く生き物たちは変わらぬ営みを続けています。

風も弱く穏やかに晴れた朝

高らかなホトトギスの鳴き声が方々から聞こえ楽しくなりました。

花盛りを迎えたクララでシロコブゾウムシを探したものの会えずじまい。

5月最後の教室日でした。

晴れて風は弱く少し蒸すけれど快適な制作日和。

Oさんが大きなパステル画作品を完成させ撮影することができました。

参加メンバーが少なめでごく穏やかな一日でしたが隣の体育館から

久しぶりに小学生の歓声が聞こえました。

この施設は校外学習の子供たちで春は特に賑わうのにコロナ禍のためか

すっかり静かです。

さらに緑が濃くなった森でヤマユリの小さな蕾をいくつか見かけました。

テイカカズラが花盛り

栗の花がいよいよ咲き始めました。

たくさんの昆虫を集めるこの花を見るのが毎年楽しみ♪

この時は期待していた蛾やゼフィルスは見られませんでした。

オニシバリの実が真っ赤です。

コジュケイの家族によく出会いました。

このリーダーは高いところでこちらを警戒しつつ

鳴き声で仲間を安全な方に誘導しているようでした。

気温が高かった割にハンミョウやアゲハ蝶、タテハ蝶には会えず。

今年は特にチョウもトンボも少なすぎる気がします。

会えたのは小枝になりきったナナフシに

ちっちゃなコカマキリの幼体

綺麗!触覚も可愛くおやっと思わせる魅力があるアブがいました。

それなのにピントが甘くて残念。。

幼虫時代アリの巣の中でアリの幼虫を食べるというアリノスアブの仲間でしょうか。

メマトイと蚊がまとわりつくようになりました。

爽やかな季節もそろそろ終わり、装備を夏仕様に変える頃です。

イボタノキの花はチョウがやってくるので開花を楽しみにしていました。

ウツギの花より少し早く開花しました。

モクセイ科イボタノキ属

よほど美味しいようでコミスジが一心不乱に吸蜜

翅の傷ついたジャコウアゲハも周囲をぐるぐる飛びまわっていました。

明るい金色のコマルハナバチのオスや

コマルハナバチのメス

大小様々なハナバチたちが花を訪れてブンブンと辺りはにぎやかです。

目当ての幼虫を見つけるためじっくり見ていくと

蜜柑色の美しいクモが獲物を待ち構えていました。

イシサワオニグモの幼体でしょうか♪

イボタノキの葉裏で探していたのは

このウラゴマダラシジミの幼虫。

丹念に見たけれどまだ見つけることができていません。

この成虫が見られるのもそろそろなので蛹もあるかも。

見てみたいな。。

目当ての幼虫ではありませんが嬉しい出会いがありました。

おや?

視線を感じて葉を裏返すと

印象的なこの姿、イボタガの幼虫です~♪

3匹も確認できました。

同じモクセイ科イボタノキ属のネズミモチの木に

ふたまわり大きなものもいました。

この森にやっぱりいるんだ~!幼虫を初めて見ました。

成虫は早春にのみ出現する美しく大きな蛾。

出会えたのは数年前、蜘蛛の犠牲になったものだけ。

生きたものをずっと探してきましたがこの春も会えませんでした。

先日出会ったイボタガの幼虫たちが順調に育ってくれれば

来月から土の中で蛹になり来年3月頃羽化するはず。

成虫に会える来春が今から楽しみです。

ゴウゴウと強い風が吹き荒れた朝

湿った空気がまとわりつき遠くの森は霞んで見えました。

晴れ続きだったお教室は5月四回目にして悪天候。

午前中は傘をささなくてすみましたが午後は降り出しました。

薄い紙など置いておくとふやけた状態になるほど湿度が高く

絵の具も乾かないので細かな作業をゆっくり進めました。

出控えたメンバーもおられて静かな一日となりました。

Sさんが作品を完成させたのに撮影できず、次回の晴れに期待です。

森を歩いた時は小降りで、いろいろな初夏の生き物に会えました。

羽化したてでしょうか、ぴかぴかのイチモンジチョウ

ウツギを訪れていたのはこのアオスジアゲハとキタキチョウ

コジャノメは葉陰で強風をやり過ごしていました。

咲き始めのクララの花にはお久しぶりのアオジョウカイ

羽化ラッシュのキアシドクガのカップル。左がオス、右がメスですね。

オスの触覚は羽毛のようにボリュームがあります。

小さな体で立派な網をはるヤマシロオニグモ

✕の隠れ帯がアルファベットに見えたコガタコガネグモ

例年より出現が早い!

小鳥たちのさえずりはいつもより賑やかなほど。

雨粒まじりの強風に負けず森の小さな生き物たちの営みは続いていました。

個展の搬入一週間前で行けるかどうか危ぶんでいたのですが

作品展は9月に延期となったのでゆったりした心持でお墓参りができました。

旅に出たまま。。修行中なのかな。帰ってこ~い。

お墓参りも不思議な感じがするけれど、やっぱり来れてよかった。

いちど近隣の緑地を探索してみたいと思いつつ今年も雨。

墓地には誰もいなかったので周りの緑を見てまわりました。

昨年の同日は満開だったエゴノキの花はすべて散っており

今年の季節の進みの速さをあらためて思いました。

一本のエゴノキにこのようなものがたくさん見られました。

何だろう?

はじめはエゴノキに似た植物の蕾なのかな?と思いました。

帰宅してから調べると、これはエゴノキに寄生したアブラムシが

つくった虫こぶでエゴノネコアシ。寄生者はエゴノネコアシアブラムシ。

この一枚だけ中がチラッと写っていましたがちゃんと撮影しておけばよかった!

ヤマボウシも花盛りは終わり

ソヨゴがちょうど満開でした。ミツバチがいたので近づくと

3頭のスズメバチがやってきて熱心に獲物を探し始めました。

ミツバチは逃げおおせたでしょうか。

ネズミモチの花も見頃

ブルーベリーの実が綺麗☆

シャラの蕾もふっくら

木の種類が多くいつ来ても花や実りが見られるようになっていて

お参りすると心の和む所だなと今年も思いました。

混雑する環八と東名高速に緊張で胃がキリキリしながら帰宅すると

素敵な花籠が届いていました。Kさん、ありがとうございます。

この深く澄んだ青は本人そのまま。

共に歩いた高原の池に映る青空を思いました。

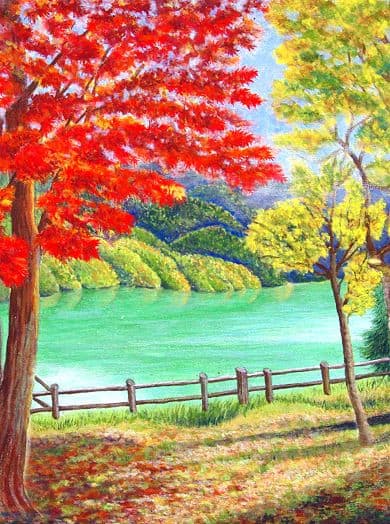

Kさんは旅の思い出を描かれました。

「秋の草木湖」日本画 F6

錦に染まった木々の間から見える湖は神秘的な色をたたえています。

青く霞む対岸の山、きらめく水面、伸びやかに描かれたすべてが清々しく

生命力にあふれています。吹き渡る風を頬に感じる迫力ある作品です。

近づいてみました。

しっかりとデッサンをして構図を練った後、地道に岩絵の具を重ね続け

この場で感じた素晴らしさを隅々まで力強く描き上げました。優れた

観察眼、工夫ある筆遣い、驚くほどの粘り強さが作品を輝かせています。

作品がますます重厚かつ華やかに進化しておられるKさんの過去の作品は

HP「上郷森の家絵画教室及川みほクラス」の“作品集”の中の

Kさんのページに制作順に掲載されています。

ぜひこちらもご覧下さい。

朝の道はいつもより混んでいました。

駐車場に着き、苔むした雨上がりの道を踏み出すと

ツルっと転んでしまい咄嗟についた掌が赤紫色に!

一瞬焦りましたが冷静になってみるとその色は桑の実の色でした。

カメラを傷つけてしまうしお尻は冷たいしでとぼとぼ森を歩くと

雫をたたえたニワトコの実が朝日に輝いていて明るい気分になれました。

5月三回目の教室日は晴れて清々しい一日でした。

中庭で遊ぶ小さな子供たちが外廊下の窓からのぞいている姿に癒されつつ

課題に没頭し制作するひととき。心と体に良い効き目がありそうです。

午後にKさんが日本画作品を完成させました。

のちほどご紹介いたしますのでお楽しみに☆

森ではますます緑濃く様々な花が咲き乱れていました。

パラパラ花粉が落ちてきたので見上げるとヤマハゼの雄花が満開!

様々なハチが花を訪れていました。

花粉にまでかぶれ成分が含まれているかわからないので

触らないように注意しました。

開きはじめたウツギの花にも虫たちがたくさん。

アゲハ類は飛び続けてどうしても撮影できず

モデルになってくれたのはダイミョウセセリ

シャリンバイにはアオスジアゲハ

ノイバラにはヒメウラナミジャノメ

アカボシゴマダラの大きな春型が飛んでいるのを見上げていたら

白い儚げな蛾もたくさん飛び交っているのに気が付きました。

飛び交う白い蛾の正体はキアシドクガ。いよいよ羽化が始まったようです。

黄色い脚、半透明の翅をもつこの蛾は幼虫時代ミズキの木を丸裸にするほど

大発生して時々ニュースになりますが、毛虫時代も羽化してからも無毒だそう。

ほの暗い森でたくさんのキアシドクガが舞う様は幻想的。

この光景を見るとそろそろ梅雨がくるのかなと思います。

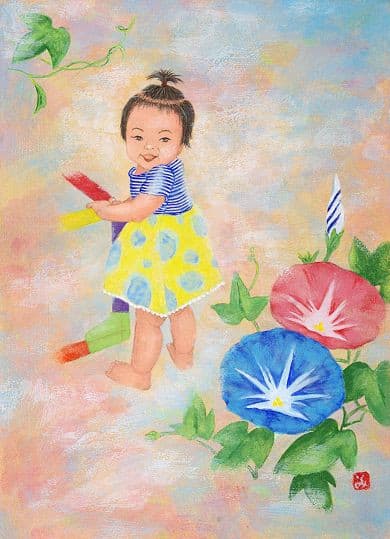

Nさんは夏の思い出を描かれました。

「あさがほ」 日本画 F4

遊具につかまり立ちをしてご機嫌なお嬢ちゃん。ほのぼのと明るい

背景は夏の光と風を思わせます。人を笑顔にする純粋無垢な存在を

愛情をこめて丁寧に優しく描かれました。希望を感じる作品です。

近づいてみました。

しなやかな蔓をぐんぐん伸ばし美しい花を咲かせる朝顔に思いを託し

力強く描かれました。ムチムチした手足、滑らかな頬、薄いはなびら。

質感の違いや光の流れも軽妙な筆さばきで表し物語にひきこまれます。

幅広い独自のテーマに取り組み熱のこもった作品をつくり続けてこられた

Nさんの過去の作品はHP「上郷森の家絵画教室及川みほクラス」の

“作品集”の中のNさんのページに制作順に掲載されています。

ぜひこちらもご覧下さい。