斉藤さんの家の中に残っていたメモ

多くの山仲間の熱き想いと天候にも恵まれ、発見には到らなかったが、2日間にわたる第1回捜索活動を終えることができた。関係者のご厚意に心よりお礼申し上げたい。

今回の目的は、①今後の捜索ポイントを絞るための手掛かりを探すこと、②稜線上へのアプローチのためのルート工作、③地形や積雪状態の把握、④携帯電話の電波確認が重点だった。その点からしても、非常に収穫の多い2日間だった。

その活動を振り返って、参加してくださった方々のご意見も含めて、とりあえず整理しておきたい。

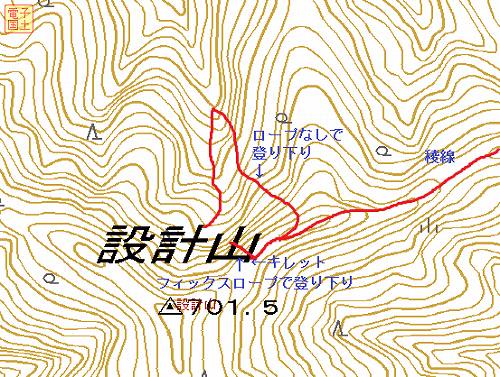

1、斉藤さんの「毛無山~設計山縦走計画」について

①家の中から見つかったメモによると、2/14と2/22に毛無山までの事前偵察を済ませ、2/24に実行したものと思われる。毛無山山道入口から中山トンネル手前までは17km、さらに、中山トンネルからスタート地点の国道227号線の距離が14km、合計31kmと記されている。帰りは、しんわ交通(タクシー)の電話番号のメモも見つかっているので、中山トンネルからタクシーを呼ぶことも考えていたのかもしれない。

②今回のこの稜線を歩いてみた参加者の大方の意見は、「この計画自体78歳という年齢と、当日は天候は良かったようだが、2月という厳冬期の実行にはかなり無理がある。疲労などから考えると、コース後半のハプニング(行き倒れか滑落)の可能性が強い」が大多数を占めた。

③彼がこの実行に踏み切った自信の根拠?

・2回の事前偵察の毛無山までの登り6.2kmの所要時間について、2/14が4時間、2/22は3時間15分という記録が残されている。4時間として、ゴールまでの17kmを比例計算すると10時間40分となる。早朝まだ暗い4時に出る(彼が長距離の場合良くやるパターン)と、体力的なことはさておき、時間的には15:00までの下山が可能な計画ではある。

・彼が09年2月に、片道14km(往復28km)ある沖沢山までの稜線コースをスキーで、真夜中の1:00にスタートして15時間を要して往復している。このような、他の人にはちょっと無理とも思える計画を実行してきた人である。ちなみに、私は、その記録を参考に、雪のしまった4月中旬に彼の半分の8時間で往復している。

2、今回の捜索活動を通して考えられる遭難の原因と可能性(参加者の意見の集約)

・毛無山山道入口から毛無山を経由して、三角山西側林道から稜線に到達する570ポコの間の9km区間は、幅広の快適な尾根で、「

この区間は、行き倒れか心臓発作くらいしか考えられない。あとスキーで立木に激突の可能性?」

・570ポコ~設計山の約3km区間は、地形が複雑で狭いところが多く、

「転倒による滑落や雪庇の踏み抜きによる滑落の危険性が高い。」南側には雪庇がずっと発達していて、数か所なだれ落ちている個所もあったが、北側斜面はスキーでトラバースできるだけの斜度と幅が十分あり、雪庇の踏み抜きの可能性は低い。

・昨日のA班が危険で撤退した

設計山頂上手前130m地点のキレット状の細い地点は、ここをスキーで、あるいはつぼ足ででも突破するにはかなりの危険性がある。南側が雪庇の雪崩斜面、北側は狭くて先落ちの急斜面。(最重要地点)。

・設計山西尾根から林道までの1.3kmは、幅広の緩斜面であり、中山トンネルまでの残りは林道で、いずれも危険性は少ない。

・このほかに考えられる可能性~

道迷いやエスケープルート上での上記のケース

3、3/2まで通じていたとされる携帯電話の電波確認から考えられること

・ドコモは稜線上のすべての区間で繋がっていた。両側の斜面は国道側の北斜面でも通じる可能性が高いが、雪庇の発達している反対側の南側斜面はどうか?

・ヤッケのポケットに入っていたとして、雪崩などの下に埋まっていて1週間近くも電波が通じているものだろうか?当時1週間ほどあまり降雪がなかったので、雪面の上で倒れていた可能性が高いのではないか?

4、今後の捜索活動について

①次回の捜索~もう少し雪解けが進んだ後の方が良いだろう

<第2回は3/29(土)~30(日)の予定>

②今後の捜索範囲

・行き倒れや心臓発作やスキーでの立木に激突などであれば、稜線上で見つかる可能性が大きい~全稜線上での再捜索。

・最重要地点の設計山手前130m地点のキレットの北側斜面~その地点は急で上から覗き込むことができない。設計山の北側の尾根からの方が見えそう。谷底への登り降りは、今回の「雪庇踏み抜き雪崩事件」で、リーダーが駆け下り、流れた2名とともに登り返した木の生えた尾根が使えそう。南側の雪崩斜面は、設計山の南尾根からでないと見えない。

※警察のスノーモービルとヘリコプターを利用しての捜索再開は、4/7(月)~8(日)の予定らしい。

なお、この捜索関係の内容は、

事務局担当の自然倶楽部・鎌鹿隆美さんのブログにもアップされています。

このブログを読まれたみなさんのご意見・ご感想、情報等を関係者や読者間で共有したいので、コメント欄へお寄せいただければ幸いです。

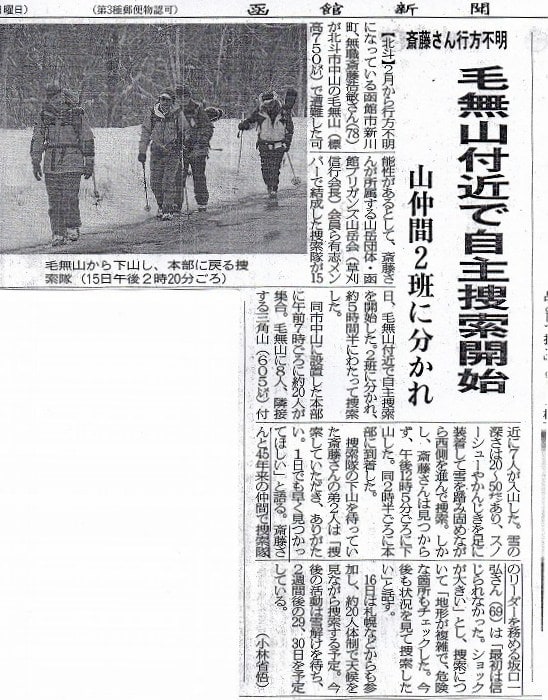

3/16の函館新聞に掲載された記事(写真の先頭が私)