コキア(ホウキギ)が色づきました。

昨日、

3か月ぶりに前期の市民講座が再開され

明治前期、地域における建言や新聞投書・第3回

(地域民衆の言論活動とその成長)

を学んできました。

講師は本田善人先生です。

期間が空きましたので

モチベーションをあげるのに苦労しましたが

2年ほど講座で自由民権を学びましたので

その流れでの講座ですので復習しながら学びました。

原

原

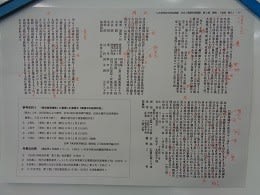

明治6年10月に発行された

磐前新聞の第壱号です。

全文、冒頭記事です。

原史料は

1号・2号は東京大学近代法制史料センター・明治新聞雑誌文庫に。

3号は国立国会図書館新聞史料に。

最近いわきでも

地域學會代表吉田隆治先生が見つかったことを書かれています。

活字版県報の内容です。

新聞縦覧所設置と新聞発行時代の関連年表です

1回目で学んだ

「東京経済雑誌」

(田口卯吉・日本初の経済専門雑誌)に掲載された

「磐城平の経済状況」の掲載された号。

50年くらい前に購入した

田口卯吉著の岩波文庫版

日本開化小史・・・昭和48年で30刷(昭和9年から)です。

文明史論を体系化しつつ

日本の神代から明治維新まで一貫して

書かれていて、

20代前半に書かれました。

その後どちらかというと経済に主力を!!

東京経済雑誌第47号記事に

緑川森太郎 報

の磐城平の景況が書かれています。

明治15年1月14日

第94号です。

明治14年3月5日

第55号です。

3か月ぶりに

市民講座が復活し

明治前期、地域における建言や新聞投書

(地域民衆の言論活動とその成長)

第3回を学びました。

講師は本田善人先生です。

1)復習として

いわきにおける言論発達の起因

①新聞での啓蒙・普及

➁村落制度の整備に係る会議の設置と建言の奨励

の史料と分析を学びました。

それから、

士族による新聞縦覧所設置の建言から

①村落への新政策伝達の実例

➁その解決手段として、新聞縦覧所・書籍館の解説の提案

を学びました。

2)明治6年(11873年)10月、活字藩磐前県報達文

磐前新聞第1号の全文と冒頭本文を学びました。

3)緑川森太郎の言論活動の軌跡の前半を学びました。

次回で緑川森太郎の後半を学ぶのが楽しみですね。