猛暑日が続いたと思ったら、今日は冷え冷えとした1日です。

でも、西日本では暑い日が続いてるようで、出張で東と西に移動される方は大変ですね。

今回は、1か月以上も前の出来事ですが、「富岡製糸場」巡りです。

6月2日、前日に突然思いついて、世界遺産「富岡製糸場」に行くことになりました。

何故行くことに・・・・???

実は、前日のテレビで、「コンニャクパーク」の宣伝が放映されていて・・・・「面白そうだから、行ってみるか!」

「同じ行くなら、近くの富岡製糸場にも寄りたいね!」・・・・・てな訳で、女房殿と一緒に出かけることにした次第。

どちらがメインか分からなくなりましたが、まずは平成26年6月に世界遺産登録された「富岡製糸場」へ向かいます。

高速関越道から上信越道に入り富岡ICで降りると間もなく「富岡製糸場」に着きます。所要時間は1時間半ほど。

富岡製糸場は、明治5年(1872年)に明治政府が日本の近代化のために設立した模範器械製糸場です。

明治維新後、おもな輸出産業であった生糸の品質改善・生産向上と、技術指導者を育成するため、洋式の繰糸器械を備えた官営の模範工場をつくったそうです。

こうして富岡製糸場が建設され、現在までほぼ変わらぬ姿で残されています。

富岡製糸場の建設はフランス人指導者ポール・ブリュナの計画書をもとに明治4年(1871年)から始まり、翌年から操業が開始されました。

繭から生糸を取る繰糸所では、全国から集まった伝習工女たちが働き、本格的な器械製糸が始まったそうです。

その後、日本の製糸業の衰退とともに昭和62年(1987年)3月ついにその操業を停止しました。

操業停止後も片倉工業株式会社によってほとんどの建物は大切に保管され、平成17年(2005年)9月に建造物の一切が富岡市に寄贈され、その後は富岡市で保存管理を行っています。

入場料大人一人1000円を払って、まずは中へ・・・・・

入ってすぐに、「東置繭所(国宝)」の建物があります。

東置繭所(国宝)

主に繭を貯蔵していた建物です。2階に乾燥させた繭を貯蔵し、1階は事務所・作業場として使っていました。長さおよそ104mにもおよぶ巨大な繭倉庫です。

中に入ると、繭から糸を紡ぐ実演をしていました。

2階に上がると、その巨大な当時の繭倉庫の様子がよく分かります。

東置繭所の向かいには「西置繭所(国宝)」の建物がありますが、現在改修中でした。

改修状況などを館内に入ってみることが出来ますが、その中は撮影禁止です。

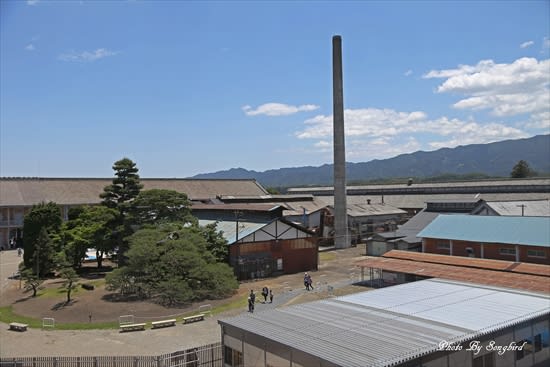

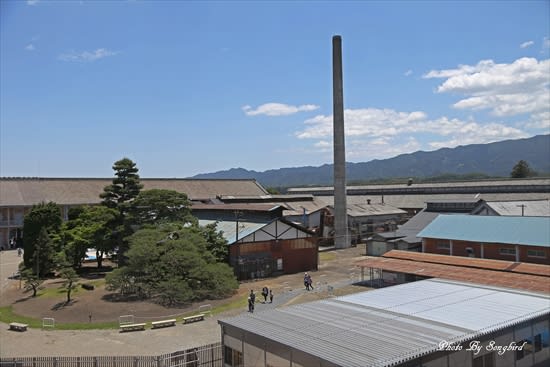

次の写真は、西置繭所から見た製糸所の全景です。

鉄水溜(重要文化財)

明治8年頃に造られた製糸に必要な水を溜めておくための巨大な水槽です。

この鉄水溜の製造には軍艦の造船技術であるリベット止めが使われ、およそ400トンの水を溜めおくことが出来きたそうです。

繰糸所(国宝)

繭から糸を取る作業が行われていた建物です。

長さ約140mの巨大な工場で、創設時にフランスから導入した金属製の繰糸器300釜が設置され、世界最大規模の器械製糸工場だったそうです。

小屋組みにトラス構造を用いることで建物の中央に柱のない大空間を作り出しています。

中には、こんな機械がずらっと並んでいて、迫力満点。

当時はたくさんの女工さんたちが忙しく働いていたのでしょう。

繰糸所を出て、さらに進むと、少し広い所に出ます。

「寄宿舎」の建物がありますが、昔の学校のようですね。

「ブリュナー館」です。

女工館(重要文化財)

日本人工女に器械製糸の糸取の技術を教えるために雇われたフランス人女性教師の住居です。

コロニアル様式が採用され風通しの良い造りになっています。後に改修され食堂や会議室として使用されました。

東置繭所も西置繭所も煉瓦積みの建物ですが、煉瓦壁はフランス積みで積まれています。

この積み方は主にフランス南部のフランドル地方で用いられた工法で、フランドル積みとも呼ばれています。

この日も暑くて日差しが強かったのですが、比較的見学者の数も少なく、のんびり回ることが出来ました。

明治維新以降、重要な生糸製品産業を担ってきた当時の様子を想像しながらのひと時でした。

(記事内容については、富岡製糸場のHPを引用させて頂きました。)

帰り際に、製糸所の前にある「田島屋」で、人気のお土産「まゆこもり」(繭の形をした葛湯?)を買って、「コンニャクパーク」へ・・・・

事前にHPで確認して、中にレストランがあると思っていたのですが、大失敗!

レストランと思ったのは、無料の試食コーナー。

レストランのテイクアウト方式で、いろんなコンニャク製品が無料で試食できるので、昼食の代わりにコンニャク料理を頂くことにします。

コンニャクの唐揚げやラーメン・うどん・・・・など、不思議な感触の製品がいっぱい!結構お腹がいっぱいになりますよ。

もちろん、製造工程の見学もできて、コンニャク製品もたくさん販売されています。

もちろん、大好きなコンニャク刺身を何種類か買って帰りました。

「コンニャクパーク」のHPは・・・・・こちら

わざわざ行くところではありませんが、「富岡製糸場」とセットでいかが!!。

でも、西日本では暑い日が続いてるようで、出張で東と西に移動される方は大変ですね。

今回は、1か月以上も前の出来事ですが、「富岡製糸場」巡りです。

6月2日、前日に突然思いついて、世界遺産「富岡製糸場」に行くことになりました。

何故行くことに・・・・???

実は、前日のテレビで、「コンニャクパーク」の宣伝が放映されていて・・・・「面白そうだから、行ってみるか!」

「同じ行くなら、近くの富岡製糸場にも寄りたいね!」・・・・・てな訳で、女房殿と一緒に出かけることにした次第。

どちらがメインか分からなくなりましたが、まずは平成26年6月に世界遺産登録された「富岡製糸場」へ向かいます。

高速関越道から上信越道に入り富岡ICで降りると間もなく「富岡製糸場」に着きます。所要時間は1時間半ほど。

富岡製糸場は、明治5年(1872年)に明治政府が日本の近代化のために設立した模範器械製糸場です。

明治維新後、おもな輸出産業であった生糸の品質改善・生産向上と、技術指導者を育成するため、洋式の繰糸器械を備えた官営の模範工場をつくったそうです。

こうして富岡製糸場が建設され、現在までほぼ変わらぬ姿で残されています。

富岡製糸場の建設はフランス人指導者ポール・ブリュナの計画書をもとに明治4年(1871年)から始まり、翌年から操業が開始されました。

繭から生糸を取る繰糸所では、全国から集まった伝習工女たちが働き、本格的な器械製糸が始まったそうです。

その後、日本の製糸業の衰退とともに昭和62年(1987年)3月ついにその操業を停止しました。

操業停止後も片倉工業株式会社によってほとんどの建物は大切に保管され、平成17年(2005年)9月に建造物の一切が富岡市に寄贈され、その後は富岡市で保存管理を行っています。

入場料大人一人1000円を払って、まずは中へ・・・・・

入ってすぐに、「東置繭所(国宝)」の建物があります。

東置繭所(国宝)

主に繭を貯蔵していた建物です。2階に乾燥させた繭を貯蔵し、1階は事務所・作業場として使っていました。長さおよそ104mにもおよぶ巨大な繭倉庫です。

中に入ると、繭から糸を紡ぐ実演をしていました。

2階に上がると、その巨大な当時の繭倉庫の様子がよく分かります。

東置繭所の向かいには「西置繭所(国宝)」の建物がありますが、現在改修中でした。

改修状況などを館内に入ってみることが出来ますが、その中は撮影禁止です。

次の写真は、西置繭所から見た製糸所の全景です。

鉄水溜(重要文化財)

明治8年頃に造られた製糸に必要な水を溜めておくための巨大な水槽です。

この鉄水溜の製造には軍艦の造船技術であるリベット止めが使われ、およそ400トンの水を溜めおくことが出来きたそうです。

繰糸所(国宝)

繭から糸を取る作業が行われていた建物です。

長さ約140mの巨大な工場で、創設時にフランスから導入した金属製の繰糸器300釜が設置され、世界最大規模の器械製糸工場だったそうです。

小屋組みにトラス構造を用いることで建物の中央に柱のない大空間を作り出しています。

中には、こんな機械がずらっと並んでいて、迫力満点。

当時はたくさんの女工さんたちが忙しく働いていたのでしょう。

繰糸所を出て、さらに進むと、少し広い所に出ます。

「寄宿舎」の建物がありますが、昔の学校のようですね。

「ブリュナー館」です。

女工館(重要文化財)

日本人工女に器械製糸の糸取の技術を教えるために雇われたフランス人女性教師の住居です。

コロニアル様式が採用され風通しの良い造りになっています。後に改修され食堂や会議室として使用されました。

東置繭所も西置繭所も煉瓦積みの建物ですが、煉瓦壁はフランス積みで積まれています。

この積み方は主にフランス南部のフランドル地方で用いられた工法で、フランドル積みとも呼ばれています。

この日も暑くて日差しが強かったのですが、比較的見学者の数も少なく、のんびり回ることが出来ました。

明治維新以降、重要な生糸製品産業を担ってきた当時の様子を想像しながらのひと時でした。

(記事内容については、富岡製糸場のHPを引用させて頂きました。)

帰り際に、製糸所の前にある「田島屋」で、人気のお土産「まゆこもり」(繭の形をした葛湯?)を買って、「コンニャクパーク」へ・・・・

事前にHPで確認して、中にレストランがあると思っていたのですが、大失敗!

レストランと思ったのは、無料の試食コーナー。

レストランのテイクアウト方式で、いろんなコンニャク製品が無料で試食できるので、昼食の代わりにコンニャク料理を頂くことにします。

コンニャクの唐揚げやラーメン・うどん・・・・など、不思議な感触の製品がいっぱい!結構お腹がいっぱいになりますよ。

もちろん、製造工程の見学もできて、コンニャク製品もたくさん販売されています。

もちろん、大好きなコンニャク刺身を何種類か買って帰りました。

「コンニャクパーク」のHPは・・・・・こちら

わざわざ行くところではありませんが、「富岡製糸場」とセットでいかが!!。