今年の梅雨はどうなってるのでしょう?

西日本や北陸の一部では集中豪雨の被害が出てるのに、関東地方はお湿り程度。

昨日と一昨日は少しまとまった雨も降ったようですが、荒川水系の水不足が心配です。(10%の取水制限が開始されました)

梅雨入りしたにもかかわらず、カラカラ天気が続いていた6月17日、久しぶりに虫探しにA公園に出かけてみます。

普段この公園にはいくつかの池があり、カワセミの姿などが見れるのですが、ほとんどの池が干上がってます。

少し水が残ってる池でも、残り少ない泥水の中で、鯉がのた打ち回ってます。

林の中の小路も、季節によっては長靴が必要なくらいぬかるみがある時が多いのに、この日は土埃が立つほど乾燥してします。

これでは、トンボどころではありませんね。

樹の上で元気なキビタキの声だけが響きます。

このキビタキ、だいぶ前から居座ってるようで、山にも行かず、この林で営巣???

暇に任せて、この姿無きキビタキを探すことにします。 声を頼りに探すこと10数分! やっと見つけました。(ミラーレス望遠 トリミング)

このまま秋口近くまで居続けるつもりなのでしょうか?

もし、この公園の林で営巣してるとすると、極めて珍しいかも知れません。 果たして・・・・・

キビタキと遊んだあと、帰りがけのハンノキの近くで見つけたミドリシジミです。

少し翅が傷んでるようですが、まだ居てくれたんですね。 陽の光が遮られた暗い林の中の陽溜まりにいました。

上の写真と同じ個体ですが、真上から撮ると、綺麗なブルーも消えてしまいます。

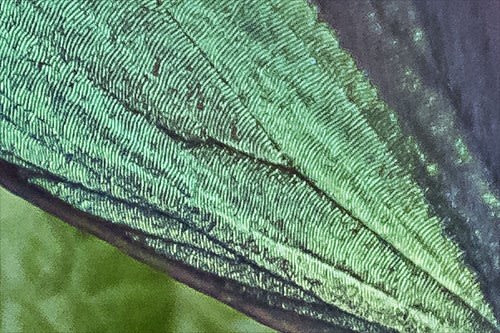

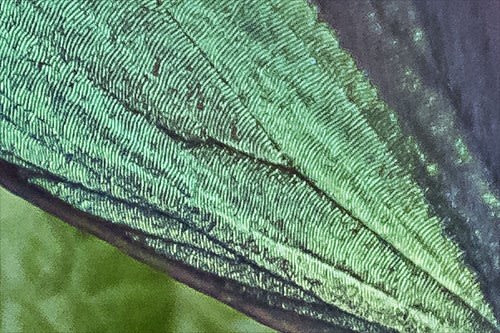

上の2枚を大きくトリミングしてみると、鱗粉の様子が分かります。(小さくて見難いですが…)

蝶の鱗粉、一見、粉のように見えますが、翅の毛が変化したもので、瓦屋根のように規則的に並んでいます。

鱗粉の役目も面白くて、翅の模様をつくってるだけでなく、水をはじいたり、体温調整の役目を果たしたりしています。

また、雄の鱗粉は発香鱗と云われ、香りを持っており、雌を誘惑(?)するのに役立っているみたいですよ。

この鱗粉は、一度剥がれると、二度と再生しないので、蝶を掴むときは、翅をもたずに、胴体を持つようにしましょう。

上の写真では分かり難いので、別の日に撮ったミドリシジミを大きくトリミングした写真です。規則正しく並んでる様子が分かります。

この時期になると、鳥枯れで、ウォッチャーの皆さんは山や北海道・石垣方面に遠征されてるようですが、私は近場で花や虫探し。

鳥写真の在庫も乏しくなってきましたので、しばらくは花や虫で楽しんでくださいね。

西日本や北陸の一部では集中豪雨の被害が出てるのに、関東地方はお湿り程度。

昨日と一昨日は少しまとまった雨も降ったようですが、荒川水系の水不足が心配です。(10%の取水制限が開始されました)

梅雨入りしたにもかかわらず、カラカラ天気が続いていた6月17日、久しぶりに虫探しにA公園に出かけてみます。

普段この公園にはいくつかの池があり、カワセミの姿などが見れるのですが、ほとんどの池が干上がってます。

少し水が残ってる池でも、残り少ない泥水の中で、鯉がのた打ち回ってます。

林の中の小路も、季節によっては長靴が必要なくらいぬかるみがある時が多いのに、この日は土埃が立つほど乾燥してします。

これでは、トンボどころではありませんね。

樹の上で元気なキビタキの声だけが響きます。

このキビタキ、だいぶ前から居座ってるようで、山にも行かず、この林で営巣???

暇に任せて、この姿無きキビタキを探すことにします。 声を頼りに探すこと10数分! やっと見つけました。(ミラーレス望遠 トリミング)

このまま秋口近くまで居続けるつもりなのでしょうか?

もし、この公園の林で営巣してるとすると、極めて珍しいかも知れません。 果たして・・・・・

キビタキと遊んだあと、帰りがけのハンノキの近くで見つけたミドリシジミです。

少し翅が傷んでるようですが、まだ居てくれたんですね。 陽の光が遮られた暗い林の中の陽溜まりにいました。

上の写真と同じ個体ですが、真上から撮ると、綺麗なブルーも消えてしまいます。

上の2枚を大きくトリミングしてみると、鱗粉の様子が分かります。(小さくて見難いですが…)

蝶の鱗粉、一見、粉のように見えますが、翅の毛が変化したもので、瓦屋根のように規則的に並んでいます。

鱗粉の役目も面白くて、翅の模様をつくってるだけでなく、水をはじいたり、体温調整の役目を果たしたりしています。

また、雄の鱗粉は発香鱗と云われ、香りを持っており、雌を誘惑(?)するのに役立っているみたいですよ。

この鱗粉は、一度剥がれると、二度と再生しないので、蝶を掴むときは、翅をもたずに、胴体を持つようにしましょう。

上の写真では分かり難いので、別の日に撮ったミドリシジミを大きくトリミングした写真です。規則正しく並んでる様子が分かります。

この時期になると、鳥枯れで、ウォッチャーの皆さんは山や北海道・石垣方面に遠征されてるようですが、私は近場で花や虫探し。

鳥写真の在庫も乏しくなってきましたので、しばらくは花や虫で楽しんでくださいね。