@現存孔子家75代目末裔が、2千5百年前の孔子の思想「論語」はどの社会、会社、組織、ましてや国でも通用するものがあると解く。現存する75代目の孔祥林氏の半生は常に「勉強」、背後には「論語」あり、様々な社会の苦痛と苦労を重ね生き抜いてきたことである。人は、勉強が嫌いな人もいれば、そうでない人もいる。またいじめをする人もいると思えば片やいじめられる人も、誰でも「出来る事、出来ない事、やれる事、やれない事」がある。それを早くから悟りその時間を有効活用することが必要だとこの書を読んで感じた。例えばいじめをする人は、他に楽しいことがないからちょっと過激なお節介をするのである。であればその人に出来る事、例えば「慈善活動」、「社会貢献活動」または「お金を儲ける事」(社会生活でもっとも重要なこと)などの仕組みを享受し、実際に行こわせる事が重要で、その人間が人としての価値(役割)を持つことに自信を持たせる事だと思う。(本書では小学生である孔祥林が防空壕を作るために石、武器製造のために屑鉄・銅、杏など薬の原料になるものを集め市役所に販売するなど)(窮鳥懐に入れば猟師も殺さず)

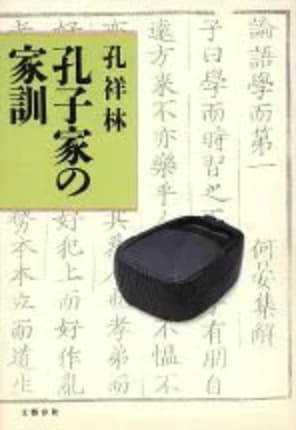

『孔子家の家訓』孔祥林

- この書は、孔子の家75代目末裔孔祥林の半生を孔子の教えを忠実に支えた人生論である。

- 「孔子」

- 2千5百年前の戦乱に明け暮れた春秋時代。諸国は策略を巡らせてしのぎを削り合い、街には犯罪者がはびこり、親子兄弟がお互いに裏切りあって生き延びた時代。秩序も道徳も忘れ去られ、混乱と悪徳が時代を支配、そんな世の中に道徳を広め、人々の心に愛を取り戻し、社会の秩序を回復、繁栄に導こうと74年の生涯を注いだ。秦の始皇帝の10数年と文化革命時代、中国共産党を除き孔子の教えと思想は脈々と「論語」(420集)として受け継がれている。故郷は曲阜。孔子一族は60宗戸あるが直径は12戸のみ。「魯壁」は秦の始皇帝が儒教弾圧で壁に書物を隠しておいたもの。

- 「孔子の教訓」

- 「杇血たる木は彫るべからず、糞土の牆はぬるべからず。予に於いてか何ぞ誅めん」やる気のないものに教育を授けても無駄である

- 「年長者に敬意を払うべし」「先代を敬うべし」

- 「殴られても仕返しはしない、人間関係がダメになってしまう」

- 「決して対立せずに、和を大切にする」

- 「利を見て義を思う」「君子は義に喩り、小人は利に喩る」

- いじめは暇を弄び他に楽しいことがないからでその暇をつぶす工夫をすればいい(余暇活動・委員会・金儲け活動)

- 孔子と弟子の冉有の会話「人と富が増えたら教育をすること」

- 「温故知新」故きを温ねて、新しきを知る

- 「人が仁を行えば、死後も名前を留める」

- 「親しくすれば無遠慮になり、遠ざけると怨まれ、その距離の取り方が難しい」

- 「文化革命」(古い文化、思想、風俗、習慣を打破し、印新する)

- 毛沢東の「大躍進」は1958年から人民公社が生まれ、農村でも増産が叫ばれた。現実には増産どころか減収に見舞われ、1961年から62年にかけて何百万人ものが飢餓で死亡した。 教育においては、大学は労働者、農民、兵士のためのものだ数年間の経験したものしか入学の資格はなく、卒業後も政府が就職先を決めた。

- 「祖父の教育」

- 4歳半から祖父からの教育で、早朝から「論語」「三字経」、午後からは「三国志」「水滸伝」「西遊記」などの話を聞いた。

- 「中国」

- 諺「1日で一番大事なのは朝、一年で一番大切なのは春」

- 子供の時に努力しないと年老いた時に悲しい思いをする

- 「喜びを顔に出してはならない」利害が反する人から嫉妬や恨みを受ける

- 日本の女性3大スパイ=川島芳子・山口淑子・中島忍と言われた