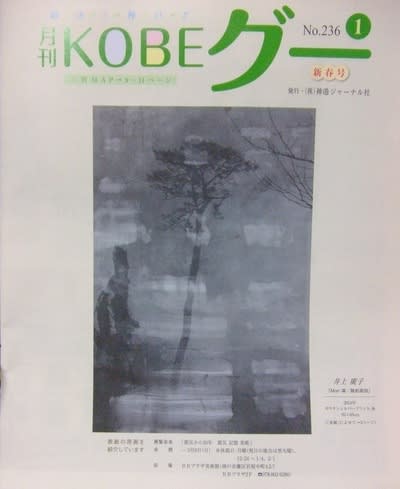

地下鉄の駅でフリーマガジンの並んだラックの前を通りかかって、いつもなら表紙だけながめて通り過ぎるタウン誌だけど、そこにプリントされた絵に妙に心ひかれるものがあり手に取ってみると、井上廣子さんの作品だった。

いまBBプラザ美術館(神戸市灘区)で開催されている「震災から20年 震災 記憶 美術」に展示されている作品なのだそう。タイトルは「Mori:森/陸前高田」。

手に取らされた僕から言わせると、これほど強い作品の力の表われ方というのもない。思わず足を止め、近寄り、手に取る──。

そういえば、2006年に越後妻有(えちごつまり)トリエンナーレへ行ったときも、田んぼのなかをウロウロ井上さんの作品どこだろなーと探していたのだけど、遠くにそれがみえた途端──みえたというより、その影、その気配を感じた途端、よくわからないけど妙にはっきりと、あれが井上さんの作品だ! と分かった、分からされてしまった、そんな経験がある。

スケールが大きく、そしてまた繊細で──稀有な作家さんだ。

「KOBEグー」の表紙をめくると神戸市立博物館の廣田生馬さんの解説があった。陸前高田市の海岸で、東日本大震災の津波に流されずに残った一本の松を描いた作品だという。松はその後枯れてしまい、いまは人工的な加工を施され、モニュメントとして保存されている。

井上さんからうかがった阪神淡路大震災のお話を思い出す。

自分自身いろいろ思い出す。

「震災から20年 震災 記憶 美術」の案内は「シュプリッターエコー」ホームページの「NOTE」にも掲載されています。井上さんの他にも、榎忠、金月炤子、古巻和芳、栃原敏子、堀尾貞治、WAKKUNら、どういえばいいのか、このラインナップの確かさに唸らされる。