2015年11月1日(日)

八王子市、元八王子から高尾までの20号線。

銀杏並木少しづつ色が変わり始めました。

あと10日もあれば、別世界になるでしょう。

六郎と節三は一緒の部屋で眠りについた。

節三は六郎とは仲が良かった。

六郎以外の兄たちは年も離れており、いつも頭ごなし説教されるので近づきたくない存在であったが、六郎にはよく懐いた。

六郎はいつでも真剣であった。

「ふん、ふん、」と頷きながら話を聞くが、返す言葉は、迷いがなかった。

それが好きだった。

六郎は一見穏やかな人物に思わせる雰囲気を漂わせているが、たまに切れ味のいい刃がさっと振り下ろされたかのような、息を飲む行動に出ることがある。

秋田中学から早稲田実業へ進み、剣道師範をめざし稽古に夢中になっていた筈たが、去年などは、太田の家に小坂の巡査が来て「東京の質屋で六郎さんが持ってきた質草の刀があまりに名刀だし、朝鮮服を着て「金貸せ」の1点張り、盗品じゃないかって・・・刀の出どこを聞いたら小坂の太田だと言うんで・・、という訳でして、どうなんでしょう、大田さん、蔵をちょっと調べてもらえますかね。そこんとこはっきりしないと・・・」

これにはさすが、父親も戍太郎も驚いた。

二人は蔵に一目散に走った。

蔵の中には先代の宝物や、戍太郎の女房の持ってきた嫁入り道具の置物が隙間なく埋まりっていた。

亡くなった刀を確認するには手間はかかった。、やはり無かった。

父、新助は巡査が「盗品ではないと報告いたします」と言って去るや否や、クニの持ってきた湯呑を茶卓に叩き付た。

茶はこぼれ、湯呑は宙に浮いた。熱い茶が何回も振った手から飛び散った。

六郎への怒りと、自分への怒りが絡まって、新助は戍太郎が今まで聞いたこともないような甲高い声で

「戍太郎、六郎は本当に学校へ行っているのか」

「金、送れ。金送れ、10日もたたない間に、金送れって・・今度は刀まで持ち出して質屋に行くってか・・・よくも探したもんだ。いつ蔵に入った、よく持って行ったんだ、撚りによって一番の刀を、まず、はしっこい奴だ。あの刀が金になるってか、南部家から頂戴したものだ、六郎の餓鬼、太田家の恥だ、南部の刀だ、南部の刀。戍太郎お前も知っていただろう」

クニは新助の正面に茶卓を挟んでちょこんと座り、新助の言い終わるのを待っていた。

戍太郎の妻アヤは障子を背負って、

「いいじゃありませんか、六郎さんも、よそ様から無断で持ち出した訳でもないようですし」

とかばったがアヤこそ南部家から嫁いできた戍太郎の嫁である。内心は不愉快な出来事に違いなかった。

戍太郎は縁側に立ち、太田池の水面に朽ち落ちた紅葉の葉数えながら口をへの字にし「六郎の奴、まったく仕様がないな」と心で呟きながら、新助の怒りを黙って聞いていた。

学校から帰ってきた戍太郎の子、昌男が、門の前で爺さんの怒鳴り声を聞き、ぴたりと足を止め、とっさに隣の家に駆けこんだ。

三女ミツは「兄さんはきっとみんなにおごってやっているのよ。ここに居た時だって、誰構わず、ほい、ほい、あげてじゃない」と、好意的であったが「これじゃいくらお金があったってたまらわいわよ」と顎をしゃくりあげて隣の部屋で呟いた。

そんなことがあっても夏休みに入ると今年もけろりとして六郎は帰っていたのだ。

眠りにつく前六郎はいつになく自分から節三に話しかけた。

「節三、剣道はいいぞ。一瞬でやるか、やられるか、ぎりぎりまで、相手を追い詰めて、隙が出たとき、ぱっと反応するんだ。やめられねぇよ。剣道だけじゃない、この世の中だって、踏ん切りは大事だ。こうと決めたらスパッと前に進む。東京には、いろいろ、外国人があっちこっちいてな、話をしても訳の分からねぇことばかりだ。日本のしらねぇことがよその国にはいっぱいあるってことだな」

日本の知らないこととは、よく言ったものだ。

戦争の勝利を大国日本などと官報は書き立て、天狗になっていたのである。

だが10年前のシアトルでは排実運動の集会があり、カルフォニアでは日系人の漁業を禁じる法案が提出されている。しかも6年前には中国排斥法に加え、日本人と韓国人も排斥するよう動議されている。

六郎は生地小坂村の山間の出来事より、歩いて引き返さなければならない島国より、他国の大地の出来事のほうに興味を持ち始めていた。

「お前には柔道をやれ」

節三は手枕を外して両肘を布団につき

「どうしてだ」と、問い

「お前はがむしゃらだ。何でもかんでも、突進型だ。東京じゃ剣道より柔道のほうが人気がある。新聞には柔道のことを書かれない日はないくらいだ。お前は喧嘩も強い、いい格闘家になるよ。」と答えた。

1909年の昨年講道館の嘉納師範代がクーベルタンの誘いを受けてIOCの委員になっていた。柔道は国技になるべき広がりがとして市民に普及していた。

「あんちゃん、新聞読むことあるのか」

「たまにな」

突進型は六郎も同じであった。六郎は破天荒だが本も読み新聞もよく読んでいた。

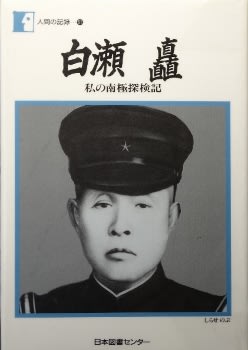

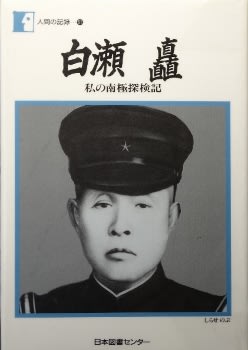

2日後、多めの生活費を貰った六郎は東京に付いた日から早稲田実業の卒業を目前にして自主退学し、11月28日南極探検に出発予定の白瀬矗中尉を訪ねて行った。

明治43年8月15日、太田家の広間では酒宴が続き、離れの蚊帳の中で眠る六郎と節三を微風に揺れる電灯がいつまでも照らしていた。

八王子市、元八王子から高尾までの20号線。

銀杏並木少しづつ色が変わり始めました。

あと10日もあれば、別世界になるでしょう。

六郎と節三は一緒の部屋で眠りについた。

節三は六郎とは仲が良かった。

六郎以外の兄たちは年も離れており、いつも頭ごなし説教されるので近づきたくない存在であったが、六郎にはよく懐いた。

六郎はいつでも真剣であった。

「ふん、ふん、」と頷きながら話を聞くが、返す言葉は、迷いがなかった。

それが好きだった。

六郎は一見穏やかな人物に思わせる雰囲気を漂わせているが、たまに切れ味のいい刃がさっと振り下ろされたかのような、息を飲む行動に出ることがある。

秋田中学から早稲田実業へ進み、剣道師範をめざし稽古に夢中になっていた筈たが、去年などは、太田の家に小坂の巡査が来て「東京の質屋で六郎さんが持ってきた質草の刀があまりに名刀だし、朝鮮服を着て「金貸せ」の1点張り、盗品じゃないかって・・・刀の出どこを聞いたら小坂の太田だと言うんで・・、という訳でして、どうなんでしょう、大田さん、蔵をちょっと調べてもらえますかね。そこんとこはっきりしないと・・・」

これにはさすが、父親も戍太郎も驚いた。

二人は蔵に一目散に走った。

蔵の中には先代の宝物や、戍太郎の女房の持ってきた嫁入り道具の置物が隙間なく埋まりっていた。

亡くなった刀を確認するには手間はかかった。、やはり無かった。

父、新助は巡査が「盗品ではないと報告いたします」と言って去るや否や、クニの持ってきた湯呑を茶卓に叩き付た。

茶はこぼれ、湯呑は宙に浮いた。熱い茶が何回も振った手から飛び散った。

六郎への怒りと、自分への怒りが絡まって、新助は戍太郎が今まで聞いたこともないような甲高い声で

「戍太郎、六郎は本当に学校へ行っているのか」

「金、送れ。金送れ、10日もたたない間に、金送れって・・今度は刀まで持ち出して質屋に行くってか・・・よくも探したもんだ。いつ蔵に入った、よく持って行ったんだ、撚りによって一番の刀を、まず、はしっこい奴だ。あの刀が金になるってか、南部家から頂戴したものだ、六郎の餓鬼、太田家の恥だ、南部の刀だ、南部の刀。戍太郎お前も知っていただろう」

クニは新助の正面に茶卓を挟んでちょこんと座り、新助の言い終わるのを待っていた。

戍太郎の妻アヤは障子を背負って、

「いいじゃありませんか、六郎さんも、よそ様から無断で持ち出した訳でもないようですし」

とかばったがアヤこそ南部家から嫁いできた戍太郎の嫁である。内心は不愉快な出来事に違いなかった。

戍太郎は縁側に立ち、太田池の水面に朽ち落ちた紅葉の葉数えながら口をへの字にし「六郎の奴、まったく仕様がないな」と心で呟きながら、新助の怒りを黙って聞いていた。

学校から帰ってきた戍太郎の子、昌男が、門の前で爺さんの怒鳴り声を聞き、ぴたりと足を止め、とっさに隣の家に駆けこんだ。

三女ミツは「兄さんはきっとみんなにおごってやっているのよ。ここに居た時だって、誰構わず、ほい、ほい、あげてじゃない」と、好意的であったが「これじゃいくらお金があったってたまらわいわよ」と顎をしゃくりあげて隣の部屋で呟いた。

そんなことがあっても夏休みに入ると今年もけろりとして六郎は帰っていたのだ。

眠りにつく前六郎はいつになく自分から節三に話しかけた。

「節三、剣道はいいぞ。一瞬でやるか、やられるか、ぎりぎりまで、相手を追い詰めて、隙が出たとき、ぱっと反応するんだ。やめられねぇよ。剣道だけじゃない、この世の中だって、踏ん切りは大事だ。こうと決めたらスパッと前に進む。東京には、いろいろ、外国人があっちこっちいてな、話をしても訳の分からねぇことばかりだ。日本のしらねぇことがよその国にはいっぱいあるってことだな」

日本の知らないこととは、よく言ったものだ。

戦争の勝利を大国日本などと官報は書き立て、天狗になっていたのである。

だが10年前のシアトルでは排実運動の集会があり、カルフォニアでは日系人の漁業を禁じる法案が提出されている。しかも6年前には中国排斥法に加え、日本人と韓国人も排斥するよう動議されている。

六郎は生地小坂村の山間の出来事より、歩いて引き返さなければならない島国より、他国の大地の出来事のほうに興味を持ち始めていた。

「お前には柔道をやれ」

節三は手枕を外して両肘を布団につき

「どうしてだ」と、問い

「お前はがむしゃらだ。何でもかんでも、突進型だ。東京じゃ剣道より柔道のほうが人気がある。新聞には柔道のことを書かれない日はないくらいだ。お前は喧嘩も強い、いい格闘家になるよ。」と答えた。

1909年の昨年講道館の嘉納師範代がクーベルタンの誘いを受けてIOCの委員になっていた。柔道は国技になるべき広がりがとして市民に普及していた。

「あんちゃん、新聞読むことあるのか」

「たまにな」

突進型は六郎も同じであった。六郎は破天荒だが本も読み新聞もよく読んでいた。

2日後、多めの生活費を貰った六郎は東京に付いた日から早稲田実業の卒業を目前にして自主退学し、11月28日南極探検に出発予定の白瀬矗中尉を訪ねて行った。

明治43年8月15日、太田家の広間では酒宴が続き、離れの蚊帳の中で眠る六郎と節三を微風に揺れる電灯がいつまでも照らしていた。