親がすぐに見つけられない?

「そりゃ、親の視力がおちたんじゃないの」

「4年もいれば、子どもも慣れるってことでしょ」

「多動は10歳くらいで落ちつくんだよ」

□

そういう見方もある。

「落ち着きのない子」だけなら、私も「気のせい」というかもしれない。

だけど「うちの子も」という親のなかに、「呼吸器ユーザーの子」がいるとき、「やっぱり、そうだよね」と確信した。

□

「みえないものを見る経験」、「怖れの混じる群れ」をみたことのない人には、見わけがつかない体験なのだと思う。「ここに居てはいけない」と言われたことのある子どもと親にしか、みえない「つながりに咲く花」がある。

同じ教室で一緒に遊び、暮らすなかで、自然と身につける身体の同調、積み重ねられる神経プロフィール、季節が移っても変わらないつながりの安全領域。それらが「子どもたちのダンス」のように「見える」瞬間があるんじゃないかと思う。

□

難しい話じゃない。

たとえば、母親と赤ちゃんの姿を見る時、表情、まなざし、応答しあうタイミングや身体の向き、首の角度。そのどれもが、二人の関係を表現している。私たちはいつも神経の同調する姿を見ている。

ラグビーで15人全員でパスをつないでトライを決めた瞬間、誰が、いつ、どんなパスをしたかよりも、ひと連なりがイメージとして残る。

□

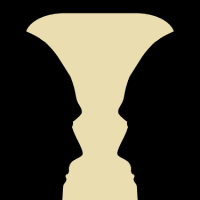

そんなふうに、「自閉的といわれる動き」よりも、「群れのつながり」が前景として見える瞬間がある。「ルビンの壺」だな。一方が図になりその形が知覚され、残りは地としてしか知覚されない。それなら、「ストレッチャー」や「呼吸器」が見えなくても不思議はない。

全員が安全に包まれている子どもの群れ。そこでは、一人ひとりの違いは、いったん視野から外れる。

「ここに居てはいけない」といわれる子どもが、一人もいない。

そんな怖れがどこにもないとき、呼吸器や車いすというモノさえ、子どもたちの群れにのみ込まれ、溶け込んでいく。