『知的障害者ともに大学で学ぶ』感想文(2)

「ゆうくんたちは東北大学の《知》とは違う次元の《知》を、すでに学んできた。」

・・・こう書いて気づいた。

この本が面白いとしたら、現在の知的障害をめぐる「大学の知」が、私には「小学校一年生」たちと同じレベルに感じられるのはなぜか、だな。

□

たとえば、その年の講師が決まると、コーディネーターの仕事として「1・知的障害者を受講生に含むことについて抱かれる講師の不安に対処すること」「2・講師のニーズに応じて受講生の情報を収集し伝えること」があげられている。

私は一瞬、ジョークかと思った。でも本気(マジ)なのだ。

「大学教員である講師には、講座講演の経験が蓄積されているが、知的障害者を対象とした講座についてはほとんどが未体験である」

だから、講師担当スタッフは、講師の不安な状態や、それに対してどのような対処が考えられるか」を考えるのだという。ちなみにこのコーディネーターは、「学生スタッフ」である。

□

現実そうなんだろうな、とは思う。

私たちが、「小学校」で学びたいというとき、「中学校」で学びたいというとき、「高校」で学びたいというときの、先生たちの反応もそうだから。

正直なんだな、とは思う。

でも、「はじめて」の不安は、大学の授業だからって訳じゃない。

そんなこと、小学校一年生で学び合う姿をみたことのある人たちは誰でも知っている。

そして、それは「高等教育の知」だから難しさが違うと考えているところが、そもそも浅く感じられる。

現在の「大学の知」がようやく「小学校一年生」と同じレベルに届いたと感じられる所以である。

(つづく)

最新の画像もっと見る

最近の「ふつう学級の良さは学校を終えてからの方がよくわかる」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

- ようこそ就園・就学相談会へ(493)

- 就学相談・いろはカルタ(60)

- 手をかすように知恵をかすこと(29)

- 0点でも高校へ(393)

- 手をかりるように知恵をかりること(60)

- 8才の子ども(161)

- 普通学級の介助の専門性(54)

- 医療的ケアと普通学級(90)

- ホームN通信(103)

- 石川憲彦(36)

- 特別支援教育からの転校・転籍(48)

- 分けられること(67)

- ふつう学級の良さは学校を終えてからの方がよくわかる(14)

- 膨大な量の観察学習(32)

- ≪通級≫を考えるために(15)

- 誰かのまなざしを通して人をみること(134)

- この子がさびしくないように(86)

- こだわりの溶ける時間(58)

- 『みつこさんの右手』と三つの守り(21)

- やっちゃんがいく&Naoちゃん+なっち(50)

- 感情の流れをともに生きる(15)

- 自分を支える自分(15)

- こどものことば・こどものこえ・こどものうちゅう(19)

- 受けとめられ体験について(29)

- 関係の自立(28)

- 星になったhide(25)

- トム・キッドウッド(8)

- Halの冒険(56)

- 金曜日は「ものがたり」♪(15)

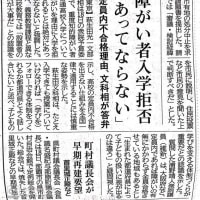

- 定員内入学拒否という差別(97)

- Niiといっしょ(23)

- フルインクル(45)

- 無条件の肯定的態度と相互性・応答性のある暮らし(26)

- ワニペディア(14)

- 新しい能力(28)

- みっけ(6)

- ワニなつ(351)

- 本のノート(59)

バックナンバー

人気記事